La nostra nuova monografia è dedicata a uno dei gruppi mostri sacri del rock, i Deep Purple. In questa prima parte vedremo la nascita della band e i primi capolavori.

Come nascono i Deep Purple? L’origine del complesso ha un nome e un cognome: Chris Curtis, batteria e voce dei Searchers, gruppo di qualche successo nella prima metà degli anni Sessanta. È proprio lui, coi suoi manager John Coletta e Tony Edwards, a concepire l’idea di una band che ruoti attorno alla sua leadership, denominata Roundabout.

Alla tastiera viene chiamato Jon Lord, già nei Flower Pot Men, il quale recluta al basso Nick Simper, suo compagno nello stesso gruppo. Alla chitarra viene selezionato Ritchie Blackmore che, dopo aver suonato in Italia con Riki Maiocchi e coi Trip, ha cercato senza riuscire di creare una band in Germania.

Il predominio di Curtis ha vita breve, essendo l’artista più concentrato su LSD e sostanze varie che sulla musica; è allora che Lord e Blackmore decidono di continuare il progetto prendendone le redini. Alla voce viene reclutato Rod Evans, cantante di solido mestiere, e alla batteria Ian Paice. Entrambi militano in una band chiamata The Maze.

A quel punto la formazione principale dei Deep Purple è pronta; il nome così alternativo e psichedelico nasconde un aneddoto che rientra poco nell’iconografia rock: è Blackmore a proporlo perché gli ricorda la canzone preferita della nonna, un vecchio brano di Peter DeRose.

I cinque iniziano a provare un repertorio misto di cover adattate al loro particolare stile e di pezzi composti da Lord e Blackmore, per poi partire per un breve tour tra Svezia e Danimarca.

Il 1968 è l’anno in cui il rock psichedelico domina ancora la scena alternativa ma sta già trasformandosi in qualcosa d’altro; sta infatti per nascere il rock progressivo e ci sono già le prime pulsioni hard. I Cream si sono sciolti e i Led Zeppelin si apprestano a continuare il loro discorso hard blues.

Band come i Vanilla Fudge e i Moody Blues arricchiscono il loro pop rock con robuste iniezioni di orchestra e passaggi barocchi, ancor più caratteristici nel caso dei Nice. I neonati Deep Purple cercano di barcamenarsi tra tutti questi generi, e quello che ne viene fuori è il loro primo disco.

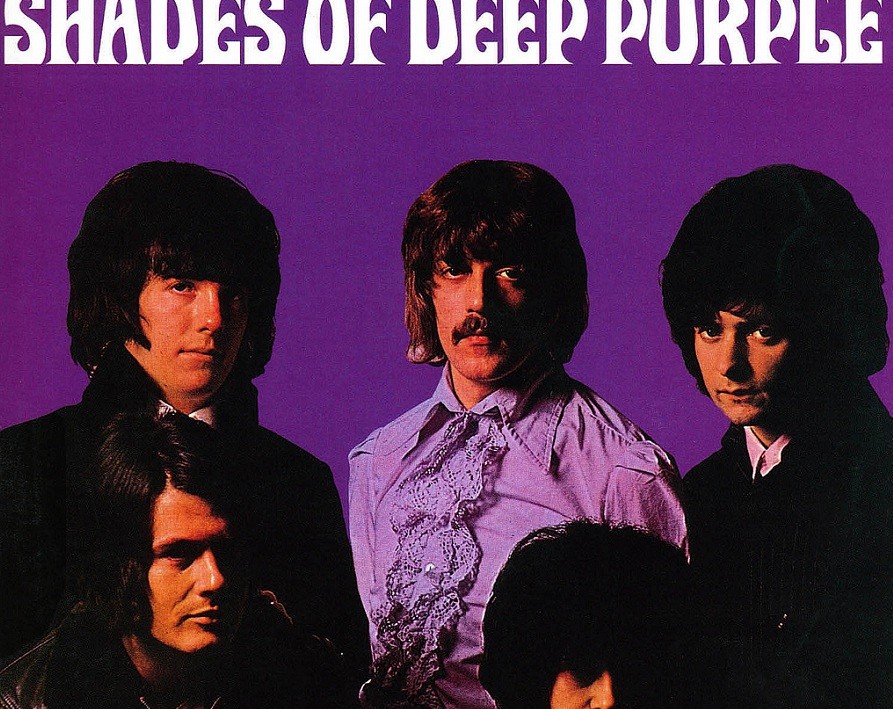

Il debutto dei Deep Purple è un disco imprescindibile per qualsiasi appassionato della band, in gran parte per motivi storici e filologici, ma anche per farsi un’idea del sound iniziale, un tipo di suono che pur mischiando tante – forse troppe – influenze, riesce a smarcarsene, risultando diverso da qualsiasi altro gruppo del periodo.

Shades Of Deep Purple offre alcuni strumentali e diverse cover, tra cui Help, versione straniante del classico dei Beatles. L’album si apre con And the Address, un robusto strumentale che getta già i semi della futura grandezza. Il pezzo è potente al punto giusto e dominato da un riff che anticipa pezzi come Wring That Neck.

Stesso discorso per la successiva Mandrake Root, forse il momento più importante del lavoro. Un brano archetipico dei futuri riff hard rock e che rimarrà a lungo in repertorio anche nelle successive formazioni. Molto particolare è la resa di Help dei Beatles.

La veloce e sbarazzina – solo nel ritmo – canzone beat dei Beatles, si trasforma in una sorta di raga ipnotico e rallentato, con tanto di sofferta interpretazione vocale di Evans. Dopo oltre due minuti la batteria entra in piena azione e il brano recupera in parte i connotati originali, pur rimanendo molto più lento e sentito. Un breve assolo d’organo introduce forse la miglior parte di chitarra dell’album intero.

Nel dicembre del 1968, appena cinque mesi dopo il disco d’esordio, i Deep Purple pubblicano il loro secondo album: The Book of Taliesyn.

Quando si dice battere il ferro finché è caldo.

The Book of Taliesyn, va detto subito, al di là dell’incredibile qualità dei musicisti, è un lavoro inciso e – soprattutto – pensato in fretta, troppo in fretta. Il risultato è a tratti raffazzonato, nonostante tra i solchi emerga già prepotente quel suono inconfondibile che di lì a un paio d’anni farà dei Deep Purple dei mostri sacri. Quattro brani originali, con larghe parti strumentali classicheggianti e passaggi psichedelici, e tre cover costituiscono la tracklist del lavoro.

Blackmore appare sempre più risoluto con la sua chitarra elettrica, piena di distorsioni e riverbero, lontana il giusto dal blues in un’epoca in cui i Guitar Hero ne erano ancora totalmente dipendenti; Lord si prende forse qualche libertà di troppo nell’infarcire di lunghe divagazioni classiche le sue parti d’organo, inventando un miscuglio tra il Manzarek dei Doors, il jazz di Jimmy Smith e le istanze del nascente rock progressivo.

Gli ingredienti, insomma, ci sono tutti. Di più: forse sono fin troppi.

Il disco delude a livello di vendite e non ripete il successo del precedente, arrampicandosi a fatica nella Top 50 americana. Diverso il discorso in Gran Bretagna, dove il lavoro esce qualche mese dopo e non viene nemmeno pubblicizzato a dovere, vendendo pochissimo.

Il pezzo forte è Wring That Neck, strumentale che i Deep Purple continueranno a proporre spesso dal vivo anche nella successiva formazione e forse il passaggio più compiuto del disco, alla luce di quello che accadrà in futuro.

Da segnalare le cover.

Kentucky Woman doveva essere nelle intenzioni il numero da alta classifica, come lo era stato Hush; le origini sono ancora più nobili, una ballatona country pop del grande Neil Diamond. Il risultato è molto apprezzabile.

We can work it out dei Beatles è ben riuscita, sebbene cimentarsi con la band di Liverpool implichi da subito l’impossibilità di migliorare l’originale. River Deep Mountains High di Ike e Tina Turner è un altro pezzo pezzo da novanta del soul pop, ritenuto da Phil Spector il suo miglior risultato e inserito al 33° posto tra le migliori canzoni di tutti i tempi da Rolling Stone. La versione dei Deep Purple è notevole ma non aggiunge nulla di decisivo al disco.

Dopo il bizzarro esperimento di Concerto for Group and Orchestra, che ha comunque il merito di essere una delle prime commistioni tra rock e classica, arriva il terzo album in studio. Il 1969 è però un anno piuttosto confuso per la storia dei Deep Purple, fatto di occasioni sprecate e di un album che non riesce a dare la svolta desiderata.

L’etichetta impone ai Deep Purple tempi e pressioni insopportabili. Tra tour e registrazioni il gruppo non ha tempo per pensare a nuove composizioni, ma un disco con tante cover come i primi è improponibile. In più, Emmaretta, il singolo che negli Usa dovrebbe replicare il trionfo di Hush, è un mezzo fiasco.

Tra febbraio e marzo i ragazzi registrano ai De Lane Lea Studios, con Derek Lawrence come produttore e Barry Ainsworth come tecnico del suono. Nella band ci sono già le prime tensioni; Jon Lord all’epoca pare il vero leader a livello compositivo e Blackmore ne è un po’ geloso.

Eppure, il terzo album della band britannica non suona affatto male, pur coi difetti di cui abbiamo detto.

Deep Purple si apre con Chasing Shadow, un brano il cui testo è ispirato a un incubo ricorrente di Jon Lord. La lunga parte strumentale permette a Blackmore e a Lord di mettersi in luce coi loro tipici e lunghi assoli. Un brano che esalta le qualità dei singoli, ma che nel complesso non è un capolavoro.

Blind ha un bell’andamento sincopato e vede un certo riscatto di Evans, molto più in palla col ritmo più lento e i toni soul della canzone.

Lalena di Donovan è l’unica cover della raccolta e l’anno prima ha avuto buon successo nelle mani del menestrello britannico. La versione dei Deep Purple subisce il loro solito trattamento e si apre col tappeto d’organo e l’ispirata voce che declama con un ritmo lentissimo.

The Bird Has Flown è forse il pezzo che più annuncia la futura grandezza dei Deep Purple, che arriverà di lì a breve. La voce di Rod Evans è in primo piano, più che nel futuro hard, ma la durezza del riff e dell’arrangiamento sono già da MK II. Al di là dell’importanza filologica, il brano è davvero bello.

Nonostante si possa considerare Deep Purple un passo avanti verso la piena maturità, il disco risulta tuttavia meno centrato dei primi due.

Poco male, di lì a poco, non senza strascichi polemici e giudiziari, avverrà il primo grande cambiamento nella formazione. Via Rod Evans e Nick Simper, dentro Ian Gillan e Roger Glover. Un avvicendamento condotto quasi in segreto, da cui la ricetta Deep Purple esce rinforzata. Pronta per entrare nel mito.

E il primo capolavoro arriva subito, con l’uscita di In Rock e l’ugola fremente di Ian Gillan.

Deep Purple In Rock si apre con una cascata di suoni sparati a volume mai sentito, con la folle chitarra di Ritchie a spadroneggiare, per poi lasciare spazio ad atmosfere più classiche e placide con le tastiere di Jon Lord: è solo il preambolo a Speed King, uno dei pezzi paradigmatici del sound del gruppo e dell’hard rock stesso.

Child In Time è il tipico pezzo che da solo vale un’intera discografia, la Stairway To Heaven dei Deep Purple. Si tratta di una cavalcata blues che parte lenta per poi salire pian piano e trasformarsi in un tour de force elettrico di dieci minuti, dove ogni strumento troverà il giusto spazio. Le urla belluine di Gillan fanno ancora oggi accapponare la pelle.

La chiusura di Hard Lovin’ Man propone una band perfettamente affiatata in un pezzo che sfoggia l’incedere che sarà tipico di tanto heavy metal a venire, ma che allora rappresentava una novità quasi assoluta.

In Rock è in definitiva una pietra miliare dell’hard rock, un disco monumentale – in tutti i sensi, vista l’iconica cover dove i musicisti si sostituiscono ironicamente ai presidenti scolpiti sul Monte Rushmore – che si pone al vertice della trilogia Mk2 che comprende i successivi Fireball e Machine Head.