Fa un gran male, e produce al tempo stesso un’incredibile bellezza, “You and I” di Jeff Buckley. E’ uscito poco più di un mese fa ed è il nuovo disco di un artista quasi sempre postumo.

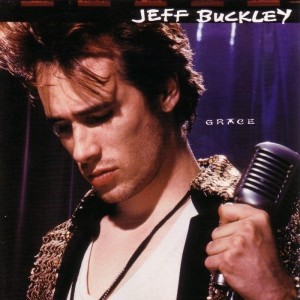

Vita troppo breve, talento troppo enorme: un mix che va di pari passo con la puntuale sottovalutazione di artisti purissimi. “Jeff Buckley era una goccia di pura in un oceano di rumore”. L’ha detto Bono, ed era (è) vero. Il suo unico album in studio uscito in vita, Grace, è di fine 1994.

Di dischi belli ne esistono tanti, di album capaci di metterti così a nudo no. Grace, come l’Unplugged degli Alice in Chains o le American Recordings di Johnny Cash, è uno di questi. Non puoi ascoltalo tutti i giorni, perché ogni volta che lo ascolti piangi. E non puoi piangere per sempre, anche se forse sarebbe giusto.

“You and I” raccoglie due brani di Jeff e otto cover: Bob Dylan, Smiths, Led Zeppelin, Sly & Family Stone. Le tracce furono registrate nel febbraio 1993 allo Shelter Island Sound Studio di Steve Addabbo. Buckley, dall’anno precedente, si esibiva in un piccolo café irlandese di New York chiamato Sin-é. Ce lo aveva portato un amico, Glen Hansard, all’apice della fama per il suo ruolo in The Commitments. Molti discografici provarono a metterlo sotto contratto.

Per forza: voci così, intatte e dotatissime al punto da rischiare ogni volta il virtuosismo in eccesso, non le incontri quasi mai. Buckley scelse la Columbia nell’ottobre del ’92 e, due anni dopo, uscì Grace. Nel mezzo ci furono le “Addobbo Sessions” e dunque “You and I”. Jeff non sapeva ancora cosa fare della sua carriera, se non sfuggire alla solita parabola da rocker “alternativo”, così la Columbia gli disse di fare quello che voleva in sala di registrazione: per sbloccarlo.

Jeff Buckley era nato il 17 novembre 1966 ad Anaheim, sud della California. Figlio di Tim, talento come lui, morto giovane (a 28 anni: overdose) come lui. Jeff non andò al suo funerale: come disse la madre, abbandonata da Tim, “non erano stati invitati”. Aveva nove anni e lo chiamavano “Scottie”. Il 26 aprile 1991 partecipò a un concerto-tributo alla memoria del padre, nella chiesa di St. Ann di Brooklyn. Cantò «I Never Asked To Be Your Mountain», dedicato da Tim proprio a lui e alla moglie. Alla fine gli si ruppe una corda della chitarra e concluse a cappella.

Quel giorno fu il congedo. Non era la mia vita. Però mi infastidiva non esser stato presente al suo funerale, non sarei mai più stato in grado di dirgli qualcosa». Andy Wallace, produttore di Nevermind dei Nirvana, vide in Buckley l’altra faccia della medaglia Kurt Cobain: “l’altro un demonio, lui un angelo. Ma provenivano dalla stessa zona”. Dopo l’uscita di Grace, David Bowie disse: “Se fossi su un’isola deserta vorrei solo questo disco con me». Bob Dylan arrivò a dire: «È il più grande di questo decennio».

E poi Thom Yorke:

Il coraggio di cantare in falsetto mi venne sentendo Jeff Buckley. Era di un altro mondo».

Alcuni suoi live, come ha ricordato Piero Negri Scaglione su La Stampa, entrarono nella leggenda: per esempio “So Real” a Rotterdam. La sua versione diHallelujah di Leonard Cohen, da sola, vale mille carriere.

La madre Mary Guibert ha scritto nelle note di “You and I”:

Le registrazioni che abbiamo sono le vere reliquie di Jeff (..) Chiudete gli occhi, alzate il volume o mettete il vostro auricolare. Siete solo voi, lui e i ragazzi della sala di registrazione. Godetevela”.

Tutto vero, anche se il godimento che ne deriva non fa che accentuare quel senso di lutto che non potrà mai essere istinto.

Quattro anni dopo le “Addabbo Sessions” e neanche tre dopo Grace, Jeff Buckley muore nel modo più assurdo possibile. Non aveva neanche 31 anni. Era immerso nelle registrazioni del secondo album, uscito postumo nel 1998 col titolo Sketches for My Sweetheart the Drunk. Alle 21.30 del 29 maggio 1997, Keith Foti telefona alla compagna di Jeff, Joan Wasser. “Joan… Jeff è andato a nuotare nel fiume”. “Alle 10 di sera? Passamelo!”. “Joan, non so come dirtelo…Jeff è sparito, sott’acqua”. Foti è il roadie di Jeff. Fa il parrucchiere, ma scrive anche canzoni e dà una mano a Gene Bowen, tour manager di Buckley. Di Jeff si sono dette molte cose: che amasse la vita e le donne (assai corrisposto), ma che soffrisse anche di disturbo bipolare e psicosi maniaco-depressiva. In quel 1997, chi lo incontra, lo trova più emaciato e magro del solito. Le sue ultime ore sono state raccontate da molti: tra i tanti, vale la pena leggere Riccardo Bertoncelli, Giulio Casale ed Ezio Guaitamacchi. Bowen, quel 29 maggio, va a prendere i musicisti all’aeroporto di Memphis.

“Ci rivediamo tra un’ora in studio”, dice Bowen a Jeff e Foti. Buckley indossa jeans neri, stivali Dr. Martens e t-shirt bianca con maniche nere e scritta “Altamont”. Dalla casa di Jeff a Memphis allo studio in Young Avenue sono dieci minuti, ma si perdono. Vagano senza meta per un’ora. Jeff butta lì: “Hai fame? Se non ce l’hai, a me andrebbe di andare al fiume”. Keith accetta: gli piace l’idea di provare, voce e chitarra, la nuova canzone sulla spiaggia.

Si fermano nei pressi di Front Street, lungo la riva del Wolf River, un affluente del Mississippi. Jeff conosce il posto. La riva è piena di detriti e pezzi di vetro: per questo entra in acqua vestito. Keith gli dice di non allontanarsi troppo, Jeff non lo ascolta e canticchia nuotando “Whole Lotta Love” dei Led Zeppelin. Sono le 9 di sera, ma a Memphis fa caldo: 27 gradi. Jeff ora galleggia, disteso sul dorso. Keith lo mette in guardia: “Jeff, attento. C’è un rimorchiatore”. Poi si gira per recuperare lo stereo portatile e salvarlo dalle onde che arrivano fino a riva. Quando torna a guardare l’amico, Jeff non c’è più. Risucchiato dal fiume: dal gorgo.

Gli stivali lo hanno fatto andare giù ancora più velocemente. Quasi una settimana dopo, il 4 giugno, un passeggero della American Queen – battello a vapore che trasporta i turisti – vede un corpo che galleggia. Bowen riconosce il corpo dal piercing dorato nell’ombelico. L’esame autoptico rivelerà totale assenza di droghe nel sangue e un livello di alcol minimo, pari a un bicchiere di vino. Jeffrey Scott Buckley se ne va così: come uno scherzo, come un errore. Come un’apparizione troppo fugace e troppo bella. (Il Fatto Quotidiano, 25 aprile 2016)

di Andrea Scanzi (tratto da www.andreascanzi.it – link)