Nel maggio del 1975 usciva il primo disco dei Rainbow, band nata per raccogliere l’eredità dei Deep Purple. Peccato che i Deep Purple fossero ancora vivi, anche se della formazione originale era rimasto ben poco.

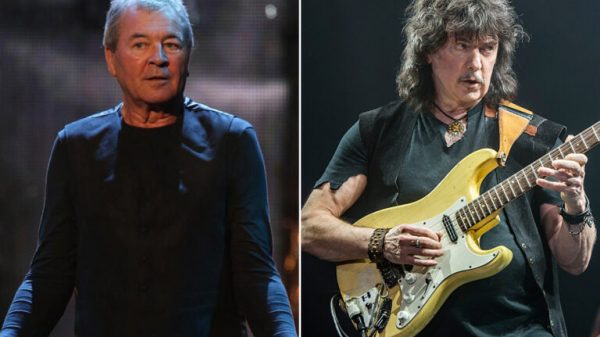

Ma come sono nati i Rainbow? Per rispondere dobbiamo tornare indietro alle registrazioni di Stormbringer, ultimo album dei Deep Purple con la guida di Ritchie Blackmore. Come noto, dopo l’abbandono di Ian Gillan e Roger Glover, la gloriosa band di hard rock era stata sull’orlo dello scioglimento. Solo l’ingresso di David Coverdale e Glenn Hughes aveva evitato l’implosione.

L’arrivo dei due – entrambi ottimi vocalist e con Hughes impegnato anche al basso – aveva ripristinato un equilibrio precario. Pur se agli inizi, Coverdale aveva la stoffa del frontman e presto si trovò in contrasto col bizzoso Blackmore, come già successo a Gillan; inoltre, le vocalità di David e di Hughes erano perfettamente complementari ma inclini l’una al blues e l’altra al funk. Due generi che Ritchie vedeva come il fumo negli occhi.

Dopo il primo lavoro, l’ottimo Burn, con Stormbringer la corrente funky prese il sopravvento; non solo, Ritchie Blackmore si trovò – inaudito – in minoranza di fronte all’opportunità di inserire un brano in scaletta. Il pezzo era Black Sheep of the Family, una cover dei Quatermass, band prog con all’attivo un solo album.

La mancata inclusione della canzone fu presa a pretesto da Blackmore; la creatura nata dal suo estro gli si era ribellata una volta di troppo. All’indomani dell’ultima data del tour di Stormbringer, il 7 aprile del 1975, Ritchie annunciò il suo distacco dai Deep Purple. La notizia era in realtà il tipico segreto di Pulcinella; l’entourage era già al corrente, tanto da aver registrato alcune date per proporre un nostalgico live.

Blackmore, inoltre, aveva già pronto il suo primo lavoro coi Rainbow. La band altro non era che quella degli Elf, con cui Ritchie aveva già registrato la cover della discordia, quella rifiutata dai Deep Purple. La band madre, a sorpresa, andò avanti inserendo il virtuoso chitarrista Tommy Bolin in organico: questa però è un’altra, tragica storia.

Quella degli Elf era una band hard rock americana, già legata a doppio filo coi Deep Purple. Fondata da Ronald James Padavona nel 1967, aveva pubblicato il primo lavoro proprio sotto l’egida dei Deep Purple, notati da Roger Glover e Ian Paice. Blackmore si limitò all’epurazione del chitarrista originale, Steve Edwards, e prese il comando delle operazioni. Ritchie, però, finì per trovarsi in casa un altro frontman ingombrante; Padavona, infatti, era più noto col nome di Ronnie James Dio.

Nei Rainbow, Blackmore può finalmente tornare a fare quello che gli piace, ovvero dettare legge. Non solo, con ritrovato entusiasmo può dedicarsi alla sua idea di hard rock con influenze classiche, quello che nei Deep Purple non riusciva più a portare avanti. L’affiatamento del complesso è stupefacente; già al primo colpo la band suona convinta e coesa; Dio è un cantante eccezionale, con uno stile che pare prendere il meglio di Gillan, Coverdale e Hughes, ma con una personalità tutta sua.

I suoi testi strizzano l’occhio al mondo del fantasy e ad atmosfere medievali, quelle care anche a Ritchie. Il suono è all’insegna di un hard rock granitico e senza compromessi, ma con uno spiccato tocco melodico; a mancare, rispetto ai tempi d’oro dei Deep Purple, è forse solo il magico apporto di Jon Lord. La chitarra di Blackmore, invece, torna a suonare ispirata e scintillante come ai tempi d’oro.

Il disco di debutto si intitola Ritchie Blackmore’s Rainbow, quasi a voler mettere nero su bianco chi sia il comandante delle operazioni; la copertina raffigura un castello fiabesco, tra Disney e il Castello di Neuschwanstein, sormontato dall’arcobaleno che dà il nome al progetto. A testimonianza del carattere non facile di Blackmore, all’uscita del disco i componenti del complesso sono già stati messi tutti alla porta, con l’eccezione del solo Ronnie Dio.

Il primo disco vede comunque la presenza di Gary Driscoll alla batteria, Craig Gruber al basso e Micky Lee Soule alle tastiere.

Il lavoro si apre con Man on the Silver Mountain e sembra di essere tornati ai bei vecchi tempi dei Deep Purple. Il pezzo è aperto dai proverbiali riff di Blackmore, per poi lasciare spazio alla voce potente di Dio. Un gancio melodico porta al ritornello, mentre in sottofondo il buon Ritchie riempie ogni spazio disponibile con la sua sei corde; il momento dell’assolo torna a essere quello più atteso e Blackmore non delude, servendo la specialità della casa. Un inizio che all’epoca doveva suonare molto rassicurante ai fan del chitarrista.

Si va avanti sulla stessa falsariga con Self Portrait, pezzo leggermente più lento e intimista. Ronnie James Dio si conferma subito vocalist insuperabile, pieno di tecnica e feeling; Blackmore riempie di intarsi chitarristici la base del brano, per poi sciorinare un assolo da brivido. Partendo dalle note più basse, pian piano sale e con eccezionale gusto melodico propone una parte di chitarra breve e molto riuscita.

E finalmente siamo a Black Sheep of the Family, il celebre brano della discordia con Coverdale. Subito ci si rende conto di come la polemica fosse più un semplice e insensato marcare il territorio; la canzone è in perfetto stile Deep Purple e non avrebbe certo sfigurato in Stormbringer, anzi. La prestazione di Blackmore è estremamente misurata, limitandosi alla ritmica e a qualche fill con la chitarra slide. Un plauso anche ai Quatermass, band tra le più sottovalutate di sempre.

Catch the Rainbow è invece una lunga rock ballad, con qualcosa più di un debito verso Little Wing di Jimi Hendrix. Melodia e ritmica della prima parte sono praticamente identici al cavallo di battaglia di Jimi.

Perfino i ricami chitarristici di Blackmore ricordano molto quelli di Hendrix, facendo propendere per l’ipotesi di un vero e proprio tributo.

Il ritornello cambia le carte in tavola, mentre l’assolo riprende ancora il classico di Jimi. Suonata con la slide, la parte di chitarra è da brivido e fa quasi pensare al lirismo di David Gilmour. Un ulteriore applauso alla prestazione di Ronnie, che sfoggia un tono carezzevole estremamente efficace.

Con Snake Charmer si torna ad atmosfere più schiettamente rock’n’roll; il pezzo pare preso di peso dal repertorio Deep Purple, con qualche accenno funk e un ritornello melodico al punto giusto. Il break chitarristico è ancora in perfetto stile Blackmore: velocissimo, incrocia diversi stili e scale, sempre tenendosi lontano dalle pentatoniche. Un brano di raccordo, forse, ma estremamente riuscito.

The Temple of the King è un altro pezzo forte del disco; una ballata dalla melodia quasi pop e dal testo cavalleresco e medievale. Blackmore si cimenta con la chitarra classica, quasi ad anticipare il futuro coi Blackmore’s Night. Ronnie James Dio è bravo anche in questa ennesima trasfigurazione, ma la scena è ancora per l’ispirata slide guitar di Blackmore. Un solo melodico ed evocativo pare trasportare l’ascoltatore nel misterioso tempio del Re che dà il titolo al brano. Un pezzo davvero epico.

If you don’t like Rock’n’Roll è un altro breve pezzo di puro intrattenimento; un boogie indiavolato che mette finalmente in evidenza il piano di Micky Lee Soule, autore di una prestazione fin troppo defilata. Il brano scorre sul velluto, piacevole ma senza lasciare particolari impressioni nell’ascoltatore.

Sixteenth Century Greensleeves propone un riff robusto e un andamento che riporta ai Deep Purple più duri. L’assolo di Blackmore è ancora di quelli studiati da legioni di chitarristi metal; velocità, feeling e uso smodato della leva del vibrato. Sono tutti i marchi di fabbrica di Ritchie, in un efficace riassunto della sua prima parte di carriera. Uno dei pezzi forti del disco.

L’album di debutto dei Rainbow si chiude con Still I’m Sad, riproposizione di un brano degli Yardbirds. La particolarità del pezzo è nel fatto che sia strumentale, mentre dal vivo Dio riprenderà anche la linea vocale e il testo dell’originale.

Quella che era una suggestiva ballata, malinconica e dai toni quasi western, nelle mani di Blackmore diventa pura dinamite hard rock. Se la melodia rimane invariata, l’arrangiamento è molto più duro, quasi ai limiti di certe cavalcate dei Led Zeppelin. Ritchie, poi, dà fondo al repertorio dei trucchi; una velocità e un uso dell’effettistica che sfiorano il parossismo, a testimonianza del ritrovato entusiasmo del musicista.

Il disco finisce così; un lavoro che sicuramente all’epoca fece ritrovare il sorriso ai fan dei Deep Purple che vedevano nella chitarra di Blackmore l’asse portante del gruppo. I Rainbow faranno ancora egregiamente, tanto che il successivo Rising viene spesso indicato come il loro capolavoro; i continui cambi di formazione, però, non aiuteranno certo la band. Con Ritchie Blackmore le cose funzionavano così, prendere o lasciare.

Noi prendiamo, senza dubbio.