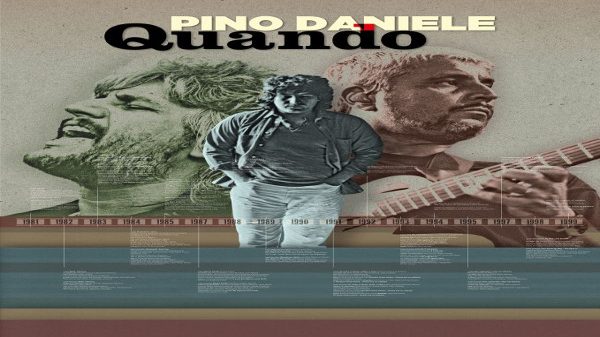

Intervista a Carmine Aymone, autore di Yes I Know… Pino Daniele. Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolitano (Hoepli, 2020), presente nella collana Storia della canzone italiana – I protagonisti, diretta da Ezio Guaitamacchi.

È innegabile che la figura di Pino Daniele meriti di stare tra i grandi della storia culturale napoletana, insieme a Massimo Troisi, Eduardo De Filippo, Totò e Luciano De Crescenzo. A 6 anni dalla sua morte – avvenuta il 4 gennaio del 2015 – il giornalista napoletano Carmine Aymone, nonché “affettuoso conoscente” di Pino, ripercorre la sua carriera attraverso il libro scritto per la casa editrice Hoepli.

Cosa ti ha lasciato Pino Daniele?

Pino Daniele mi ha lasciato, innanzitutto, un amore sempre più grande per la città di Napoli, che, figlia della sirena Partenope, ammalia e può, anche, tradire; però, poi, è talmente bella e la ami così tanto che ne resti incatenato ed affascinato, proprio come Ulisse che provò a resistere al canto ipnotico della sirena. Naturalmente, Pino mi ha lasciato la sua musica, fedele compagna della mia adolescenza: figlio di musicisti, non solo sono cresciuto con il rock di Jimi Hendrix, dei Beatles e dei Led Zeppelin, ma anche con le note di questo scugnizzo di Santa Chiara che, chitarra in spalla, ha conquistato il mio mondo e il mondo di tanti “lazzari felici”. In più, mi ha lasciato un’affettuosa conoscenza: parlare di amicizia è impegnativo, ma ci conosciamo da sempre; ho sentito Pino a Natale per fargli gli auguri, proprio una ventina di giorni prima che volasse via. Lui mi ha lasciato tanto, e il libro nasce proprio per narrare il suo vivo ricordo, presente nelle tante interviste che gli ho fatto per i quotidiani delle testate con cui ho lavorato, per le televisioni e per le radio. Infatti, “Yes I Know…Pino Daniele. Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolitano” è un libro che viene narrato e raccontato da Pino in primis, e da tutti coloro i quali hanno condiviso un percorso di vita artistica, umana e professionale con lui. Un libro che ha avuto il piacere della supervisione sia di Alex Daniele, che della Pino Daniele Trust Onlus, il quale ha aperto lo scrigno dei suoi ricordi condividendo con me anche delle cose intime legate alla sua famiglia. Inoltre, si avvale della prefazione dello scrittore Maurizio De Giovanni e della postfazione di Peppe Lanzetta, e degli interventi di tutti coloro i quali sono riuscito ad intercettare, dai profili italiani – gli amici e i colleghi di sempre James Senese, Edoardo Bennato, Tullio De Piscopo, Max Carola, Antonio Onorato – a quelli internazionali – Phil Palmer, Marcus Miller, Jim Kerr dei Simple Minds, Phil Manzanera dei Roxy Music (compagno della “Night of the Guitar” del 1989), Pat Metheny, Chick Corea, Eric Clapton (con cui ha condiviso il palco dello Stadio Cava de’ Tirreni il 24 giugno del 2011).

Chick Corea: “Sono fiero della sua versione e del suo arrangiamento di “Sicily”. Ha reso magica la mia canzone. Suonare con lui è stata una delle cose più emozionanti della mia vita”.» Carmine Aymone, “Yes I Know…Pino Daniele. Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolitano” (Hoepli, 2020)

Pino Daniele “storyteller” di Napoli. È un termine che può essere associato al musicista napoletano?

Pino è stato un grande cantautore e, soprattutto, un grande musicista. La percezione che si ha di lui all’estero è principalmente di chitarrista e di compositore, e il suo essere “cantautore” è un fatto unico in Italia: di solito il cantautore italiano è un grande poeta, ma sullo strumento – che sia un piano o una chitarra – non è così tecnico, o così preparato. Pino Daniele, invece, è cresciuto con il mito di Eric Clapton: quando si diplomò al Diaz, si fece regalare dalle zie la Gibson SG Diavoletto rossa, comprata a rate da Miletti (negozio di strumenti musicali situato nei pressi del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli), proprio perché la suonava lui – nel periodo dei Cream, il power trio formato da Jack Bruce al basso, Ginger Backer alla batteria ed Eric Clapton alla chitarra. Pino, inoltre, è stato un cantautore “impegnato”: spesso non si ha la percezione del “Pino politico” o del “Pino impegnato”, perché, a differenza di un Guccini o di un De Gregori, era solito utilizzare l’ironia. Nel brano “Na tazzulell ‘e café” (presente nel disco d’esordio del 1977 “Terra Mia”), Pino si scaglia contro tutte le figure corrotte che compravano il silenzio – o il quieto vivere – con “na tazzulell ‘e cafè” , che diventava – simbolicamente – una sorta di oppio dei popoli; in “Stella nera” (“Musicante” del 1984), è stato uno dei primissimi a cantare della camorra a Napoli; in “Chillo è nu buono guaglione” (“Pino Daniele” del 1979), è stato tra i primi in Italia – insieme ai Pooh – ad affrontare il delicato tema dell’omossessualità. Protagonisti della sua produzione discografia sono stati anche episodi di cronaca nera: ad esempio, “O padrone” (“Terra mia” del 1977) è ispirato all’esplosione della Flobert – una fabbrica che produceva proiettili d’arma giocattolo e fuochi d’artificio di Sant’Anastasia (Napoli) – avvenuta l’11 aprile del 1975, causando la morte di 12 operai. Si tratta del più atroce “incidente sul lavoro” della storia campana degli ultimi decenni.

Pino, quindi, respirava e raccontava tutte le sfumature di Napoli?

Sì, in tutti i sensi: dall’odore del caffè ai suoni dei vicoli, tutta Napoli è presente nella produzione discografica di Pino Daniele.

Il caffè rappresenta uno degli emblemi della sua vita: Pino si trasferisce giovanissimo a Piazza Santa Maria la Nova n° 32 dalle zie, e cresce lì, insieme all’intenso odore di caffè del bar Bartelli – Gianni Bartelli, suo caro amico, diventerà colui che gli costruirà, come liutaio, le prime chitarre.

Pino cita spesso il caffè nelle sue canzoni come in “A me me piace ‘o blues”(«A me me piace ‘o zucchero ca scenne dinto ‘o cafè»), in “Notte che fai” («Ho voglia di caffè»), in “Gesù Gesù («L’addore d’o cafè pe’ tutta ‘a casa”), in “Anime che girano” («Nero come il caffè forte preso di notte»), in “Pigro” («Resto a letto mentre sento già l’odore del caffè»), in “Coffee-Time” («Trova il tempo di prendere un caffè / Cerca il tempo per stare insieme»), nel titolo dell’album “Iguana cafè”.» Carmine Aymone, “Yes I Know…Pino Daniele. Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolitano” (Hoepli, 2020)

Pino, quindi, respirava quotidianamente il “genius loci” (lat. «spirito di un luogo») dei vicoli della città: con “Saglie, saglie / Cu’ sta spòrta chièna d’aglie”, omaggia la venditrice d’aglio che passava sotto il suo balcone, oppure con “Furtunato tene ‘a rrobba bella (‘Nzogna, ‘nzogna)”, in omaggio a Fortunato Bisaccia, un venditore di taralli che passava la mattina per il centro storico di Napoli; catturava tutte le voci del popolo, anche quella della prostituta di “Quanno chiove” (“Nero a metà, 1980); ascoltava e, poi, mescolava tutto con la tradizione napoletana, con i racconti, ad esempio, della “bella ‘mbriana”, che, secondo la credenza popolare, era – ed è tutt’ora – l’entità benevola delle case e delle famiglie. Pino è stato Napoli, ed ha amplificato la voce irriverente di una città che, in quegl’anni, stava cercando un nuovo riscatto, un nuovo rinascimento culturale, lontano dalla visione folkloristica della Napoli da cartolina. Pino è andato al di là delle colonne d’Ercole del già sentito, reinventando e riscrivendo i codici della nuova canzone popolare napoletana e d’autore.

Difficile non lasciarsi travolgere dai mille culure di una città come Napoli…

C’è un’identificazione tra Pino Daniele e Napoli che nel mondo è rara: è – più o meno – quella che si trova tra Bob Marley e la Jamaica, però la Jamaica è un’isoletta, Napoli è un mondo. La città di Napoli, infatti, è un luogo dove i tamburi africani incontrano i madrigali di Gesualdo da Venosa, dove il sax di James Senese incontra le sonorità della word music, e Pino è riuscito a mescolare mondi così diversi tra loro, ma così connessi. Napoli ha una storia culturale millenaria, e non ha nulla da invidiare al mondo intero.

C’è una frase di Franz Di Cioccio – storico batterista della PFM – che mi ha colpito molto: “Napoli è musica”. È ancora valida questa citazione? È cambiato qualcosa?

È cambiato tutto e niente. Naturalmente, ogni espressione musicale è figlia della sua decade spazio-temporale. Le cose sono cambiate: la musica è diventata “liquida”. Non la vedi, ma la senti ovunque, e, forse, la senti anche troppo; la trovi nei negozi di strumenti musicali, così come la trovi nei negozi di intimo o nei grandi supermercati, o, addirittura, negli ascensori. È cambiato tutto. Napoli ha sempre prodotto musica. In tempi non sospetti, quando altre città d’Italia cantavano “Papaveri e papere” e “Rose rosse” (Nilla Pizzi) o “Mamma” (Claudio Villa), Napoli già mescolava il soul e il rhythm & blues grazie alle basi NATO situate a Bagnoli: Napoli è stata la prima città rock in Italia grazie ai dischi degli anglo-americani che risiedevano qui. Di conseguenza, gli scugnizzi napoletani sono cresciuti ascoltando i suoni della Motown, della Sussex Records, di Wilson Pickett e di Otis Redding, e della chitarra di Eric Clapton. La generazione di Pino Daniele, Joe Amoruso, Tullio De Piscopo e James Senese, è cresciuta con i suoni americani, facendo innumerevoli jam session nei locali del porto colmi di militari americani. Gli esempi più eclatanti sono due: il pianista Renato Carosone che importa lo swing americano (iconica è la sua “Tu vuò fa’ l’americano”, diventato un successo internazionale), e la favola degli Showmen nel 1966, con Mario Musella, James Senese e il grande Franco Del Prete. Quest’ultimi hanno mescolato, senza rendersene conto, i suoni del rhythm & blues della Motown Records con tutto ciò che era la nostra napoletanità: Mario Musella ha preso una poesia di Raffaele Viviani e l’ha resa r’n’b [nel libro tale riferimento lo troviamo sotto la voce “Neapolitan Power”].

Napoli, in questo, è magnificamente atipica e anarchica: è una “Napoli città aperta” (citando il capolavoro “Roma città aperta” di Roberto Rossellini), che presenta, come tutte le grandi città, le sue luci e le sue ombre, alternando la luminosità delle grandi piazze borboniche con il chiaroscuro dei vicoli.

Leggendo il libro, rivedo questa nascita, questa crescita, questa importanza di Napoli nel Pino Daniele “chitarrista”. Perché il valore chitarristico di Pino Daniele non è nazionalmente riconosciuto come dovrebbe? Stiamo parlando di un musicista che è ammirato e stimato da tantissimi colleghi internazionali, tra cui Eric Clapton, Phil Palmer, Chick Corea, Pat Metheny, Al Di Meola…

La risposta è semplice: “nemo propheta in patria” (lat. «nessuno è profeta nella sua patria»). In Italia, purtroppo è così. Pino Daniele è sempre stato un chitarrista particolare, dotato di un suono tipico e distintivo: qualità che lo accomuna ai più grandi chitarristi degli ultimi sessant’anni, quali Clapton, Knopfler, Hendrix, Harrison. Pino ha cercato per tutta la vita un “suono” della sua chitarra, la quale grondava “blues napoletano”: un suono intriso di acqua del Mediterraneo e di ricordi di un antico fiume napoletano che non esiste più, il Sebeto. Così come il grande Robert Johnson – il papà del blues – vendette l’anima al diavolo sul crocicchio del Mississippi, mi è sempre piaciuto immaginare che Pino, in un crocicchio dei decumani, abbia venduto la sua l’anima ad un “munaciello” ed una “bella ‘mbriana”, per suonare il blues mediterraneo come solo lui ha saputo suonare. Pino ha avuto anche l’intelligenza e l’empatia di circondarsi di straordinari musicisti che hanno elevato ancor più la sua arte.

E, infatti, nel libro sono presenti tantissimi apprezzamenti da parte dei più grandi musicisti del mondo…

Basti ricordare la partecipazione di Pino Daniele alla “Night of the Guitar” (“Notte della chitarra”), con Robby Krieger (The Doors), Phil Manzanera (Roxy Music), Leslie West (Mountain, band che partecipò nel 1969 a Woodstock), e tanti altri. In quel tour del 1989 c’era la voglia di avere Pino Daniele sul palco e di condividere il suo modo particolare di suonare la chitarra.

I contesti storici di Pino Daniele.

1. Pino, il proletario del cantautorato italiano.

Pino Daniele si colloca tra i veri proletari del cantautorato italiano. Se cerchi la storia di Venditti, di De Gregori, o di De André, ti accorgi che appartenevano tutti ad un’altissima borghesia; Pino, invece, nasce e cresce in una Napoli lacerata dalla Seconda Guerra Mondiale, quasi rasa al suolo dai bombardamenti e dilaniata da una gravosa disoccupazione. Infatti, viene da una famiglia molto modesta: compra la sua chitarra con tanti sacrifici, studiando e diplomandosi al Diaz. Questo è il contesto dove crescono tutti gli scugnizzi di allora, come Enzo Gragnaniello, come lo stesso Joe Amoruso – piccolo “enfant prodige” che suonava nei locali del porto di Napoli. Pino, come altri della sua generazione, si è salvato con la musica.

2. L’affetto incondizionato nei confronti della sua Napoli.

Dopo i primi album, si è spostato – per tranquillità – nel litorale romano, una via di mezzo tra la Campania e il Lazio (Formia, Sabaudia), e lì c’è stato una seconda parte del Pino che guardava sempre Napoli con grande amore e affetto a distanza: veniva di notte a Napoli per non farsi riconoscere e telefonava continuamente ad amici e familiari per sapere che cosa succedeva nella sua città. In più, ha vissuto l’Italia degli anni Ottanta e degli anni Novanta “scendendo in campo” ed attaccando pubblicamente la Lega di Bossi – “Questa Lega è una vergogna / Noi crediamo alla cicogna / E corriamo da mammà” (“O scarrafone”, 1991). Strano per chi crede che Pino non sia stato un “cantautore impegnato”. Questo episodio della sua vita lo ha accomunato un po’ – lo dico nel libro – ad un altro scugnizzo, napoletano d’adozione proveniente da Buenos Aires: Diego Armando Maradona. Il calciatore argentino fu protagonista del riscatto di una città intera: annullò la subalternità nei confronti del Nord oppressore, vinse due scudetti e una Coppa Italia e fece vedere al mondo come si giocava il calcio a Napoli. Pino Daniele ha fatto lo stesso con la musica.

3. Pino e l’immancabile studio del suo strumento: la chitarra.

C’è stato, poi, il riscatto di Pino e, infine, c’è stato l’ultimo Pino: una persona appagata nella sua arte, che si è trasferita un po’ più al nord (in Toscana), per avere la giusta tranquillità, lontano da inopportuni clamori. Pino Daniele ha dedicato gran parte della sua vita alla chitarra, studiando dalle cinque alle sette ore al giorno; inoltre, nelle ultime settimane della sua vita, so per certo che stava studiando la tecnica chitarristica del flamenco, per migliorare sempre di più le sue già notevoli abilità musicali. A lui interessava suonare la chitarra, fin dall’inizio del suo incontro con le sei corde: da giovane, infatti, andava a scuola con la sua chitarra e, quando finiva le lezioni, si metteva a suonare per gli amici sulle scale del porticato della chiesa Santa Maria la Nova, intrattenendoli con dei mini-concerti. Insomma, sono tanti i contesti storici di Pino, tanto diversi tra loro, quanto accomunati da un filo comune: Napoli. Chi è nato a Napoli non può mai spezzare questo cordone ombelicale. Così come New York non può esistere senza Billy Joel e Paul Simon, come la Giamaica non può esistere senza Peter Tosh e Bob Marley, come Liverpool non può esistere senza i Beatles. Ecco, anche qui abbiamo i luoghi della memoria: così come i Beatles avevano Strawberry Fields e il sottomarino giallo (“Yellow Submarine”), noi abbiamo il Quartiere Stella ed il traghetto (“Ferryboat” – titolo dell’album pubblicato nel 1985).

Cosa prevedi per il futuro editoriale post-pandemia?

Grazie al lungo periodo di lockdown, la pandemia ha avuto il ruolo di risvegliare il gusto per un libro. Naturalmente, si va in un mondo diviso in target e in fasce di pubblico sempre molto più di settore. Però l’editoria musicale procede, ed ha una sua logica e una sua durata nel tempo. Raccontare la musica è una cosa che mi viene naturale: ho 51 anni ed ho iniziato a fare il giornalista a 17 anni – nel 1987 – in una redazione di un quotidiano regionale, e dal 1995-96 racconto storie di musica. Diciamo che sono stato uno “storyteller ante litteram”, quando il termine non era ancora di uso comune. All’inizio del 2000 ho coinvolto in alcune mie narrazioni l’amico fraterno Michelangelo Iossa – autore del libro “Rino Gaetano. Sotto un cielo sempre più blu” (Hoepli, 2021) – con cui condivido passioni e avventure lavorative come la mostra “Rock!” che si svolge ogni anno a Palazzo delle Arti di Napoli (PAN), che, in sette edizioni, ha fatto più di 90 mila presenze. In più, ho tanti cari colleghi, tra cui lo stesso Donato Zoppo – autore del libro “Il nostro caro Lucio. Storia, canzoni e segreti di un gigante della musica italiana” (Hoepli, 2019). C’è una squadra di appassionati qui in Campania che racconta la musica con tanta passione e professionalità, come ha fatto e continua a fare in maniera egregia uno dei decani del giornalismo musicale in Italia, Ezio Guaitamacchi, che con Carlo Massarini, Gino Castaldo, Riccardo Bertoncelli, sono le pietre angolari – dicevano i tedeschi le “grundnorm” – su cui si poggia la grande cattedrale culturale in Italia. Da metà degli anni Novanta, ho provato, nel mio piccolo, a farlo e continuo a farlo tutt’ora, e nel libro racconto un episodio che mi è accaduto da giovanissimo, nel 1981, esattamente 40 anni fa. Era il 19 settembre – giorno di San Gennaro, santo patrono di Napoli – e mi trovavo a Piazza del Plebiscito ad assistere al concerto di Pino Daniele. Dato che mio padre era musicista, conosceva tutti i musicisti della super band di Pino (Tullio De Piscopo, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito, James Senese), e riuscii ad entrare nel backstage. E da quella sera, “Yes I Know My Way” divenne una sorta di inno generazionale, così come era stato per gli inglesi “My Generation” degli Who nel 1965, o anche per me, rockettaro e figlio del grunge, “Sweet Child O’ Mine” dei Guns n’ Roses o “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana negli anni Novanta. Durante quel concerto a Piazza del Plebiscito, ebbi una botta di adrenalina talmente grande che capì fin da subito che mi sarebbe piaciuto vivere raccontando storie di musica; quell’episodio fu uno dei tasselli che mi hanno portato a fare questo meraviglioso lavoro, se pur con le tante difficoltà che il mondo della cultura ti pone ogni giorno sulla sua strada. Per quanto riguarda il futuro editoriale, sono ottimista. La vita è fatta di corsi e ricorsi storici, come diceva Benedetto Croce, e penso che ci siano molte “sacche di resistenza” – alla Salvo D’Acquisto, nostro eroe locale. Naturalmente non ci saranno più i grandi numeri, ma i “grandi numeri” ormai non li fa neanche più la TV generalista, data la presenza di migliaia di canali tematici; però ci sarà sempre una fetta di persone come me, lazzari felici, che si muoveranno tra le linee e gli spazi di un pentagramma, cercando di leggere, studiare ed aggiornarsi costantemente. Sono convinto che queste “nicchie” sopravvivranno ancora, così come è capitato al vinile quando è comparsa la tecnologia del compact disc (CD). In barba alla musica liquida, il vinile, nel suo piccolo, sgomita prepotentemente, conquistandosi, giorno dopo giorno, fette sempre più ampie di audience di mercato. Succederà lo stesso anche per l’editoria musicale post-pandemia, ne sono sicuro.

Link di acquisto

Carmine Aymone – Biografia

Napoletano, classe 1970. Giornalista professionista, critico musicale, scrittore, autore, press agent, musicista, storyteller, organizzatore di eventi, dj, speaker radiofonico. In trent’anni di giornalismo ha lavorato per numerosi quotidiani locali e nazionali, mensili, agenzie di stampa, radio, tv, siti web. Scrive per il Corriere del Mezzogiorno / Corriere della Sera e per il bimestrale PROG Italia. Ha all’attivo una ventina di pubblicazioni in cui ha narrato la storia del sound di Napoli, di James Senese, degli Osanna, del primo nero a metà Mario Musella (Showmen), del maestro Roberto De Simone, de Il Giardino dei semplici e degli Alunni del sole, di un altro scugnizzo napoletano Gigi D’Alessio, del genio di Paul McCartney, delle morti tragiche e misteriose di John Lennon, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Michael Jackson, Whitney Houston, Nico (Velvet Underground), John Belushi, Dalida, Judy Garland, Fred Buscaglione, Luigi Tenco, Mia Martini. È co-ideatore e co-direttore della mostra internazionale Rock! (Palazzo delle Arti di Napoli – PAN). Dal 2000 tiene corsi sulla Storia del Rock, del Jazz e sulla musica della sua città.