Nel luglio del 1965, sulla spiaggia di Venice Beach in California, si incontrano per caso due ragazzi. Si chiamano Ray Manzarek e Jim Morrison e studiano alla stessa scuola. Quei due ragazzi stanno per cambiare la storia del rock: nascono così The Doors.

Morrison e Manzarek metà dei The Doors, studiano alla UCLA School of Theater, Film and Television dell’Università della California. In quel momento Jim è molto deluso per lo scarso successo del cortometraggio che ha presentato come tesi di laurea; lo è a tal punto che si rifiuta di partecipare alla consegna dei diplomi, come aveva già fatto qualche anno prima alle scuole superiori.

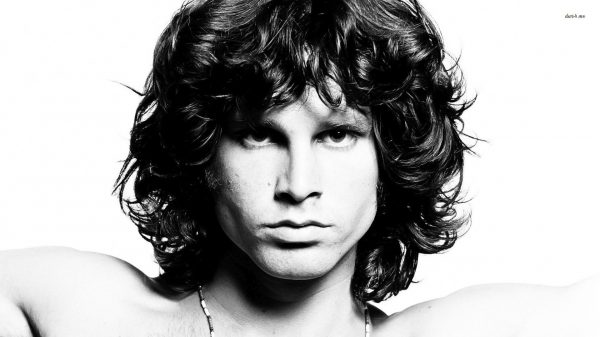

Jim è un ragazzo intelligente ed estremamente creativo; tuttavia, è timido e taciturno. La sua vita, fino a quel momento, non è stata semplice. Figlio di un ammiraglio della Marina, Jim deve affrontare continui trasferimenti con la famiglia, e ogni volta deve ricominciare daccapo. La rigida figura del padre, inoltre, cozza col suo carattere libertario. Quando Jim rifiuta di seguire la carriera militare e si iscrive alla UCLA, i rapporti coi genitori degenerano, tanto che Jim non li vedrà mai più, arrivando addirittura a dire di essere orfano.

Il carattere del giovane Morrison, sensibile e instabile, è forse segnato nel 1947 quando, a quattro anni, è testimone di un incidente nel Nuovo Messico. Lo stesso Jim lo ricorda così.

La prima volta che ho scoperto la morte… eravamo io, mia madre e mio padre, e forse anche mia sorella e i miei nonni. Stavamo attraversando il deserto in auto all’alba, e un autocarro pieno di lavoratori indiani era andato a sbattere contro un’altra macchina o non so cosa. C’erano indiani sparpagliati per la strada, sanguinanti e moribondi… ecco, questo fu il mio primo impatto con la morte, dovevo avere quattro o cinque anni. Abbiamo accostato e ci siamo fermati. Io ero solo un bambino, e un bambino è come un fiore con la testa scossa dal vento. Penso davvero che in quel momento l’anima di uno di quegli indiani, o forse gli spiriti di molti di loro stessero correndo in giro come impazziti e siano balzati nella mia testa e io ero come una spugna pronta ad assorbirli. Questa non è una storia di fantasmi. È qualcosa che ha un significato profondo per me.

Ray Manzarek ha quattro anni più di Morrison. Di famiglia polacca, è un vero prodigio quando suona le tastiere, ma la sua passione è il cinema. Ray suona già con una band, Rick & The Ravens, assieme ai suoi fratelli. Quel giorno, però, Jim gli sussurra all’orecchio la melodia di una canzone che gli gira per la testa, Moonlight Drive, che finirà nel secondo album dei The Doors.

Morrison è a digiuno di teoria e non sa come mettere su carta le note che girovagano nella sua testa. Manzarek è impressionato, non solo dalla canzone, ma dal carisma di Jim. E dalla sua voce.

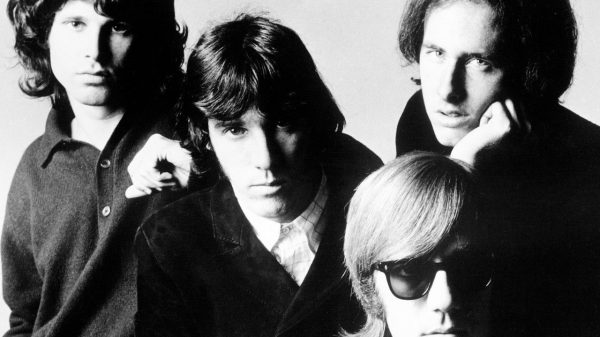

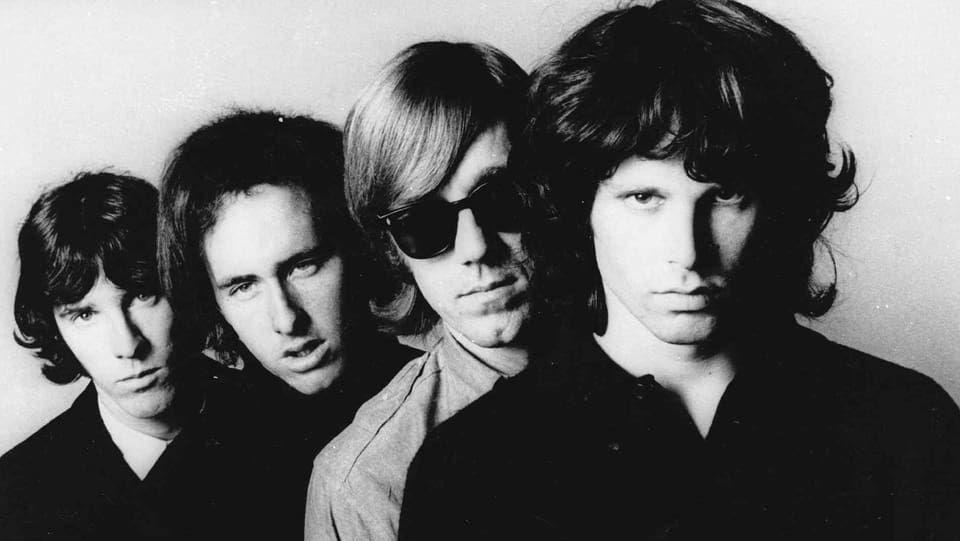

Ray, a quel punto, si ricorda di due musicisti che ha conosciuto a una seduta di meditazione col guru Maharishi Mahesh Yogi. I due suonano in una band chiamata The Psychedelic Rangers e si chiamano Robby Krieger e John Densmore. Robby è un riccioluto chitarrista blues con la fissa del flamenco; Densmore un batterista che, fosse per lui, suonerebbe solo jazz.

Forse Ray vuole solo prendersi una pausa dall’ingombrante presenza dei fratelli, fatto sta che nascono i The Doors. Morrison sceglie il nome dal testo del libro di Aldous Huxley The Doors of Perception del 1954. Nel libro è contenuta una frase di William Blake: If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is: infinite.

Morrison porta subito nella band il suo grande carisma, divenendone leader, e la sua sensibilità sopra le righe. La prima dimostrazione è nelle audizioni per trovare un bassista, pietra angolare della sezione ritmica di qualsiasi rock band. Più che alla tecnica, Jim bada alle caratteristiche umane: nei The Doors si è creata un’intesa talmente profonda che il ragazzo teme di turbarla.

Con queste premesse, il bassista non si trova, facendo nascere una delle caratteristiche uniche della band. Manzarek, infatti, davanti alle difficoltà, si fa carico anche delle parti di basso. Ray monta un Fender Rhodes Piano Bass sulla calotta perfettamente piatta del Vox Continental, l’organo che suona abitualmente. Nasce così il tipico suono dei The Doors, dominato dalle svisate sulle note alte dell’organo.

Con una formazione che inizialmente vede anche la sporadica presenza dei fratelli Manzarek e di una misteriosa ragazza, Pat Sullivan, i The Doors iniziano una dura ma proficua gavetta. Un contratto rotto con la Columbia e uno come band di casa al Whisky a Go Go di Hollywood, preludono all’accordo con la Elektra.

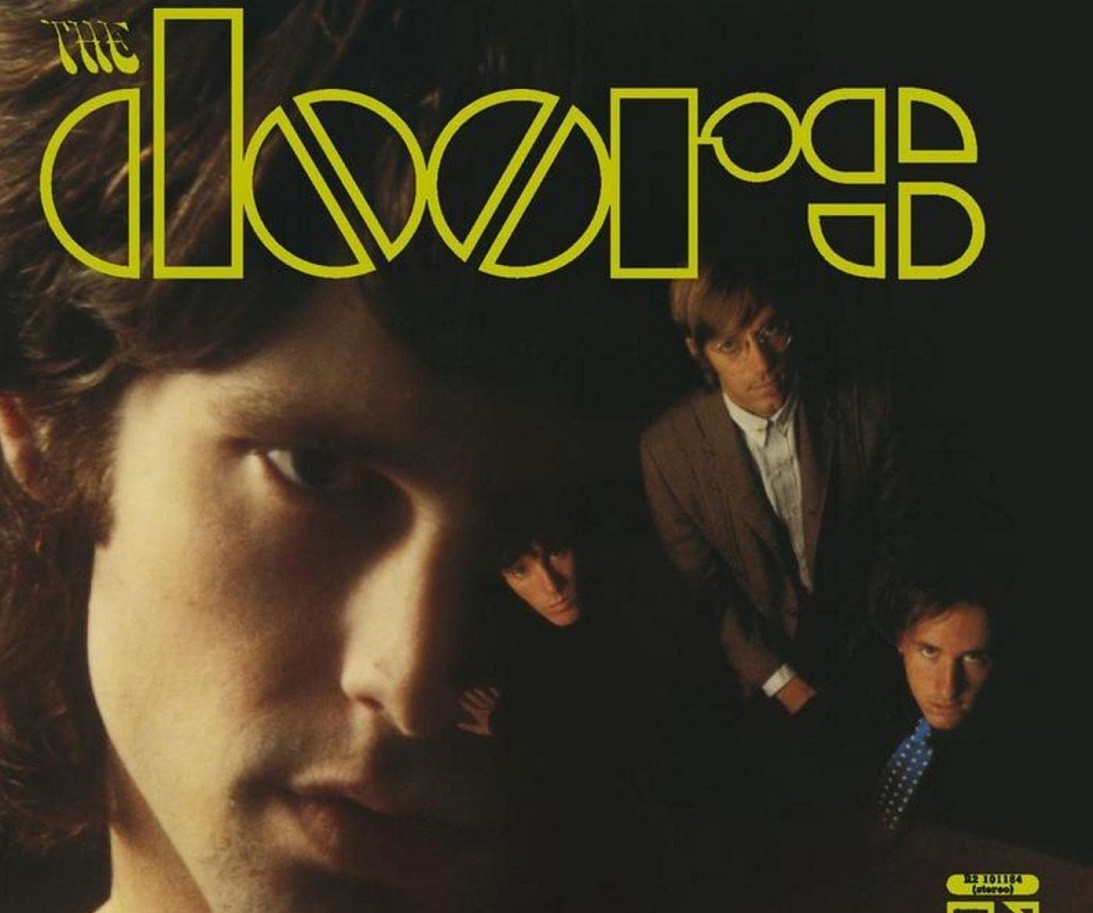

Grazie anche alle calde raccomandazioni di Arthur Lee dei Love e auna convincente esibizione davanti agli uomini della Elektra, ad agosto i The Doors entrano in studio. Pochi mesi dopo, il 4 gennaio del 1967, esce già il primo album, eponimo. The Doors è probabilmente il loro capolavoro. Sicuramente, è quello che più rivoluziona il rock del periodo.

Siamo infatti alla vigilia della Summer of Love e le band californiane predicano il verbo di pace, amore e sballi vari. I testi di Morrison, decadenti e ispirati ai grandi poeti maledetti, portano tutto su un altro piano. The Doors, infatti, sono forse i primi a portare la morte, la filosofia, l’antropologia nei testi del rock, anticipando di fatto la rivoluzione nera dei Velvet Underground e il punk di dieci anni dopo.

Il brano che apre l’album The Doors, quello con cui il complesso irrompe nella scena rock, è Break on Trough (To the Other Side). Il pezzo è stupendo e mette subito in chiaro la predominanza della figura carismatica di Morrison e la vera peculiarità a livello musicale, l’organo di Manzarek. Eppure, la canzone ottiene un modesto successo.

I Doors, in fondo, sono una band di blues elettrico, seppure con modi e arrangiamenti eccentrici, e Break on Trough è un sostenuto rock blues. Il giro di basso, pur con un ritmo quasi da salsa, è debitore a Stranger Blues del grande bluesman Elmore James. Quando tutti attendono il consueto – all’epoca – assolo di chitarra, ecco prendersi le luci della scena l’organo.

Quella che rimane impressa è però l’incredibile personalità di Jim, che all’epoca è un debuttante di 23 anni.

Soul Kitchen, a seguire, è un pezzo più canonico, diviso tra il tipico beat dei tempi e qualche passaggio più affine al soul. La canzone ospita anche il primo assolo di Krieger, col suo tipico suono ficcante.

Si prosegue con The Crystal Ship, brano dedicato alla fine dell’amore di Morrison con Mary Werbelow. In origine avrebbe dovuto essere più lunga e ricca di improvvisazioni, poi si decise per una durata di meno di tre minuti. Una ballata che scivola via senza destare particolare impressione, dominata dal piano di Manzarek e da qualche svolazzo d’organo.

Con Twentieth Century Fox si torna nei confortevoli territori del rock blues, anche se sempre alla maniera dei The Doors. Krieger è ancora autore di una bella parte di chitarra tra jazz e blues. Il brano, però, non è di quelli memorabili. Nella canzone suona Larry Knechtel al basso.

La successiva Alabama Song (Whisky Bar) è una curiosa interpretazione della canzone scritta in origine da Bertolt Brecht. La versione dei The Doors restituisce alla perfezione le suggestioni da vaudeville e deve stupire non poco all’epoca; nella California della Summer of Love, un brano del genere non era certo roba che si ascoltava tutti i giorni.

Il primo lato di The Doors è chiuso dal pezzo che decreta l’immenso successo del gruppo, Light My Fire. La canzone deriva da una composizione di Robbie Krieger, ripresa dal gruppo e terminata da Morrison. Sull’album il brano dura oltre sette minuti, con una lunga improvvisazione jazz che viene eliminata per permettere una lunghezza più radiofonica.

Tutto in Light My Fire è leggendario. Il canto suadente di Jim Morrison, l’organo di Manzarek che puntella ogni momento della canzone, il giro di basso – ancora di Larry Knechtel – ma soprattutto la lunga sezione centrale. Oltre alle tastiere, il ruolo da protagonista se lo prende Krieger con una parte di chitarra sospesa tra jazz e scale orientali. Il suono di Robbie riecheggia quello di Michael Bloomfield con la Paul Butterfield Blues Band e anticipa molto del lavoro di Santana.

Un vero peccato che la maggior parte del pubblico conosca solo la versione monca del singolo, privata del lavoro di quelli che sono da considerare grandi musicisti.

Solo un anno dopo, ottiene grande successo la versione latin-rock di Josè Feliciano; si tratta di una resa sicuramente depotenziata rispetto all’originale e, ovviamente, il successo è straordinario. Al punto da aprire la strada al rock di Santana, che però si ispira molto anche a Krieger; tanto che le successive cover si ispirano più a Feliciano che ai The Doors.

Il lato B si apre con un vero tributo al blues, grande amore della band. Back Door Man è in origine una composizione (del 1960) del prolifico Willie Dixon, portata alla ribalta da Howlin’ Wolf. Morrison si dimostra bluesman credibilissimo, così come i suoi compari. Krieger si ritaglia come sempre il suo bell’assolo, rivendicando il ruolo di guitar hero che la storia gli ha un po’ negato, messo in secondo piano dalla portata rivoluzionaria del duo Morrison-Manzarek.

Si prosegue con un trittico di canzoni che non sono certo entrate nella storia.

I Looked At You propone il lato più beat dei The Doors, quello che strizza forse l’occhio al pubblico più giovane e commerciale; il lavoro di Manzarek all’organo è comunque rimarchevole. End of the Night è un piccolo gioiello, anche se non tra i più famosi del complesso. Psichedelica, cupa, lenta e ricca di un’atmosfera inquietante, la canzone ha tutto per essere considerata un classico minore.

Take it as it Comes si muove ancora su linee beat, tipiche di tanti complessi coevi. La differenza la fanno lo stile declamatorio di Morrison, con la sua voce tombale, e i consueti intarsi di Manzarek col suo Vox Continental.

La chiusura, come nella prima facciata, segna però l’altro climax di The Doors con The End. The End è una canzone lunghissima, che meriterebbe da sola una trattazione. Contrassegnata da infinite influenze e citazioni letterarie, ha una struttura da canzone d’autore che sfugge a qualsiasi definizione, pur essendo soprattutto un pezzo psichedelico.

Da Freud a Jung, dal Kerouac di On the Road alla protesta di Ginsberg, da Blake a Poe, fino all’Edipo Re di Sofocle, Morrison stupisce il mondo del rock con una canzone-poesia mai vista all’epoca. La celebre parte parlata, in cui Morrison narra le azioni di un killer, costituisce la famosa sezione edipica, parte integrante dello scandaloso mito di Jim Morrison.

Anche musicalmente, però, The End si fa ricordare.

Dalla discussa sezione parte una sorta di sabba musicale, una sorta di rave-up alla Yardbirds, che anticipa certi passaggi tipici del futuro prog, fino al ritorno della calma. Le parti di chitarra di Robbie Krieger valgono la musicista una lusinghiera posizione in molte classifiche di assoli.

Inoltre, l’uso che Francis Ford Coppola fa di The End in Apocalypse Now, il suo capolavoro, proietta definitivamente la canzone nel mito.

The Doors segna l’inizio della leggenda di Jim Morrison e della band, ottenendo anche un significativo successo. La critica lo accoglie bene, anche se all’epoca qualcuno trova la poesia di Jim leggermente sopra le righe. Nel tempo, però, il lavoro assurge allo status di grande classico, finendo in tutte le classifiche dei più grandi album.

L’inizio di un mito che, come spesso succede, brucerà di un fuoco intenso ma breve. Un fuoco di cui ancora oggi è possibile vedere i bagliori, magari in una ragazza con la maglietta di Jim Morrison che va a rendergli omaggio al cimitero di Père-Lachaise.