Quarta puntata della rubrica “chitarre rock”, questa volta con un tono vagamente celebrativo. Da qualche giorno ha compiuto i suoi primi 73 anni ed essendo uno dei chitarristi più importanti della storia del rock –tanto per il peso delle sue composizioni, quanto per le innovazioni che ha apportato allo strumento stesso – rientra a pieno titolo in questa serie di articoli di approfondimento.

Oggi si parla infatti di un altro colosso dalla mole sonora decisamente ingombrante: mr Jon David Gilmour. Noto prevalentemente al grande pubblico per essere stato il chitarrista principale dei Pink Floyd a partire dal 1968, David Gilmour ha saputo crearsi un vasto seguito di ammiratori, fan e studiosi, influenzando fortemente il sound di alcuni dei più grandi guitar heroes delle generazioni successive alla sua. Per rendere l’idea della portata della sua innovazione musicale e strumentistica, qualora l’ascolto dei dischi non bastasse, può essere utile digitare il suo nome su uno dei principali motori di ricerca online.

Il suo nome infatti, non solo è tra i più citati sui vari siti di appassionati ma è anche uno dei pochi a vedersi interamente dedicati blog, riviste e fanzine, anche molto frequentate, per il solo intento di studiarne la complessità sonora. Potrebbe sembrare un paradosso il fatto che proprio un “antidivo” come lui, rimasto per molto tempo nascosto sotto le immagini, i suoni e il peso di un marchio mastodontico – come la maggior parte dei componenti del suo ex gruppo – sia diventato uno degli artisti più ricercati, studiati e osannati degli ultimi anni.

Ma tutto ciò non è frutto né del caso, né, come si è detto, di aneddotica in merito a un passato da rockstar abbastanza privo di vicende particolarmente divertenti da raccontare, se non per l’episodio del quasi “suicidio”, quando si era gettato in moto attraverso i vetri di uno yatch, soltanto per rispondere a una delle tante provocazioni lanciate dal collega Roger Waters. Del resto, è proprio a seguito dei numerosi contrasti con lo stesso Waters che sarebbero nate alcune delle prove più lodevoli, in termini di composizione, del chitarrista britannico.

Ragion per cui, la maggior parte di queste vicende riguardano proprio la musica e non quello che vi gira intorno. E infatti, quello che realmente conta quando si parla di un artista di questo calibro sta in quanto avvenuto all’interno dei tanti studi di registrazione che ha saputo far vibrare con i suoi suoni paradisiaci: dai celeberrimi Abbey Road Studios, passando per i Britannia Row, fino alla sua personale Astoria, la casa/studio galleggiante in cui ha registrato la maggior parte degli ultimi lavori solisti; senza ulteriori fronzoli e orpelli di vario tipo. Ma andiamo per gradi.

Come si diceva poc’anzi e come la maggior parte dei lettori saprà, Gilmour non è stato tra i fondatori dei Pink Floyd, né il suo nome si poteva leggere nelle prime “bozze” di formazione come erano, per esempio, i Sigma 6 o i The Pink Floyd Sound. Al suo posto, su tutti, c’era un altro grande artista che comunque con David condivideva un’amicizia di vecchia data: Syd Barrett. Le cronache lo vogliono addirittura come “maestro” dei primi accordi di quest’ultimo, che da David avrebbe imparato alcune delle sue tecniche più utilizzate nel corso della sua pur breve ma illuminante carriera.

Ed è probabilmente per tale motivo, oltre che per i buoni rapporti tra i due, che Dave fu chiamato in supporto della band quando lo stesso Syd iniziò a dare gravi segni di squilibrio psicofisico. Così come quando, una volta allontanato dal gruppo, ne avrebbe preso il posto nei concerti prima e poi anche in studio. Infatti, i primi contributi di David Gilmour all’interno di un lavoro dei Pink Floyd sono quelli rintracciabili nel secondo album della band, ASaucerful of Secrets, disco che cercava di raccogliere, per quanto possibile, i resti mortali del diamante pazzo, messi insieme dalla forza della disperazione e dal fondamentale apporto, anche se meramente esecutivo, proprio del nuovo chitarrista.

Tuttavia, i primi anni con la band non furono facili e non solo per la drammatica situazione umana, oltre che professionale, che vedeva proprio Syd come protagonista. Complice il ruolo di chitarrista principale per nulla facile dopo la dipartita dello stesso Barrett; la fiducia nei suoi confronti non era così elevata da parte dei nuovi compagni, né il suo carattere sembrava abbastanza temprato da imporsi sugli altri in fase di scrittura. C’è da ricordare infatti come David Gilmour non sarebbe mai stato il principale compositore del gruppo, perlomeno non prima della dipartita di Roger Waters, ma la sua mano inconfondibile ne avrebbe stravolto radicalmente il sound, rendendolo unico e identificabile come pochi.

Ma solo a partire da album come Atom Heart Mother– i cui soli della lunghissima suite possono offrire un esempio mirabile di stile, musicalità e tanta capacità emozionale – o MeddleGilmour avrebbe iniziato a plasmare il suono della band verso una dimensione nuova rispetto a quella “barrettiana”. Se una traccia come Echoespuò già rappresentare una sintesi del David Gilmour musicista a tutto tondo, come cantante e chitarrista (tra ritmiche funkeggianti e suono distesi, rilassati ed eterei), quanto inciso da David con i Pink Floyd in dischi come More o Ummagumma – primo lavoro in cui aveva ricevuto un discreto sostegno anche in fase compositiva – non risultava essere nulla di particolarmente significativo o entusiasmante per un pubblico che ancora chiamava a gran voce il nome di Syd.

Nemmeno i lavori migliori di quella fase, quelli di cui i frutti migliori sarebbero stati immortalati nell’epica silenziosa di Pompei, erano riusciti a rendere giustizia alle sue qualità chitarristiche e compositive. È senza dubbio vero però che, già nel 1971, il sound dei Pink Floyd si era allontanato radicalmente dal manierismo psichedelico tanto richiesto da una parte dei fan, e che quell’elemento melodico ed estremamente lirico che avrebbe reso così docili gli strali watersiani dei dischi successivi, già vedeva dispiegarsi e manifestarsi tutto il suo infinito potenziale emozionale. Certamente Rick Wright, l’unico vero musicista di fatto (con una formazione “canonica” alle spalle) oltre David, aveva contribuito a questa evoluzione sonora, ma è allo stesso tempo indubitabile il fatto che proprio grazie a una chitarra come quella di Gilmour sarebbero state carezzate tali atmosfere. Il suo setup del tempo era molto minimale (rispetto ai suoi standard più recenti), ma erano già presenti tutti quegli elementi essenziali che – pur complicandosi e raffinandosi nel tempo – avrebbero caratterizzato il suo rinominato tone from heaven e rappresentato un vero e proprio canone per la concezione stessa del suono elettrico degli anni a venire.

Il sound di Gilmour infatti, sostanzialmente, è stato costruito a partire da un semplice ma innovativo setup: una chitarra con basso output (spesso una Stratocaster), un amplificatore con un alto livello di headroom (ovvero la capacità di saturare e distorcere solo a livelli estremi di guadagno), un fuzz (o meglio, un Big Muff), un overdrive (spesso valvolare), e soprattutto uno o più delay per dilatare il suono e renderlo più presente e meno secco. Se oggi tutto ciò appare scontato è anche grazie all’apporto che Dave ha dato alla percezione stessa dello strumento (si deve ricordare come nessuna chitarra porti con sé echi o suoni così definiti a priori).

Negli anni Settanta infatti, per ciò che concerne la concezione stessa del suono, la tendenza era esattamente opposta a quella percorsa dal chitarrista dei Pink Floyd. Infatti, se la maggior parte dei chitarristi puntava a raggiungere elevati livelli di gain e distorsione spingendo al massimo i propri dispositivi, Gilmour preferiva costruire il suo suono “a monte”, scolpendolo prima dell’arrivo del segnale nell’amplificatore la cui potenza sarebbe stata sfruttata al massimo soltanto per amplificare – appunto – il suono da lui creato, non per distorcerlo, deformarlo o renderlo più fastidioso.

Quando la maggior parte del mondo rock si faceva abbagliare dalla potenza di un riff, dal suono saturo di un fuzz spinto al massimo, e da un uso del wah così aggressivo e casuale da snaturare completamente il suono della chitarra, David Gilmour aveva già compiuto la sua rivoluzione di cui i frutti sarebbero stati raccolti solo più avanti. Non si tratta infatti semplicemente di una questione di effettistica, ma della capacità di concepire il suono già nell’interiorità, prima che nelle dita, prima dell’esecuzione. Per capire cosa si stia intendendo qui, basterà ascoltare una canzone tratta da uno dei suoi lavori solisti, Red Sky at Night (2006), in cui il chitarrista inglese si cimenta nel sax risultando estremamente “gilmouriano” e dal sound del tutto simile a quello che ha saputo imprimere alle sue chitarre. Se Jeff Beck, altro protagonista di questa rubrica, amava ricordare come “l’oro sta nelle mani”, David Gilmour ha saputo mostrare in moltissime occasioni come questo “oro” sonoro possa avere radici ben meno tangibili.

E infatti, non ci sarebbe stato alcun elemento tangibile a giustificare l’improvviso successo planetario ottenuto dai Pink Floyd a partire dal 1973 con The Dark Side of the Moon. Il primo concept album della band porta con sé, ancora oggi, lo stesso alone di mistero che nascondeva i volti e le storie dei quattro di Cambridge all’alba degli anni Settanta. È stato il loro disco più venduto ma non il più bello, il primo concettualmente impegnato ma – su definizione dello stesso Waters – il più puerile, il primo in cui si cercava di comunicare qualcosa ma l’unico mancante di una dichiarazione esplicita, così nei testi come nella musica.

Se come ha ricordato più volte Nick Mason il successo di quell’opera nasconde il suo segreto nella “somma delle parti” è innegabile che uno degli “addendi” fondamentali sia stato rappresentato proprio della maturità chitarristica raggiunta da parte di Gilmour. Citare gli assolo di Money o di Time sarebbe riduttivo, piuttosto bisognerebbe rivolgere l’attenzione altrove, nella capacità di armonizzare, trovare il suono giusto, creare la perfetta dimensione sonora in grado di sposarsi con quella di Wright e con le idee di Waters.

Le perle di quel disco stanno in quegli esempi di minimalismo sublime che sono l’arpeggio di Us and Them o la sezione slide di lap steel di The Great Gig in the Sky, o nella capacità di immergere l’ascoltatore in un suono intimo ma allo stesso tempo alienato che vede il suo acume già nel La minore in apertura di Breathe.

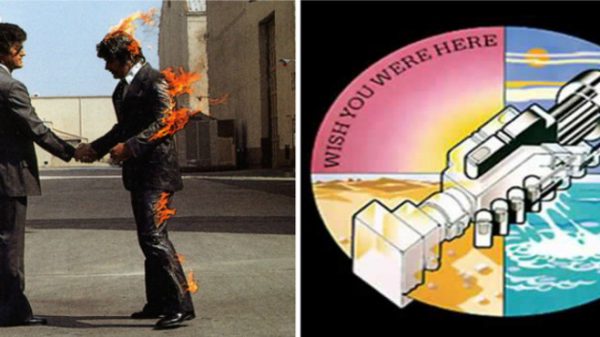

Di lì a poco Gilmour sarebbe stato consacrato all’olimpo della chitarra rock. Il disco del 1975, Wish You Were Here, è quello delle grandi conferme. Shine on You Crazy Diamondo Have a Cigarsono prove di un fraseggio limpido, lucido, brillante e ricco di personalità, con una cura sonora sempre maggiore e una capacità di creare quei tappeti sonori che nei dischi successivi avrebbero trovato larghissimo utilizzo. Il percorso evolutivo di Gilmour infatti avrebbe raggiunto i suoi massimi storici nel disco più bistrattato tra quelli degli anni Settanta della band britannica: Animals. Uniti ormai da un feeling apparentemente inossidabile – quando già le prime ruggini tra i due si palesavano da mesi – nel 1977 il connubio Waters-Gilmour riusciva ad esprimere una rabbia generazionale mai vista prima attraverso quel sound mai così sporco, volgare e penetrante, in grado di rendere un disco come Animals impregnato di quel vitalismo che sarebbe mancato alle composizioni successive della band. Tecnicamente questo è il disco in cui Gilmour mostra maggiormente i muscoli, e i bellissimi assolo di Dogsrisultano essere, ancora oggi, tra le prove migliori offerte dal chitarrista.

Come sempre accade, dopo aver raggiunto le vette più elevate della propria carriera, ci si avvicina verso il lento e inevitabile declino. A partire da The Wallinfatti, il chitarrismo di Gilmour avrebbe perso di quella esplosività che aveva mostrato nei dischi del 1975 e 1977, forse anche a causa del clima tetro e carico di tensione che pervadeva gli studi di registrazione di una band ormai in forte crisi di identità. Tuttavia, come sempre, David ha saputo incanalare nel suo suono i sentimenti da lui vissuti, continuando a regalare composizioni mirabili e senza dubbio mature. Le incisioni, come i concerti, che vanno dal 1979 al 1983 sono intrise di una tensione quasi elettrica, Gilmour predilige sonorità sempre più acide, abbandona il suono morbido del chorus per colorare con un ben più freddo e tagliente flanger (il celeberrimo Electric Mistress) le ritmiche e i suoi soli che, a loro volta, si fanno più cattivi, stridenti ma anche disperatamente poetici.

Capolavori come Hey You, Comfortably Numb, o The Fletcher Memorial Home riescono a emozionare come pochi altri, e il suono che li contraddistingue è il manifesto di un chitarrista meno interessato all’improvvisazione o alle divagazioni fine a sé stesse ma molto più concentrato sulle sensazioni, le emozioni e la composizione. Alcune delle sue trovate più interessanti, da lui più apprezzate – non a caso – sono quelle scaturite dall’uso intensivo del delay, in cui l’intera struttura del pezzo si costruiva su un gioco di ripetizioni a loop come accade in Run Like Hell e Another Brick in the Wall (part one).

A proposito di composizione, tra The Walle The Final Cut Gilmour avrebbe mostrato nel suo tiepido ma accettabile primo disco solista tutti i limiti con cui avrebbe dovuto fare i conti quando avrebbe deciso di prendere in mano la band, orfana anche di Rick Wright, dopo la dipartita di Roger Waters. Nick Mason del resto non era stato mai sfiorato dalle pretese di voler comporre, per questo nel 1986 fu chiamato Bob Ezrin (già produttore di The Wall) a supporto di A Momentary Lapse of Reason. Come Ezrin stesso ha ricordato in più occasioni, in studio regnava il caos e la disperazione, l’esercito di musicisti di primo livello chiamati per cercare di comporre qualcosa di degno si stava per schiantare verso l’evidenza di un disco rarefatto, privo di reali grandi spunti, in cui la chitarra stessa di Gilmour faticava a emergere. Tuttavia, a salvare Mason e Gilmour fu la scelta di portare i nuovi lavori in tour. Con spettacoli sempre più grandi e più multimediali, dopo aver imparato la lezione dai tour di The Wall di qualche anno prima, la band riuscì a tirare avanti fino al 1994.

Gilmour a questo punto aveva sviluppato perfettamente quel suo stile molto personale, lontano dalle lunghe divagazioni degli anni Settanta, ma ben strutturato sulla melodia stessa del pezzo e con quel fraseggio quasi cantato che avrebbe reso molto più efficiente il disco The Division Bell. Tracce come Coming Back to Lifeo la meravigliosa High Hopessarebbero rimaste negli annali come alcune delle più belle canzoni scritte dalla band britannica, proprio in virtù di una chitarra imponente, melodica e abbastanza brillante.

All’infuori dei Pink Floyd Dave ha saputo destreggiarsi con una certa disinvoltura, i tour mondiali del 2006 e 2015 a sostegno dei suoi ultimi due lavori solisti hanno riscosso un grandissimo successo, mostrando come a quell’impostazione sonora, consolidata negli anni Novanta, il pubblico fosse certamente affezionato. Tuttavia, alla luce delle sue ultime apparizioni dal vivo come il suo personale Live at Pompeii, si può avvertire l’evidente tentativo di volersi sottrarre alla dimensione Pink Floyd stessa dopo tutto questo tempo.

Gilmour, pur non volendo disfarsi del suo repertorio storico, cerca di percorrere altri lidi che però sembrano ormai troppo lontani per essere raggiunti con successo. Probabilmente il poco piacere verso la scrittura, un suono riconducibile inevitabilmente alla band “che fu”, o il peso di grandi capolavori del passato, relegano David in una posizione di subalternità rispetto al proprio passato. Forse perché questo continua ancora a scorrere nelle sue note e nella sua voce… come un fiume infinito destinato a resistere.

Ascolti consigliati

-The Dark Side Of The Moon

-Wish You Were Here

-Animals

-The Wall

-The Final Cut

-The DIvision Bell

-On an Island