E’ un fatto che le carriere soliste dei quattro Beatles, una volta sciolto il loro sodalizio, non siano minimamente comparabili rispetto a quella del gruppo, a classico esempio dell’unione che fa la forza.

Il loro è un caso lampante di come l’amicizia e la solidarietà per un verso, la rivalità e la competitività per l’altro, abbiano insieme dato corso ad una lievitante osmosi dei rispettivi talenti, moltiplicando all’estremo qualità ed efficacia della comune proposta musicale.

Nel 1971 era ancora troppo presto per sintetizzare tale concetto; la carriera solista dei quattro era agli inizi ed anche il successo di questo primo, inaspettatamente corpulento album di George Harrison (seguito l’anno dopo da un secondo disco triplo, stavolta dal vivo!) poteva far tranquillamente presagire (a torto) che pure gli anni settanta avrebbero avuto i quattro di Liverpool, chi più chi meno, fra i protagonisti assoluti.

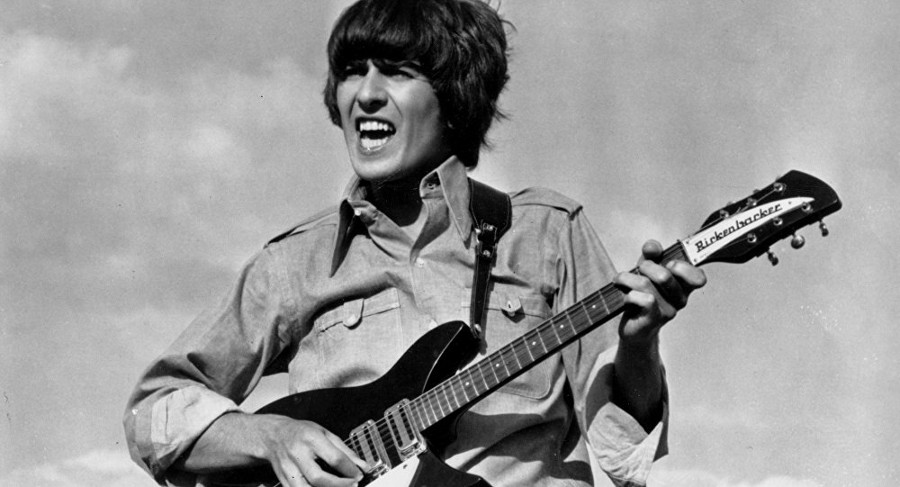

Harrison in particolare, in quel fatidico inizio di decade, era caricato a molla dalla presa di coscienza, umana religiosa e musicale, con la quale stava riuscendo a trarsi d’impiccio dai casini accumulati col gruppo. Gli insegnamenti orientali in particolare, vero linimento alla sua natura scorbutica ed introversa, stavano giovando così tanto a tutto il suo essere da fargli decisamente cambiare anche l’approccio al suo strumento, alla composizione ed al mondo musicale in generale.

Dai trascurabili suoi riempitivi inseriti nei primi lavori dei Beatles, gentili concessioni dei due boss amici suoi al comando delle operazioni, era passato, sin dal 1966, a suggestive, anche se didascaliche, contaminazioni con la musica indiana, per poi approdare finalmente, nel 1968 in occasione del “White Album”, alla prima sua grande canzone, perfettamente al livello delle migliori di quelle a firma Lennon/McCartney e cioè “While My Guitar Gently Weeps”. (leggi l’articolo)

Il successivo “Abbey Road” vedeva addirittura i tre compositori della formazione sullo stesso piano qualitativo, con i due contributi di George più che decisivi per elevare il livello dell’album.

Tempi di riscossa quindi, anche nel 1971, per il non più schivo e defilato George Harrison, che per fortuna non segue l’esempio dei suoi ex-colleghi e non tenta di sublimare il senso di abbandono per la fine dei Beatles infilando la propria amata, ma zero talentuosa moglie nelle sue cose musicali. Nel corso degli ultimi anni poi, grazie ai parecchi rifiuti di sue composizioni per i Beatles subite dagli arroganti John e Paul, gli si era accumulato un bel po’ di materiale di qualità ed era venuto il momento di farlo uscire fuori.

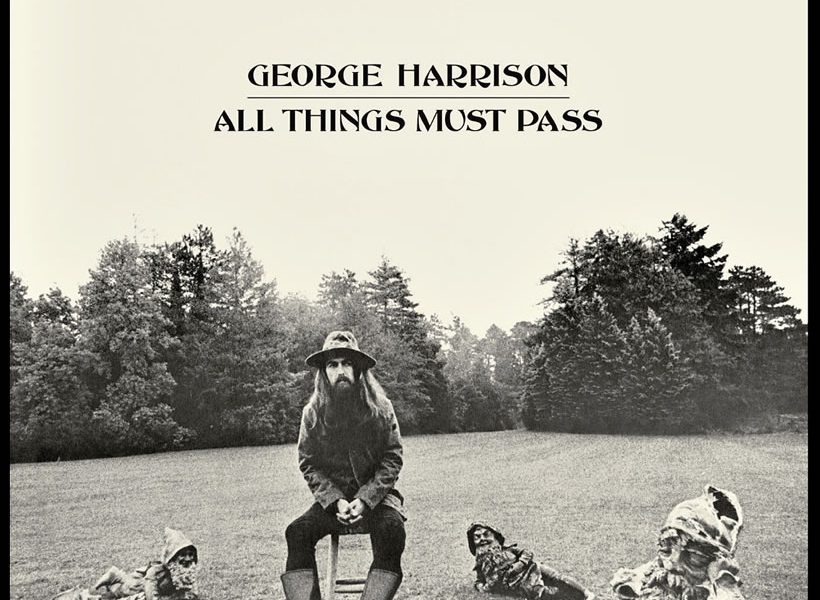

“All Things Must Pass” raccoglie appunto gli sforzi e le idee migliori di Harrison dell’ultimo periodo ma non solo, giacché buona parte delle composizioni risale ai tempi dei Beatles. Per questa ragione è un disco abbondante, in realtà un doppio LP, poi diventato triplo grazie all’aggiunta di un pleonastico collage di improvvisazioni in studio, assai piatte e poco interessanti, con la banda di amici riunita da George che caracolla a ruota libera sui soliti striminziti cambi di accordo blues: una coda tediosa e pressoché inutile.

Prima di essa, comunque, vi è una collezione di ben diciotto canzoni (diciannove nella ristampa su due CD del 2001, più quattro versioni alternative) corposa, suggestiva e personale: il chitarrista Harrison di quegli anni ha ormai smesso di scimmiottare il suo mito Al Perkins in assoli countryeggianti e scolastici, ha trovato il suo suono e la sua attrezzatura: Fender Stratocaster passata attraverso l’amplificatore Leslie dell’organo. Gli è poi sgorgato dal profondo un suo stile del tutto personale molto “cantato” e zuccheroso, specie alla slide guitar, tanto da essergli invidiato anche dal suo amicone Eric Clapton. George con quest’album si guadagna il rispetto di tutti, dei musicisti e dei compratori di dischi, attratti dall’inedita, “indiana” dolcezza delle atmosfere, ora gioiose ed ora malinconiche, che permeano l’album.

Il capolavoro della raccolta si intitola “Isn’t It A Pity”, un lungo mantra agrodolce sulla fine dei Beatles, giocato interamente sul susseguirsi ancestrale di tre soli accordi il secondo dei quali, una “diminuita” di iperatmosferica efficacia, è capace da solo di rendere tutti indispensabili gli oltre sette minuti di questa nenia dolente e fatalistica. L’indimenticabile melodia, sospesa e circolare, vagola dolciastra e mite sull’imperioso tappeto delle dodici corde e del pianoforte, strumenti sottoposti insieme a tutti gli altri allo speciale trattamento “Wall Of Sound” (in pratica, riverberazioni all’estremo) del produttore Phil Spector, molto in voga in quegli anni. Passò di moda alla svelta questo sciabordio infinito di suoni, ma risentito oggi a distanza di tanti anni aggiunge un sapore d’epoca estremamente affascinante.

Il singolo trainante “My Sweet Lord” è invece l’assoluto momento celebre in scaletta. Qui la slide di Harrison è al suo massimo potenziale, altissima nel missaggio, senza paura. Le vicende di plagio che hanno compromesso la memoria storica di questo brano sono, benché provate e giustificate, poco incidenti sul giudizio generale su di esso: resta un grandioso esempio di canzone universale, una preghiera pop semplicissima e squisita. Quanti avranno pensato a suo tempo che il “Lord” del titolo e del testo fosse il Dio cristiano? Niente di tutto questo invece, Harrison era in realtà, e lo sarà per tutta la sua vita, in tutt’altre culture e filosofie affaccendato.

Altre bellissime cose in giro per l’album si intitolano “Wah wah” (non il pedale per chitarra, ma il continuo cicaleggiare di avvocati, impresari e amministratori alle riunioni della società Apple, a cui Harrison era costretto ad assistere in qualità di socio di maggioranza: grande!), “Beware Of Darkness” e soprattutto il brano che dà il titolo a tutta l’opera, altra filosofica e induistica riflessione sulla grande avventura dei Beatles ormai alle spalle, pregna di un rimpianto composto e fatalistico.

Questo disco simboleggia dunque il periodo d’oro del chitarrista dei Beatles, entrato in forma, per così dire, proprio mentre la formazione a cui apparteneva si era sfaldata. O forse proprio per quello: in quell’anno magico trovò persino l’energia per regalare al suo amico ed ex-compagno Ringo Starr l’unica canzone decente del suo repertorio, ”It Don’t Come Easy”, grande e piacevole successo pop. La firma era di Starkey, la canzone era tutta del generoso Harrison. Altri tempi.

(fonte: link)