Ogni vino ha la sua annata buona, quella indimenticabile. Così come ogni arte. Nel 1922 James Joyce scrisse il suo capolavoro, l’Ulisse, e contemporaneamente T.S. Elliot sfornava La terra desolata.

In un solo anno due opere definirono i cardini stilistici del modernismo letterario mondiale

E che dire del 1948 cinematografico? La terra trema di Visconti, Germania anno zero di Rossellini, Ladri di biciclette di De Sica. Tutti nell’arco di 365 giorni. Qualcuno potrà ribattere che anche il 1994 ha regalato pietre miliari, su tutti Pulp Fiction, Forrest Gump e Le ali della libertà. E anche per quanto riguarda la musica il dibattito si infervora. Scegliere comporta sempre impopolarità. Fra il 1967 dei Beatles e dei Cream, il 1991 dei Nirvana e Bloody Valentine, il 2001 di Radiohead e Strokes, abbiamo optato per il 1979.

Shakedown 1979 cantava Billy Corgan e noi, seguendo il suo consiglio, torneremo a quell’anno che ha simbolicamente rotto col passato e lanciato verso il futuro, ponendo fine a miti, portando il punk alla sua massima espressione e allo stesso tempo alla sua disfatta, rilanciando idee nuove e fusioni fin lì inimmaginabili.

Innanzitutto dobbiamo parlare di due grandi ritorni: Neil Young e i Pink Floyd. Rust Never Sleeps è considerato fra i migliori album del musicista canadese, disco che ci ha regalato uno dei suoi cavalli di battaglia

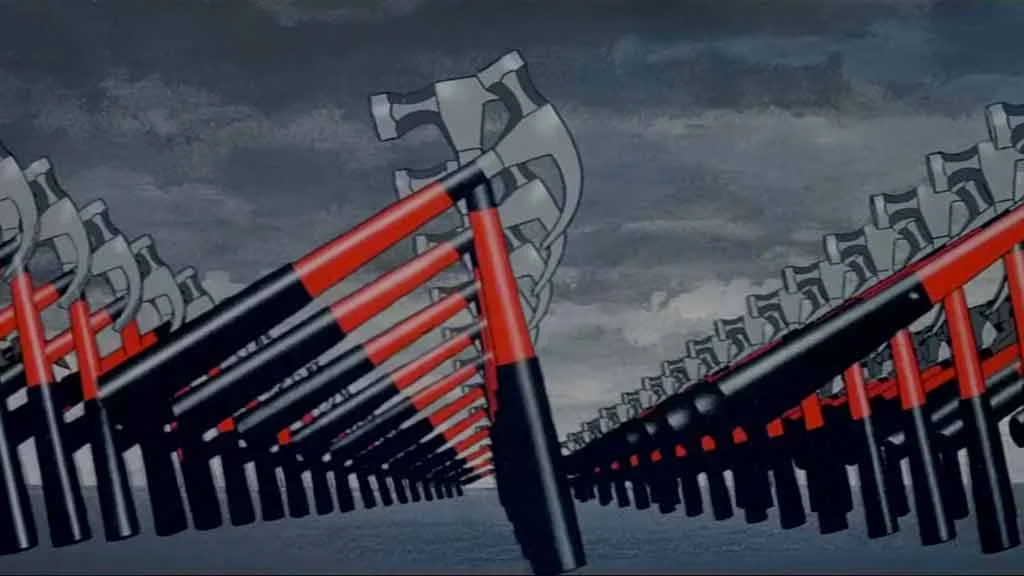

My my hey hey, tristemente famosa per la frase “è meglio bruciare che spegnersi lentamente”, citata da Kurt Cobain nella sua lettera prima di suicidarsi. Per i Floyd, invece, il 1979 è stato il canto del cigno, l’ultimo capolavoro: The Wall. Dopo la dipartita di Barrett, il timone del gruppo fu condiviso fra Waters e Gilmour, ma il dispotico bassista lentamente si impossessò del giocattolo, infondendo la sua nevrosi e le sue follie in ogni nota di The Wall. Una violenza psicologica che in seguito porterà alla lenta distruzione del gruppo.

Il 1979 vide manifestarsi nel panorama italiano il personaggio che nel bene enel male ne avrebbe condizionato l’immaginario pop/rock delle decadi successive

Vasco Rossi (non dimenticando né la pietra miliare seminata da Franco Battiato con L’era del cinghiale bianco né il capolavoro omonimo di Lucio Dalla). In quei giorni, infatti, si scopriva Albachiara di Vasco Rossi, la prima tappa verso la noterietà del rocker di Zocca, dopo la colpevole negligenza del pubblico nei confronti di Ma che cosa vuoi che sia un canzone, disco di grande poeticità. Nel panorama internazionale, invece, Angus Young e soci con l’uscita di Highway to Hell fecero il passo definitivo verso il successo mondiale: già famosi in Australia e in America con Let there Be Rock, fu solo svoltando per l’autostrada verso l’inferno che gli Ac/dc fecero, finalmente, sfracelli anche in Europa.

Finora però abbiamo nominato gruppi ed artisti che, pur avendo scritto capolavori, ancora si legavano ad un’idea di musica precedente, essenzialmente connessa agli anni ’60 o ai primi ’70. Le vere bombe del ’79 furono altre: la sofisticata sporcizia dei Clash e il cupo autolesionismo dei Joy Division.

Immersi nell’oceano punk, che vedeva nei Sex Pistols e nei Ramones la pura energia grezza, i Clash riuscirono ad aggiungere un gusto musicale più sofisticato, dei testi più ricercati, ma senza rinunciare alla protesta dei Pistols

London Calling è un disco indimenticabile in ogni suo aspetto, fin dalla copertina, forse la più bella di sempre: Paul Simon che distrugge un basso. La foto cattura la rabbia del punk e la sua contemporanea distruzione, il superamento di musica atrofizzata per i lidi della “nuova onda”. Le canzoni si susseguono senza alcuna caduta di stile, dalla title track fino alla diciannovesima (!) Train in vain. Diciannove pezzi mozzafiato, fusioni di punk, rock’n’roll e ska che spingono i Clash sopra vette impensabili fino a qualche anno prima per il gruppo di Strammer. Nonostante alcuni testi rispecchino un’inquietudine di fondo (ad esempio Spanish bomb o London Calling stessa), le sonorità sono allegre, festaiole e trascinanti, l’esatto opposto del disagio esistenziale dei Joy Division.

Unkown Pleasures, come si può capire già dal titolo, è un inno alla sofferenza e non poteva essere diversamente. Da un gruppo che prende il nome dai campi di concentramento nazisti e che farà del suo inno Love will tear us apart ovvero “l’amore ci farà a pezzi”, non potevamo aspettarci la gioia sfrenata, e così è nell’album di debutto. I’ve got the spirit, but lose the feeling, canta Ian Curtis con la sua voce profonda, in grado di incutere una malinconia cosmica come pochi altri; la musica sfonda il muro del punk, portando l’ascoltatore nella desolazione e nella glacialità di un gothic rock smussato da tracce di synthrock. Un crossover che ha come unico fine risaltare il male di vivere di Ian Curtis, morto suicida nel 1980.

Ma il 1979 è stato tanto altro

la nascita del rap (o quanto meno il primo grande brano rap, Rapper’s Delight degli Sugar Hill Gang); Off the Wall di Michael Jackson, Regatta de blanc dei Police, Metal Box dei Public Image Ltd, ma anche il triste passaggio dei Kiss alla disco (vi dice nienteI was made for loving you?). Il 1979 musicale è stato tutto questo, un anno di sperimentazione e costruzione per nuovi orizzonti, senza perdere di vista quello che era stata la musica precedente.Un anno di passaggio, fine dell’albore degli anni ’70, vigilia di quella che forse è stata la decade più trash e quindi (giustamente?) maltrattata, gli anni ’80. Ma non è questo il momento di parlare di altre annate. Lasciamo la gloria al 1979. Cool kids never have the time.