Esistono vari modi per raccontare un’epoca a chi non l’ha vissuta. Nelle scuole e nelle università la Storia si studia principalmente sui libri. Si apprendono fatti e si analizzano dati, qualche volta si scivola nel nozionismo.

Quasi mai riusciamo ad immedesimarci nei personaggi e penetrare il loro quotidiano. Oggi vorremmo far vivere, a chi non era ancora nato e a chi non c’era, le sensazioni di uno studente-tipo nell’inverno del 1977. Fare luce su come si studiava sul finire degli anni Settanta, una stagione caratterizzata dalle chitarre in spalla e dalle tante, troppe, P38. Storie di partecipazione, di vicinanza, di folle in festa, di situazioni improponibili in questi giorni pandemici.

Vi porteremo dentro la canzone che in questi giorni sta festeggiando i suoi primi quarantacinque anni. Stiamo parlando di Una storia disonesta, la canzone di Stefano Rosso che nel gennaio del 1977 furoreggiava nelle Radio Libere.

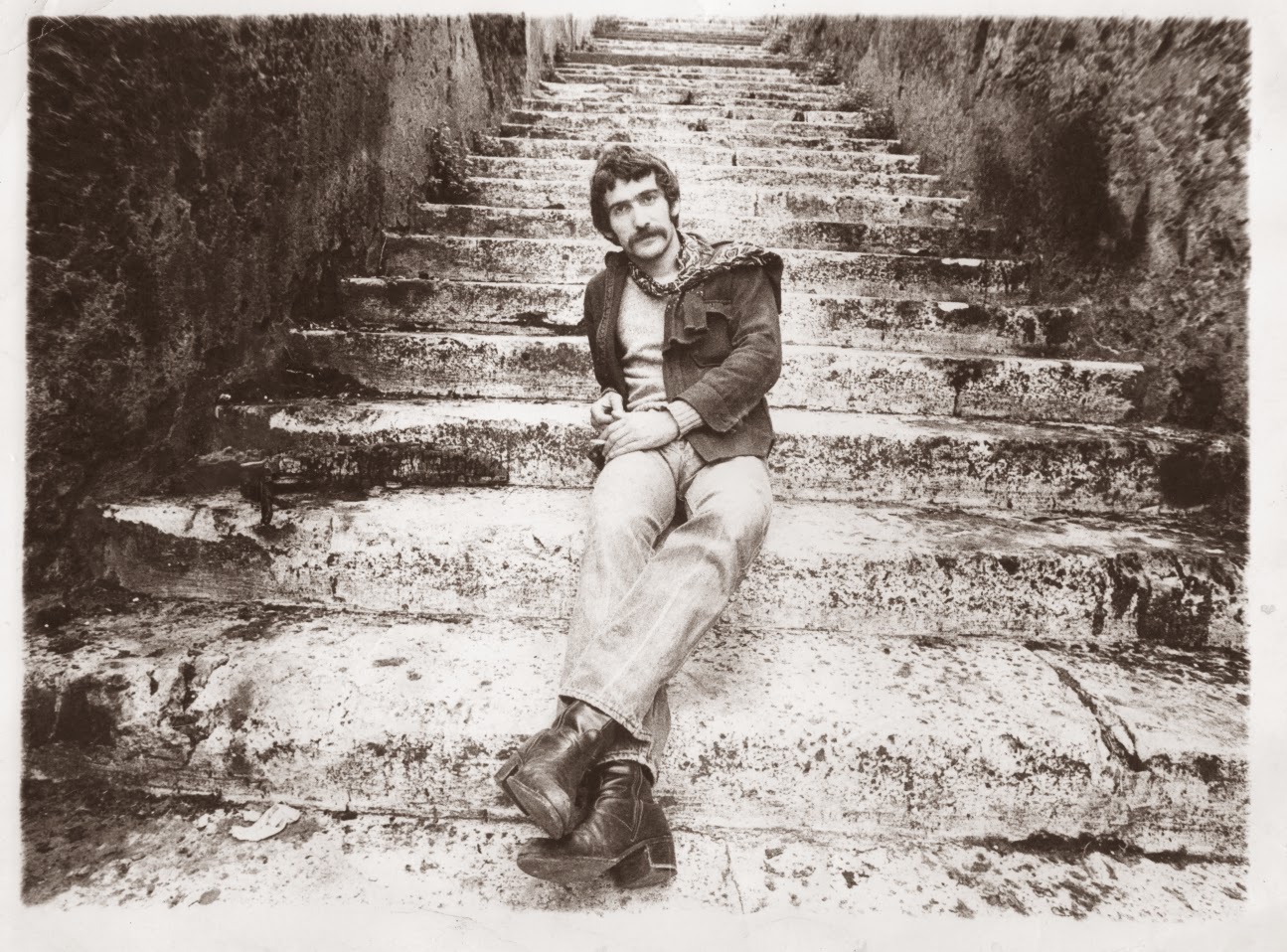

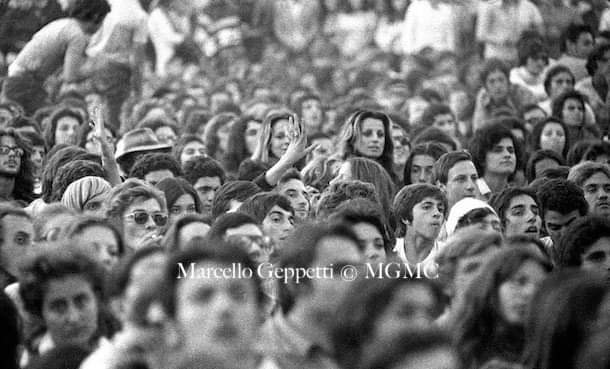

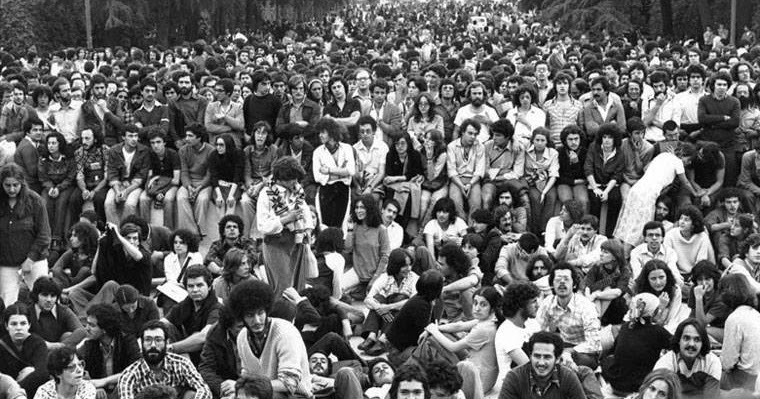

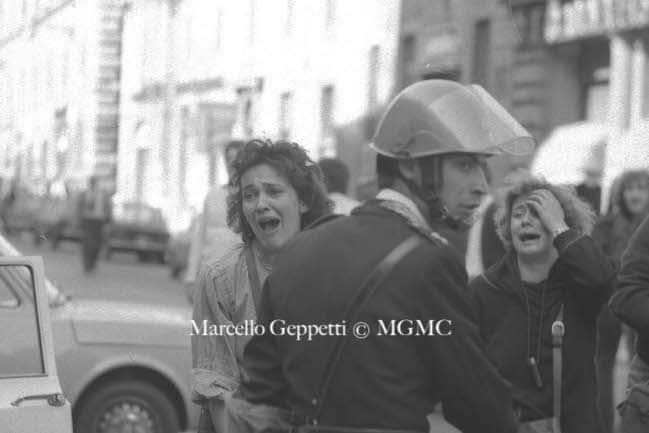

Vi mostreremo immagini che vi faranno sentire immersi nel cuore di una manifestazione studentesca: proverete empatia per quei volti, vorrete conoscere le loro storie, e apprezzerete ancora di più il brano che forse, più di qualsiasi altra canzone italiana, ha saputo cogliere l’attualità del presente nell’attimo esatto in cui si faceva Storia. Dobbiamo necessariamente partire raccontandovi qualcosa del suo autore. E non è facile, trattandosi di Stefano Rosso: si corre infatti il rischio di non riuscire a separare il falso dal vero. Le leggende erano numerose quand’era in vita, figuriamoci dopo la sua morte. Classe 1948, nasce, cresce e si forma artisticamente nella Roma popolana di Trastevere.

Stefano Rosso, pseudonimo di Stefano Rossi, inizia a suonare insieme al fratello formando il duo Remo e Romolo. Incidono il primo 45 giri nel 1969: i fratelli Rossi lo pubblicano sotto il nome di Arca di Noè. Stefano Rosso inizia ad esibirsi come solista, si fa apprezzare come compositore e nel 1974 scrive due canzoni: C’è un vecchio bar nella mia città e Valentina, convenientemente cedute a Claudio Baglioni che le esegue nel programma televisivo Ritratto di un giovane qualsiasi del 1974.

Nei mesi successivi Claudio Baglioni intende sdebitarsi con l’amico e lo presenta ai manager della sua casa discografica. La RCA è il massimo che possa desiderare un esordiente: gli accordano un contratto per tre album affiancandogli l’esperto Antonio Coggio come produttore. Pubblica un nuovo 45 giri dal nome Letto 26, un emozionante omaggio alla sua infanzia nel quale rievoca i suoi trascorsi nella casa natia di Via della Scala. Si firma ancora con il suo nome vero, Rossi, non Rosso. Siamo nel giugno del 1976 e per quanto riguarda Stefano Rosso per il momento possiamo fermarci qui.

1977: la stagione delle lotte studentesche

Come non si vedeva dal 1968, gli studenti tornano a manifestare. Percorrono i viali delle città formando cortei dalla lunghezza chilometrica. Manifestano per il diritto allo studio, per i diritti civili e per quelli femminili. Ci troviamo nella fase più esplosiva degli anni di piombo, nella quale a manifestare non sono più soltanto i leader dei partiti o i sindacalisti con anni di lotta alle spalle.

Sono ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni ricchi di ideali e carichi di sogni. Stefano Rosso è un artista sensibile. Il fatto che viva a Roma gli consente di fruire di un osservatorio privilegiato rispetto a quanto sta accadendo. Come molti altri suoi colleghi in orbita RCA, introietta questi sentimenti e li porta in sala d’incisione.

L’origine delle proteste

Dovete sapere che qualche settimana prima, Franco Maria Malfatti, il ministro della Pubblica Istruzione, ha emanato una circolare che limita la possibilità di ripetere gli esami subito dopo una bocciatura, che decreta un forte incremento delle tasse; ne sarebbero penalizzati soprattutto gli studenti fuoricorso.

Inoltre, viene reintrodotto il numero chiuso: questo ulteriore elemento viene ritenuto discriminatorio. Insomma, gli studenti non la prendono bene. A Palermo occupano la facoltà di Lettere e a fine gennaio interrompono le attività didattiche anche gli atenei di Torino, Cagliari, Sassari e Salerno. Milano, Padova, Firenze e Pisa ospitano le prime manifestazioni e vedono sfilare i primi lunghi cortei. A Bologna gli universitari danno luogo a iniziative di autoriduzione dei consumi, ritrovandosi tutte le sere in piazza Verdi. Si formano lunghi cortei, con decine di migliaia di studenti che sfilano per le vie della città fino a notte fonda. Sono momenti festosi dove la partecipazione popolare è la vera protagonista.

Da Bologna a Roma

Dopo le manifestazioni pacifiche di Bologna, a Roma la situazione è esplosiva. Quasi giornalmente, gruppi di neofascisti attaccano gli studenti, con bastoni, spranghe e armi da fuoco. Il 2 febbraio una squadra di estrema destra entra nell’Università La Sapienza di Roma e aggredisce un’assemblea studentesca. Vistosi respinti dalla compattezza degli studenti, esplodono alcuni colpi di pistola.

Guido Bellachioma, uno studente romano, viene gravemente ferito alla testa. L’indomani, dopo un’assemblea d’ateneo, si decide la risposta da dare ai neofascisti: un corteo muoverà dall’università in modo pacifico ma scortato da un servizio di autodifesa, per garantire l’incolumità dei manifestanti. Inevitabilmente, anche tra gli studenti ci sono gruppi meno inclini al porgere l’altra guancia. Un gruppo si stacca dal corteo per andare ad attaccare la sede del Msi da cui erano partiti gli aggressori il giorno prima.

Improvvisamente, vengono attaccati da uomini scesi da una Fiat 127. Sono poliziotti in borghese. Ne nasce una sparatoria, tra i poliziotti e il servizio di difesa autogestita: restano feriti gravemente due manifestanti e un poliziotto. Ne segue una nuova manifestazione, ancora più grande e partecipata: 30.000 persone che sfilano per Roma mostrandosi molto più agguerrite.

Mai dire PCI

Gli studenti aspettano il sostegno da parte del PCI. Il Partito Comunista è il più grande partito d’opposizione e forse, anche a causa di questo, si comporta come se non lo fosse. Fatto sta che Ugo Pecchioli, dirigente del PCI, incolpa dei disordini anche il movimento degli studenti, chiedendo alla polizia di chiudere le sedi dei collettivi.

Sarà il PCI stesso a dare l’esempio, facendo chiudere i movimenti studenteschi attraverso l’intervento di qualche solerte dirigente locale: un errore di strategia che sta per sfociare in qualcosa di clamoroso. Per riprendere il controllo dell’università i dirigenti del PCI vogliono farsi aiutare dall’alleato di sempre: il sindacato della CGIL, che arringherà gli studenti riottosi coinvolgendoli in una solenne iniziativa sindacale alla presenza di Luciano Lama, il segretario generale.

Sono le 9 del mattino di mercoledì 16 febbraio 1977

Un’assemblea numerosissima del movimento all’università di Roma discute come accogliere Luciano Lama: farlo parlare, fischiarlo o respingerlo? L’assemblea decide di presenziare al comizio, subissare di fischi il relatore ma evitando ogni scontro fisico. Si ritiene sia la soluzione che metterà d’accordo tutti.

Quello che si materializza all’alba del 17 febbraio è un brutto spettacolo

già dall’alba alcuni membri del PCI iniziano a cancellare le scritte disegnate sui muri dagli studenti nelle settimane precedenti. Fanno entrare un camion, che verrà usato come palco. Viene posizionato davanti alla statua della Minerva, l’ombelico dell’ateneo romano, circondato da un servizio d’ordine di oltre cento elementi. Sul camion sono stati caricati vari bastoni e svariati estintori ma ancora nessuno lo sa.

Guerriglia urbana

Davanti all’Aula Magna, a qualche metro di distanza, assistono gli studenti e i lavoratori dell’università. Le due parti sono separate da una flebile linea di distanziamento, tenuta in piedi dal servizio d’ordine del movimento studentesco. Si cerca in tutti i modi di evitare il contatto col servizio d’ordine del sindacato. Non mancano alla manifestazione gli Indiani metropolitani, l’ala più estrema e variopinta del movimento – non necessariamente violenta – che verrà anche evocata da molti cantautori romani.

Gli uomini del servizio d’ordine del sindacato impugnano gli estintori e si lanciano contro quelli del servizio d’ordine del movimento. Il cordone di sicurezza è sopraffatto e gli indiani metropolitani, dissotterrata l’ascia di guerra, si lanciano alla controffensiva. Ne nasce un parapiglia, sembra una rissa alla Bud Spencer e Terence Hill ma non c’è niente da ridere. Il movimento incalza il servizio d’ordine sindacale che è costretto ad arretrare. Le immagini Rai ci raccontano la fuga di Luciano Lama dall’Università, il segretario generale della CGIL costretto ad abbandonare il palco.

La spaccatura nella società italiana

La società è spaccata. Non si tratta solo due fazioni, le divisioni sembrano molto di più. Sale la preoccupazione per quel che sembra un tutti contro tutti. Certo, se si dovesse misurare l’indice di preoccupazione nazionale guardando alla classifica dell’hit parade, tale angoscia si direbbe ingiustificata.

Al 1° posto della classifica dei 45 giri più venduti c’è Sei forte papà di Gianni Morandi seguita da Johnny Bassotto di Lino Toffolo. Cantanti molto più disimpegnati, anch’essi sotto contratto dalla RCA. Agli antipodi da quel genere musicale, Stefano Rosso furoreggia nelle Radio Libere con Una Storia Disonesta.

Una canzone perfettamente incastonata nel contesto e nella violenza e degli anni di piombo. La fotografia della situazione reale, uno specchio che riflette il vero volto del sentimento nazionale al di là delle dichiarazioni di facciata. Rileggendo il testo di Una Storia Disonesta, si può avere l’idea della conoscenza profonda e della capacità di analisi politica del suo autore. Stefano Rosso è molto meno conosciuto rispetto a mostri sacri della canzone italiana quali Fabrizio De André e Francesco Guccini . Ne possiede la medesima capacità di osservazione e le stesse competenze sociologiche.

Il Rossi sociologo

Certamente non anarchico e sicuramente schierato, riesce a mantenere una visione distaccata resistendo alla tentazione di colpire bersagli facili. Preferisce la strada più difficile: mettere in discussione la sua stessa area di provenienza. Non assomiglia a nessun altro cantante impegnato. Non a Pierangelo Bertoli, uno che attacca l’arroganza del potere, sia laico che religioso. Ne al principesco (e teorico) Francesco De Gregori. Nemmeno ad Antonello Venditti, al quale – per quanto impegnato fosse – difetta sia l’analisi che l’elmetto.

Le rime di Una Storia Disonesta scorrono leggiadre su una chitarra pizzicata come in uno stornello romanesco, sovrapposta nel ritornello ad un mandolino impertinente cui si aggiunge, sul finire della canzone, anche un violino dissacrante. Dal pakistano nero alla ragazza giusta che ci sta, dipinge situazioni in cui avremmo potuto esserci. In compagnia di amici e di qualche fricchettone: con lo spinello, certamente, magari a discutere di Hashish legalizzato e dei problemi dello Stato.

La canzone per Giordana Masi

Stefano Rosso ha saputo cogliere i momenti topici della nostra storia recente, quella che ci riporta agli anni di piombo ma anche alle grandi speranze sognate da molti. Senza fare nomi e cognomi, ma utilizzando l’ironia salvifica che lo ha contraddistinto. Solo in un caso fece un’eccezione: quando raccontò la storia di Giorgiana Masi, divenuta famosa suo malgrado, simbolo perfetto di una storia imperfetta come solo una guerra civile può essere.

Giorgiana Masi è una studentessa. Il 12 maggio 1977 sta manifestando a Roma insieme al suo fidanzato. Si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, quando scoppiano gli scontri tra dimostranti e forze dell’ordine. Alla manifestazione del Partito Radicale, che doveva essere pacifica, si infiltrano membri della sinistra extraparlamentare violenta. Ci sono anche forze di Polizia e uomini dei Carabinieri, in borghese. Questo aumenterà le congetture e le polemiche.

Verso le 20, in piazza Giuseppe Gioachino Belli, un proiettile calibro 22 uccide per sempre i sogni di Giorgiana. La fotografia seguente è un documento eccezionale: due ragazze sono uscite sane e salve dal corteo ormai dissolto. Sono sconvolte. Anche a noi sembra di poter udire il rumore degli spari e delle sirene, ci pare di respirare l’angoscia che vola nell’aria e che attanaglia le due ragazze e l’agente di Polizia.

Da quel giorno, ogni 12 maggio, nella centrale piazza Sonnino, a poche centinaia di metri dalla casa di Stefano Rosso in Via della Scala, si tiene la commemorazione di Giorgiana Masi. Stefano Rosso le dedicò Bologna ’77, inserita nel suo album successivo. Uno dei pochissimi brani cantati sottovoce, nei quali l’ironia è messa da parte e dove la malinconia non è attenuata nemmeno da quell’erre moscia che contribuiva a rendere le canzoni di Stefano Rosso ancora più sarcastiche e spassose.

Se si volesse individuare un cantautore dotato dello stesso genio sensibile di Stefano Rosso, la scelta non potrebbe che cadere su Rino Gaetano. Apparentemente distaccati, talvolta addirittura onirici, sapevano cogliere la vera essenza delle cose, scrivendo canzoni che ancora oggi sono una boccata di felicità in grado di raccontare l’Italia del secondo Novecento meglio di un libro di storia.