Nella storia del rock ci sono dischi che sono semplicemente perfetti; lavori che propongono una lista di canzoni entrate nel canone del genere. Transformer di Lou Reed ne è un esempio emblematico.

Eppure, quando l’8 novembre del 1972 Transformer fa capolino negli scaffali dei negozi, la carriera di Lou Reed è già in fase discendente. Lou, infatti, è stato protagonista di una rivoluzione musicale senza precedenti, ma passata quasi inosservata, quella dei Velvet Underground. Brian Eno, in una famosa dichiarazione, sosteneva che pochi avevano comprato i dischi dei Velvet Underground, ma che quei pochi avessero tutti formato una band.

Questo per dire dell’incredibile influenza della band di New York, forse la più importante del rock americano. Molto attenti alla rivoluzione nera dei Velvet, erano stati sicuramente gli alfieri del glam rock, movimento che sorge all’inizio degli anni Settanta in Gran Bretagna. Dopo le battaglie pacifiste della Summer of Love, il sogno di pace, amore e libertà degli hippie è già logoro. Il Vietnam e una società sempre più competitiva e violenta fanno capire che gli ideali del Sessantotto – pur avendo portato grandi cambiamenti – sono destinati a soccombere.

Molte delle nuove leve del rock preferiscono il divertimento sfrenato, l’appagamento immediato dei desideri. Il glam rappresenta la risposta musicale: sesso, eccessi di ogni natura, immagine ambigua. Ma anche approccio tecnico più informale e melodie immediate che strizzano l’occhio al pubblico di bocca buona. Anche il glam ha però i suoi fuoriclasse, dediti alla causa per convinzione o, più spesso, per calcolo commerciale.

Al fianco di Marc Bolan e dei suoi T. Rex, forse i veri fondatori del genere, arriva il genio multiforme di David Bowie, il raffinato estetismo dei Roxy Music e il rock più grezzo e popolare di Gary Glitter, Sweet e Slade. In questa situazione di fermento artistico, Lou Reed è in piena crisi. La fuoriuscita dai Velvet Underground e un debutto solista, intitolato semplicemente Lou Reed, all’insegna di un folk che non convince né critica né pubblico, lo hanno gettato nella depressione.

La RCA gli dà un’altra possibilità, ponendo come condizione che a produrre il disco sia David Bowie, nuovo Re Mida del pop. Bowie è il più sincero degli ammiratori del genio di Lou Reed; ritiene che il newyorkese sia il nume tutelare di un certo rock ambiguo e dannato, lo stesso a cui il futuro Duca Bianco si è consacrato con scelte e modi ancora più teatrali.

“Lou accettò la mia collaborazione come produttore, era così generoso, ne ero sconvolto. Avevo tante idee ma ero intimidito dal lavoro che aveva fatto. Anche se fra noi c’erano pochi anni di differenza, Lou aveva un tale bagaglio di esperienza!”

David Bowie

Lou Reed è a sua volta entusiasta di trovare tanta ammirazione e un ambiente nuovo, quello di Londra e del glam, che lo accoglie a braccia aperte. Del resto, il glam è incentrato quasi del tutto sull’immagine, se non sull’apparenza, sull’ambiguità e sugli eccessi. Non sono forse le caratteristiche su cui si basava la Factory di Andy Warhol? Non è la stessa estetica pop e camp alla base dell’opera del fautore dei quindici minuti di celebrità?

E allora, ecco Lou Reed tuffarsi nell’avventura glam senza remore. Ne uscirà Transformer, disco dal titolo paradigmatico in più sensi, uno dei grandi capolavori del rock e lavoro che tuttora rappresenta simbolicamente il grande musicista di New York. Reed tornerà presto sui suoi passi con l’intimista e cupo Berlin, ottenendo dal glam rock forse di più di quello che darà.

“Lou ha portato il rock nell’avanguardia. Ha creato l’ambiente nel quale inserire la nostra visione più teatrale. Ci ha dato la strada e i paesaggi e noi li abbiamo popolati. Lou Reed ha creato lo Zeitgeist verbale e musicale.”

David Bowie

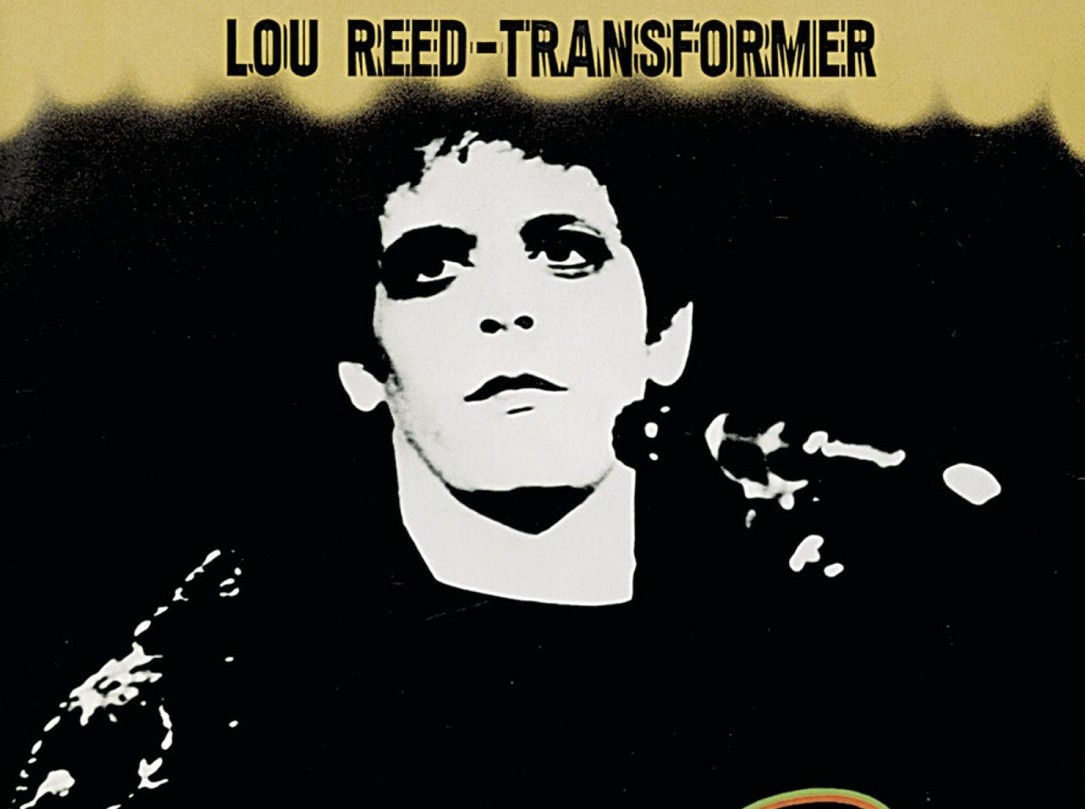

Il progetto di Transformer, prima ancora che su vinile, prende forma nella trasformazione del look di Lou. Trucco giapponese improntato al pallore, occhi bistrati e unghie laccate di nero, tuta degna di Diabolik. È così che, in un’iconica foto effetto fumetto, Lou Reed appare nella copertina di Transformer. Una sorta di Fantasma del Rock che strizza l’occhio all’immaginario gotico.

Musicalmente, però, non c’è nulla di ectoplasmatico, ma anzi una squadra solidissima che ricrea in un certo senso l’ambiente dei Velvet Underground. David Bowie è ancor prima che produttore una sorta di motivatore, un mental-coach e amico che sostiene Reed, prendendo un po’ il ruolo che era stato di Warhol. Mick Ronson, il geniale e sempre sottovalutato musicista dietro a tante invenzioni di Bowie, è il sostegno concreto a livello musicale. Meno estroso di John Cale, magari, ma centratissimo nelle idee che danno vita al disco.

La formazione messa assieme per Transformer è altrettanto valida. Ci sono Bowie ai cori e Ronson con la sua chitarra ispirata, ma anche al piano e al flauto; ci sono però pure Herbie Flowers, al basso – sua la mitica linea di Walk on the Wild Side – contrabasso e tuba; c’è Klaus Voormann, nome noto agli appassionati dei Beatles, bassista per John Lennon e la sua Plastic Ono Band; e c’è il sassofono di Ronnie Ross.

Soprattutto, però, in Transformer ci sono le canzoni di Lou Reed; un pugno – undici – irripetibile di brani scritti in stato di grazia. Pezzi che, in tempi dove tutto ciò non è per nulla scontato, danno voce a travestiti, gay, tossici e tutta un’umanità ai margini che all’epoca voce non ne ha. Sempre senza l’ombra del giudizio, come solo un’anima dannata che ha condiviso le stesse pene può riuscire a fare.

“Lou Reed è il tipo che ha dato dignità, poesia e rock’n’roll all’eroina, allo speed, all’omosessualità, al sadomasochismo, all’omicidio, alla misoginia, all’inettitudine e al suicidio.”

Lester Bangs

Transformer si apre con Vicious, brano di puro e semplice rock’n’roll destinato alla leggenda. Tre semplici accordi, reiterati per quasi tutto il brano, un arrangiamento scarno che verrà copiato per decenni (i Parquet Courts vi dicono qualcosa?) e una voce ambiguamente in primo piano. Pochi ingredienti, ma tutti perfettamente incasellati al posto giusto.

Il testo gira intorno a una personalità viziosa e pare fosse stato suggerito a Reed proprio dal mentore Warhol. Mick Ronson spara tra un accordo e l’altro una celebre mitragliata di chitarra elettrica e si ritaglia un breve e frenetico assolo. Tre minuti di pura perfezione rock’n’roll.

Andy’s Chest, scritta ai tempi dei Velvet Underground, è ancora dedicata a Warhol. La voce di Reed è, come per tutto il disco, in primissimo piano, con un effetto straniante. Profonda ma ambigua, decisa ma sempre sul punto di rompersi: le parti vocali di Lou in Transformer sono uno dei più meravigliosi ossimori della storia del rock. Andy’s Chest ha un andamento che ricorda Walk on the Wild Side, coi coretti à la Beach Boys di Bowie e un tocco di country. Un mix scombinato che dà vita a un vero gioiello.

In un crescendo iniziale che ha pochi rivali, arriva Perfect Day, forse la più bella canzone scritta da Lou Reed e una delle migliori ballate della storia. Un lento sostenuto dal pianoforte di Mick Ronson, un irresistibile crescendo che sfocia negli archi, sempre arrangiati dal grande Mick. La prestazione vocale di Reed è qui da brividi: bisogna non avere un cuore per restare insensibili alla voce di Lou.

Nel ritornello, in particolare, quando le corde vocali del cantante si arrampicano quasi su toni tenorili, fino a quando la voce si rompe sull’onda dell’emozione. La canzone, utilizzata in film di culto come Trainspotting e coverizzata infinite volte, è stata spesso intesa come una romantica descrizione di una perfetta giornata con la persona amata. Peccato che, con ogni probabilità, l’oggetto di tanto amore fosse più realisticamente l’eroina.

Poco importa, se quella narrata è la giornata perfetta, quella che ascoltiamo è la canzone perfetta.

Con Hangin’ Round si torna al più puro rock’n’roll, un andamento accattivante in cui si sente pesantemente la mano di Ronson e l’eredità di certe cose del Bowie glam. Il testo propone una surreale galleria di personaggi, degna del più ispirato Bob Dylan, a cui Reed pare rifarsi a tratti anche nello stile vocale. Pare che l’ispirazione sia da attribuire a persone conosciute nel suo periodo londinese, giovani viziati che spesso trasgrediscono le regole della società solo superficialmente.

Il verso “You’re still doing things that I gave up years ago” sembrerebbe quasi alludere al movimento glam, che riprende stilemi dei Velvet Underground di qualche anno prima.

Il primo lato si chiude con la più celebre canzone di Lou Reed, Walk on the Wild Side. Su un tappeto jazzato, placido e dominato dal famoso riff di contrabasso, doppiato dal basso, di Herbie Flowers, si dipana un’altra galleria di personaggi ai margini della società. All’inizio Reed non è convinto dell’opportunità di pubblicare il pezzo come singolo, teme che i temi trattati garantiranno più che il successo, la sicura censura radiofonica.

E invece, le espressioni sono talmente gergali che in Gran Bretagna i doppi sensi e le allusioni non vengono capiti, così Walk on the Wild Side diventa il primo e più solido successo di Lou. I personaggi raccontati senza nessuno moralismo vengono dal mondo della droga, della transessualità e della prostituzione. Si tratta di persone reali, conosciute da Reed ai tempi della Factory warholiana.

Sono, in particolare, Holly Woodlawn, attrice transgender; Candy Darling, transessuale newyorkese; Joe Dallesandro, ovvero “Little Joe”, modello e prostituto prima di recitare in molti dei film prodotti da Warhol; Joe Campbell, citato nella canzone come “Sugar Plum Fairy”, militante del movimento di liberazione omosessuale e Jackie Curtis, attore, poeta e commediografo transgender.

La canzone è entrata da tempo nell’immaginario collettivo, inutile stare troppo a descriverla; ricordiamo solo il celebre assolo di sax di Ronnie Ross.

La seconda facciata, inevitabilmente e seppur di poco, è inferiore, ma propone comunque dei gioielli musicali. A partire da Make-up, ancora dedicata al mondo gay e punteggiata, caso davvero raro nel rock, dalla tuba di Herbie Flowers. La successiva Satellite of Love è di nuovo uno splendido classico di Lou Reed.

Sorretta da un testo surreale è un’altra grande ballata, quasi al livello di Perfect Day. Il brano si avvale di spettacolari cori di David Bowie e propone la voce, leggermente filtrata, di un Lou Reed forse mai più così ispirato.

Wagon Wheel, che secondo un’accreditata leggenda porterebbe la firma di Bowie, è un altro rock’n’roll con venature country. Un brano dal testo piuttosto cupo ma che scorre via come acqua fresca, grazie all’accattivante ritmo e all’arrangiamento di Ronson. New York Telephone Conversation è un breve divertissment ancora ispirato alle celebri telefonate fiume di Andy Warhol; l’andamento è quasi da vaudeville e da cabaret.

La successiva I’m so Free snocciola ancora un tema prettamente rock’n’roll e sfodera un insolito ottimismo. Per una volta Mick Ronson si ritaglia una serie di interventi alla chitarra piuttosto corposi; una curiosità: la Mother Nature spesso citata è la marijuana. IMother Nature’s Son sono i consumatori.

Transformer si chiude con Goodnight Ladies, ancora una delicata ballata in stile volutamente datato. Sugli scudi la tuba di Flowers, un’improvvisata band in stile dixieland e la voce, quantomai ambigua, di Reed. Le atmosfere ricordano un po’ quelle di After Hours, che chiudeva l’album The Velvet Underground del 1969.

Transformer è insomma una vera pietra miliare del rock. Non solo, oltre all’importanza come album in sé, è il disco che ha il merito di togliere dall’oscurità della nicchia di culto a cui era confinata la figura di Lou Reed.

La figura, ovvero, di un vero gigante della storia del rock.