Erano appena nati i famigerati anni ’80 e quei Twisted Kites o anche detti Cans of Piss lo sapevano bene che avrebbero dovuto cambiare nome, che quello che si portavano dietro era una scelta davvero poco intelligente.

E col senno di poi, a gusto personale sempre, erano nomi assai poco coerenti col suono e con quel pop industriale sempre ricco di soluzioni in bilico, velato di nebbie malinconiche, di liriche vomitate quasi di getto, di allegorie e arpeggi di chitarre che hanno saputo segnare un riferimento e uno stile. Un modo come dico io. Siamo all’alba di quella che chiamarono paisley underground, siamo negli anni dei collettivi, delle feste collegiali dentro chiese sconsacrate… erano i primi mesi del 1980 quando al compleanno di quella Kathleen O’Brien, si esibiscono assieme, loro 4, assieme e per la prima volta… da qualche parte dovevo averlo quel live che girava in gran segreto dentro le trame dei regali preziosi che il fun club di Athens ha rilasciato negli anni.

La chimica funzionava, l’intesa pure ma quel nome doveva cambiare

E allora, un dizionario lanciato in aria, quella pagina aperta a caso su una lettera, un riferimento ben preciso ed il gioco ebbe inizio. E se ci pensiamo bene, quel movimento etereo che gli occhi regalano al sonno prima ancora di raccogliere i sogni, è parte integrante di un modo di pensare alle liriche e, quasi per istinto, sembra sottile ed evanescente come la sostanza stessa dei cori che hanno sempre colorato la produzione dei R.E.M. – Rapid Eyes Moviment.

Era il 1983, sempre di Aprile, quando usciva quello che ad oggi è considerato un disco icona non solo per l’indipendenza del rock, quanto proprio per un movimento che di “alternative” ha continuato ad avere molto, anche quando il loro nome è approdato nel main stream mondiale

Perché anche dentro le scritture drasticamente figlie del pop radiofonico, i R.E.M. hanno celebrato una differenza di genere, di stile… di modo appunto. Il modo è stato tutto, oltre le note, oltre le soluzioni, oltre quell’accordo minore che tanto si è cercato di evitare ad esempio in “Imitation of Life” (da “Reveal”, 2001), ma che poi doveva la produzione ha richiesto e preteso, come si fa con i marchi di fabbrica. Ma torniamo agli anni ’80, torniamo a quella I.R.S. Records di Miles Copeland, fratello di quello famoso dei Police. Usciva “Murmur” a seguito in un EP come “Cronic Town” (IRS, 1982) e del primo vero successo “Radio Free Europe”, prima stampa a firma della Hib-Tone, 1981.

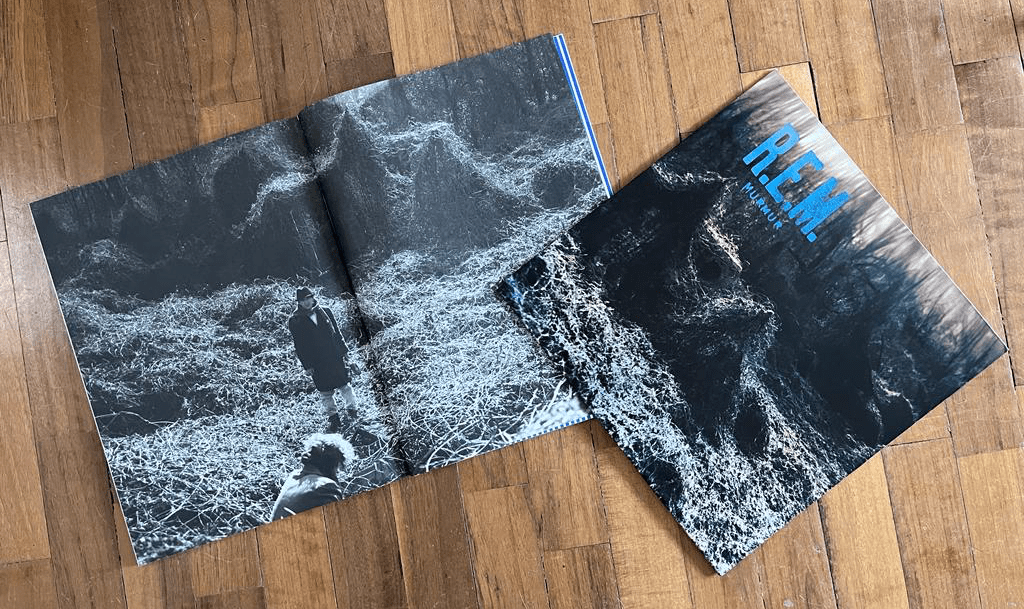

Partiamo dalla copertina: siamo nel campo di Kudzu di Jeremy Ayers (colui che tanti natali ha dato all’arte di Stipe), siamo nel mezzo di una foto scattata dallo stesso Stipe nel 1982 e che oggi ritroviamo anche dentro “Volume 1” – suo libro di monografie fotografiche

E forse, tra rampicanti coprenti e le vomit song, scovo una connessione tutta mia: intravedo sempre una nebbiolina leggera arrampicata a coprire le intenzioni del suono, anche dentro aperture più leggere. C’è sempre un limite tra la luce squillante e quella sensazione di pace mancata. La politica e la critica sociale poi, sono elementi che hanno sempre avuto (e sempre avranno) il loro posto: siate felici se la radio dovesse continuare ad esistere. La ragione? Potrebbe sparare via il grigiore. Si apre con aneliti simili il disco, tra le righe proprio di quel singolo “Radio Free Europe” che per l’occasione la IRS ristampa in 45 giri in quegli anni con una B-Side come “There She Goes Again” dei Velvet Underground… anche questo brano doveva finire nel disco ma poi fu presa la decisione che “Murmur” doveva contenere soltanto inediti. Eccole dunque in chiaro tutte le regole del gioco che durerà a lungo: il punk di quel tempo in un incontro-scontro con il pop sublimava in un risultato acerbo di suoni, accomodante di melodie e industriale nei sobborghi che lasciava intravedere.

E li sentiamo germogliare appena quegli arpeggi di Peter Buck che nella seguente “Pilgrimage” ancora stentano a determinare il modo e quei cori poi, quei dannati cori assai beatlesiani ma neanche troppo prendono davvero il largo. E sfogliando ancora le liriche, qui forse troviamo il primo seme dell’impegno socialista di Michael Stipe, questa evocazione alla condivisione globale, questo pellegrinaggio che ha preso il via…

Ancora a seguire: “Laughing” inizia a suonare davvero come farebbero le grandi hit dei R.E.M. per come le conosciamo oggi nel tempo delle radio commerciali

E questo format che poco porta con se il punk e l’alternative lo ritroviamo anche dentro i colori a pastello di “Talk about the Passion”: preghiere vuote, bocche vuote parlano di passione e nel ritornello si manifesta come non tutti possono sopportare il peso del mondo. Quasi sembra un ossimoro questo elogio all’individualità in un brano così leggero di sviluppi maggiori. E se volessimo parlare di arrangiamenti, su tutti (sempre personalmente parlando s’intenda) vince “Moral Kiosk”: altra velenosa ingiuria al perbenismo globalizzato, altro invito a investigare e non giudicare i limiti di ognuno. Non so bene se il pezzo lo faccia la melodia o il dialogo di chitarra, trovo perfetta la tessitura di drumming che segna il gol della vittoria con questi China in levare a chiusa di ogni strofa. Punto e a capo.

Lontani dalla pubblica piazza dentro cui i vincitori sono pagati e gli aspetti sono superficiali, ritroviamo l’evocativo invito a rifugiarci dentro un “Perfect Circle”: e a citare sempre quella solita nebbiolina coprente, ascoltate come l’apertura in maggiore non è definitiva, come il minore delle strofe interrompe la luce dei ritornelli e come questa voce si rende cantilenante e triste, seduta in zone comode alla sua estensione. Tutto questo non mente in merito alla nostalgia che la realtà non è come la vorremmo.

Per un colpo di scena alle “abitudini” direi di scendere in scaletta e citare “9-9” dentro cui gli ingredienti del modo R.E.M. ci sono tutti e sono altissimi

I giochi ritmici di Bill Berry e le sue ostinazioni che poi aprono alla melodia in maggiore, le distorsioni accomodanti di Peter Buck con quelle tessiture arpeggiate che risolvono, il basso Rickenbacker di Mike Mills che qui più che altrove è un vero corpo narrante… e, non ultima, la voce di Michael Stipe che sempre cerca territori dove farsi sottile nelle “e”, nelle “i” che modulerà in un modo ancora oggi unico e riconoscibile. Ecco il mio brano, ecco la mia personale ragione di tutta questa lunghissima storia. E prima di chiudere il disco si concede anche una ballata (questa davvero) beatlesiana decisamente poco prevedibile come “We Walk” e un nuovo podio di scrittura e di arrangiamento come “West Of the Fields” che finalmente ci regala quel finale che tanto (banalmente) ci si attende da un pezzo dei REM.

Delle volte mi viene in mente “Murmur” da citare quando voglio spiegare come fa un suono, suonato e composto dalle stesse 4 persone, a rinnovarsi, a narrare e a personalizzare ogni istante del disco

Ascolto “Murmur” ancora oggi a bandiera di quel mestiere artigiano che ricercava i suoni delle pedaliere, delle pelli e dei piatti, della voce che finanche alle singole lettere affidava la caratterizzazione delle melodie e che al basso non chiedeva soltanto arredi e sostegni strutturali. Non è certo l’unico e forse neanche il migliore… ma di sicuro, questo esordio dei R.E.M., risiede in pianta stabile nell’olimpo dei santi. Ecco amici: cito “Murmur” per ricordami quanto dialogo può esistere dentro “4 strumenti soltanto”. E se lo troviamo, come accadde a loro in quei primi anni del 1980, si scoprono cose capaci di resistere al tempo e ai suoi tanti chioschi morali.