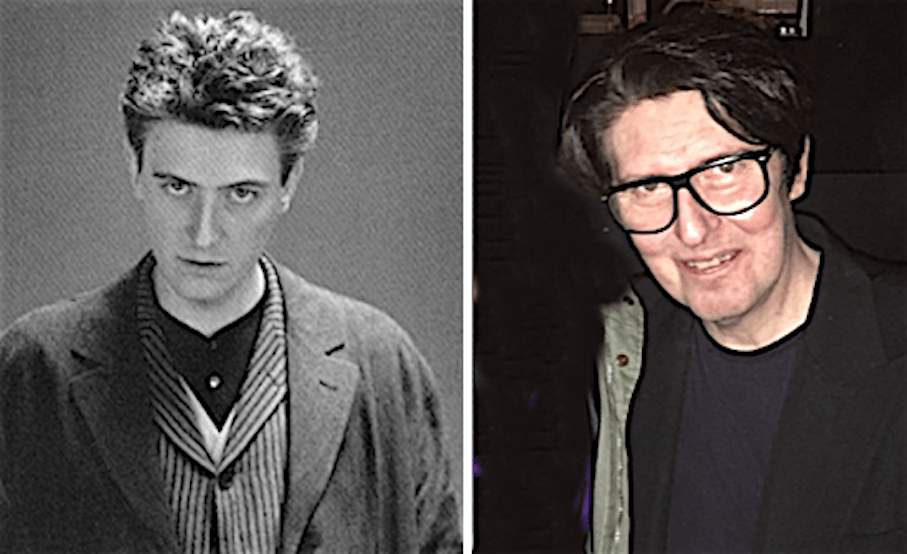

Garbo, pseudonimo di Renato Abate, nasce a Milano il 25 aprile 1958 ed è un cantautore italiano. Al suo attivo ha 15 dischi in studio, numerosi singoli e molte collaborazioni.

Insieme a Faust’O, ai Diaframma e al primo Enrico Ruggeri, Garbo è stato un esponente della New wave italiana, corrente musicale nata nei primi anni ottanta e ispirata da artisti internazionali come David Bowie, Bryan Ferry, Japan e Ultravox. Il cantautore simbolo della New wave italiana racconta il suo esordio fulminante nella Milano degli anni ’80.

Quando dissi a mia mamma “vado da Pippo Baudo” non poteva crederci”

Il nuovo disco in arrivo

Garbo, raffinato rappresentante della New wave italiana, sta per lanciare il suo nuovo disco, «Nel Vuoto»: l’uscita è prevista per il 21 aprile. Ne ha fatta di strada da quando, poco più che ventenne, si ritrovò di colpo e quasi per caso sotto i riflettori, con i suoi genitori sbalorditi nel vederlo in tv a «Domenica In» accanto a Pippo Baudo.

Come nasce il nome Garbo?

«All’anagrafe mi chiamo Renato Abate. Ho fatto il militare “imboscato” all’ospedale di Baggio, ero in archivio, mentre in maggiorità c’era un certo Virginio Scotti. L’archivio era un grande stanzone dove ricopiavo, a mano, le schede dei feriti di guerra. Arrivando alla lettera G mi imbattei in una quarantina di Garbo: come Garbo Luigi, ricoverato nel 1943. Pensai: mi piace questo cognome. Non pensavo a Greta Garbo, mi piaceva il suono della parola, l’estetica».

Oltre alle schede da ricopiare?

«Tra una scheda e l’altra, riuscivamo a giocare a pallone nel tempo libero, con una palla fatta di carta e scotch, assieme a Virginio e altri commilitoni. Il periodo di leva mi diede modo di frequentare la Milano underground di quegli anni. Erano gli anni delle radio libere e della musica fatta nelle cantine. Quando ognuno portava uno strumento e si suonava insieme, come si usava fare nelle avanguardie. Anni dopo, mi ritrovai in radio a fare una trasmissione con Virginio. Non si ricordava di me e ci ripresentammo: io nel frattempo non ero più Renato Abate ma Garbo, e lui era diventato Gerry Scotti».

Come fu incontrarvi di nuovo?

«Fu a Radio Milano International, subito dopo l’uscita del mio primo disco, era l’autunno del 1981. Io gli chiesi: “Ti ricordi dov’eri il 12 settembre del 1979?”. Lui ovviamente non lo sapeva e glielo ricordai io: “Eri all’ospedale di Baggio, tu in maggiorità e io all’archivio, e giocavamo a pallone insieme”. Gerry si mise a ridere»».

Quando hai iniziato a fare musica?

«Ho cominciato a fare musica che avevo 16-17 anni: parte di quel materiale divenne poi parte del mio primo disco nel 1981. I provini del primo album li ho fatti intorno al ’77-’78, all’epoca i Depeche Mode o i Cure non esistevano ancora. Eravamo tutti figli di David Bowie e del suo disco “Berlin Trilogy”, prodotto con Brian Eno. Bowie e Eno erano influenzati dalla scena musicale berlinese e dal Krautrock. Tutto per noi è coinciso: la musica elettronica nasce così, un fatto europeo, senza le influenze del rock americano. L’ideale era Berlino capitale d’Europa, all’epoca ancora divisa in due, cerniera di mondi complementari. Al di fuori delle tendenze politiche del momento. In seguito anche il lavoro di Bowie con Sakamoto».

Come registravi i pezzi?

«Quando ho iniziato a mettere assieme i primi pezzi componevo con la chitarra, un piccolo registratore Tascam a quattro piste e una tastierina elettronica Casio bianca da 20mila lire. Così nasce la New wave, un’onda che conquista noi ragazzi, diventando un nuovo modo di fare musica. Tutto questo senza internet, attraverso un comune sentire, ognuno declinandola secondo la propria cultura. In seguito ho avuto modo di parlarne con Simon Le Bon, Dave Gahan dei Depeche Mode e Robert Smith dei Cure. Siamo figli della musica che i nostri fratelli maggiori, e noi di conseguenza, ascoltavamo».

Inseguivi il sogno del successo?

«Macché, io ero un ragazzo normale con la passione per la musica che a un certo punto voleva fare la “sua” musica, e così ho iniziato. Senza alcuna velleità di voler fare carriera. Figurati che studiavo come perito edile. Solo che, con i soldi risparmiati della paghetta, anziché andare a Riccione andavo in saletta d’incisione a Milano, o in quelle di provincia, e preparavo le mie prime “demo” su cassetta».

Quando hai avuto il primo contatto con il mondo discografico?

«Fu un processo abbastanza veloce. Il sabato pomeriggio dopo la scuola, con gli amici andavamo da Battistini, a Lecco, per registrare. Uno di questi sabati abbiamo incontrato lì Baffo Banfi dei “Biglietto per l’Inferno”, gruppo di rock progressivo italiano. Uno che collaborava con Finardi e PFM. Lui era lì ad aiutare con i mixaggi. Ascoltando il mio pezzo mi si avvicina, chiedendomi se volevo lasciargli una demo, per farla ascoltare a un suo amico discografico. Gli piaceva la mia musica, mi chiese anche se pensavo di trasformarlo in un lavoro».

Immagino, il sogno di ogni ragazzo appassionato di musica…

«Certo! Anche se io continuavo a non capire di cosa mi stesse parlando, avevo 22 anni. Così gli lasciai la mia “demo tape” senza neanche pensare ad un possibile seguito. Dopo quindici giorni mi fece sapere che c’era un “label manager” che voleva incontrarmi. All’epoca le case discografiche erano ricchissime, giravano tantissimi soldi. Le sedi di queste multinazionali erano astronavi, rispetto al contesto in cui noi vivevamo, per “noi” intendo la gente comune. Per uno come me, tutto era un’esperienza “ufologica”».

Cosa intendi per “ufologico”?

«Immaginate un ragazzo degli anni ’70 che arriva dalla provincia nella sala d’attesa di un mega ufficio e all’improvviso si ritrova di fronte a Giampiero Scussel, direttore artistico e produttore di Fonit Cetra. Quello che sarà il mio primo manager. Scussel era noto nell’ambiente per avere prodotto, tra l’altro, le sigle di “Goldrake” e “Capitan Harlock”, i cartoni animati che tutti guardavano, oltre a tantissimi successi di artisti celebri fin dagli anni ’60».

Com’era un manager di allora?

«Per me erano entità che vivevano a velocità diverse dalla mia. Era l’autunno del 1980. Entrai in questo ufficio e mi ritrovai di fronte ad una enorme scrivania in pelle di elefante con il cristallo sopra. Dietro c’era la macchina del caffè, quella da bar, una specie di “scultura” tutta cromata. Scussel, di spalle, mi offre un caffè e intanto mi lancia una musicassetta sulla scrivania. Apparentemente con un gesto di disprezzo, chiedendo se fosse mia. Riconosco la mia “demo tape” e tra me e me penso: “Adesso chissà cosa mi dice, sarà un disastro”. Invece si gira sorridendo dicendomi: “Molto interessante! Vorrei portarti con me, io entro un mese passerò alla Emi”. La Emi era allora la più grande multinazionale discografica mondiale. Oggi tutto questo non esiste più, l’Emi è stata acquisita da Sony nel 2012».

Erano cose lecite?

«Certo, all’epoca tra i discografici si usava “portare” una nuova proposta e lui era pronto a scommettere su di me. Ero un bel ragazzo e facevo cose che non esistevano nel mercato italiano. Ai tempi c’era il coraggio di fare queste cose, non si puntava sull’omologazione. Come mi disse una volta Piero Pelù: “Sei stato quello che ha aperto i tombini”. La scommessa era di portare alle masse altre sonorità. Io non ero come i cantautori, che raccontavano delle storie. A me interessava il processo cinematografico: spazio e immagini per creare atmosfere, la musica era il mezzo».

In tutto questo i tuoi genitori?

«In quegli anni c’era molta autonomia rispetto la famiglia, noi ragazzi rivendicavamo la nostra indipendenza. Quando iniziai i miei genitori non capivano cosa stesse succedendo. Durante l’incisione del mio primo disco, nella primavera dell’81, erano completamente all’oscuro di tutto e forse lo ero anche io. Andavo avanti e indietro dalla sala d’incisione a Milano. Mio padre se ne disinteressava, pensava: “Fa musica, va avanti e indietro”, si mostrava superiore a queste cose. Mia madre invece era quella più attenta, le dicevo quasi sfumando, tenendo i toni bassi: “Mamma, vado in sala d’incisione, sto facendo un disco…”, “Sì, deve uscire il mio disco…”».

E poi arriva il tour con Battiato…

«Appena iniziata la carriera di cantante, nel 1981, durante la produzione del mio primo disco, Scussel mi mandò in tournée estiva con Battiato, come supporter dei suoi concerti. Io e Battiato non avevamo niente in comune. Mi doveva servire solo per imparare a stare sul palcoscenico, per “farmi le ossa” davanti ad un pubblico vero e affinare il mio personaggio. Da Battiato ho imparato subito che la cosa più importante era essere sé stessi, non era importante piacere a tutti. Durante quell’estate sono artisticamente cresciuto esponenzialmente, è stato per me un maestro sotto questo punto di vista. All’inizio, durante le prime date, ad ascoltarci erano tutti fan di Franco. Ma verso la fine del tour, guardando il pubblico, Battiato stesso notò che qui e là iniziavano ad esserci gruppetti di gente vestita di nero, come me. Fu lui, per primo, a dirmi che qualcosa stava succedendo. Così iniziai ad avere anch’io un mio pubblico e a riconoscerlo».

Com’era convivere con Battiato?

«Ricordo le sere dopo i concerti: Battiato andava a bere cappuccini con Giusto Pio, mentre io e la band andavamo in giro per locali a divertirci. Così nasce Garbo, in un’estate. Il 21 settembre 1981, tornati a Milano, uscii con il mio primo disco, “A Berlino… va bene”. In contemporanea Battiato usciva con “La Voce del Padrone”, il primo 33 giri a superare il milione di copie vendute in Italia. Io a novembre ero in televisione a Discoring. Il videoclip di “A Berlino… va bene” fu prodotto da “Mister Fantasy” di Rai1, programma di punta, contenitore e creatore di tendenze di quegli anni. Contribuì molto alla mia notorietà. Con Carlo Massarini siamo tuttora amici, sintonizzati sempre sulla stessa onda»

E i genitori a quel punto?

«Io al solito, toni bassi: “Ah mamma, domani devo andare da Pippo Baudo”. Lei: “Chi, tu? Ma come, da Pippo Baudo?”. Per i miei genitori era impensabile. Per loro Pippo Baudo non era reale, o meglio reale sì, ma dentro la televisione, dentro quella scatola. Quando invece accesero la televisione e videro loro figlio Renato a fianco di Pippo Baudo, che lo presentava come Garbo a “Domenica In”, compresero tutto quello che mi era successo: la televisione era realtà, e Garbo anche!»

Il successo com’è stato?

«Mi chiamavano in tv da Pippo Baudo, dalla Carrà e da Mike Bongiorno e io continuavo a sentirmi fuori luogo. La mia timidezza mi faceva apparire forse distaccato e altezzoso, invece era solo un modo per proteggermi. I rapper di oggi arrivano con due avvocati e sono pagati dai loro follower e dagli sponsor. Noi eravamo ingenui e sognatori»

L’esperienza di Sanremo?

«La conseguenza del successo. Quando nell’84 andai a Sanremo con “Radioclima”, i discografici della Emi mi dissero: “Bel pezzo, non capiamo cosa vuol dire, ma un bel pezzo”. Dopo l’esibizione mi ritrovai in una stanza con i Queen al completo. Eravamo della medesima casa discografica: Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Loro erano lì con “Radio Ga Ga”, avevano guardato attraverso il monitor la mia esibizione e mi fecero i complimenti. Wow, pensai, i Queen impressionati dal mio lavoro! Ero diventato “mainstream e alternativo”. Oggi sono solo alternativo»

Cosa ricordi degli anni ’80?

«Molto liberalismo, anche selvaggio. Incontrai Craxi una volta in aereo, tornando da un’ospitata in Rai, poco dopo sarebbe diventato primo ministro. Lui mi riconobbe, era curioso di sapere del mio lavoro, di come fosse la vita di un musicista. Finimmo per parlare della gente e del Paese. Mi disse: “L’importante è che la gente lavori per potersi permettere l’auto, andare in vacanza, comprarsi casa. Con tutte le restrizioni che abbiamo, è giusto che uno si autocompensi”. Craxi era tutto vestito di jeans, io tutto di nero. Arrivati a Linate, lui salì sull’auto della scorta e io presi il bus. Milano in quegli anni era così».

(articolo di Paolo Robaudi e pubblicato su milano.corriere.it)