Nella primavera del 1999, all’ospedale di Santa Cruz, si aggira un uomo pieno di entusiasmo e animato da buone intenzioni, Bill Bentley. L’uomo si è messo in testa di fare una buona azione e di raddrizzare una vita di torti subiti. Non ne può che venire un disastro, probabilmente.

Il destino da rimettere in strada è quello di Skip Spence, nato Alexander Lee Spence Jr il 18 aprile del 1946. Il mezzo per fare il miracolo è, manco a dirlo, un disco, un tributo di grandi autori all’arte di quello che Bill considera un diamante impazzito del rock psichedelico, il Syd Barrett d’America. Riavvolgiamo il nastro del tempo, allora.

Nato in Canada, il giovane e imberbe Skip si trasferisce con la famiglia in California per seguire la carriera del padre. Sono gli anni Sessanta, quelli in cui sta per esplodere il grande sogno d’amore di una generazioni di hippie che, al grido di libertà, darà vita all’America violenta e invivibile di oggi.

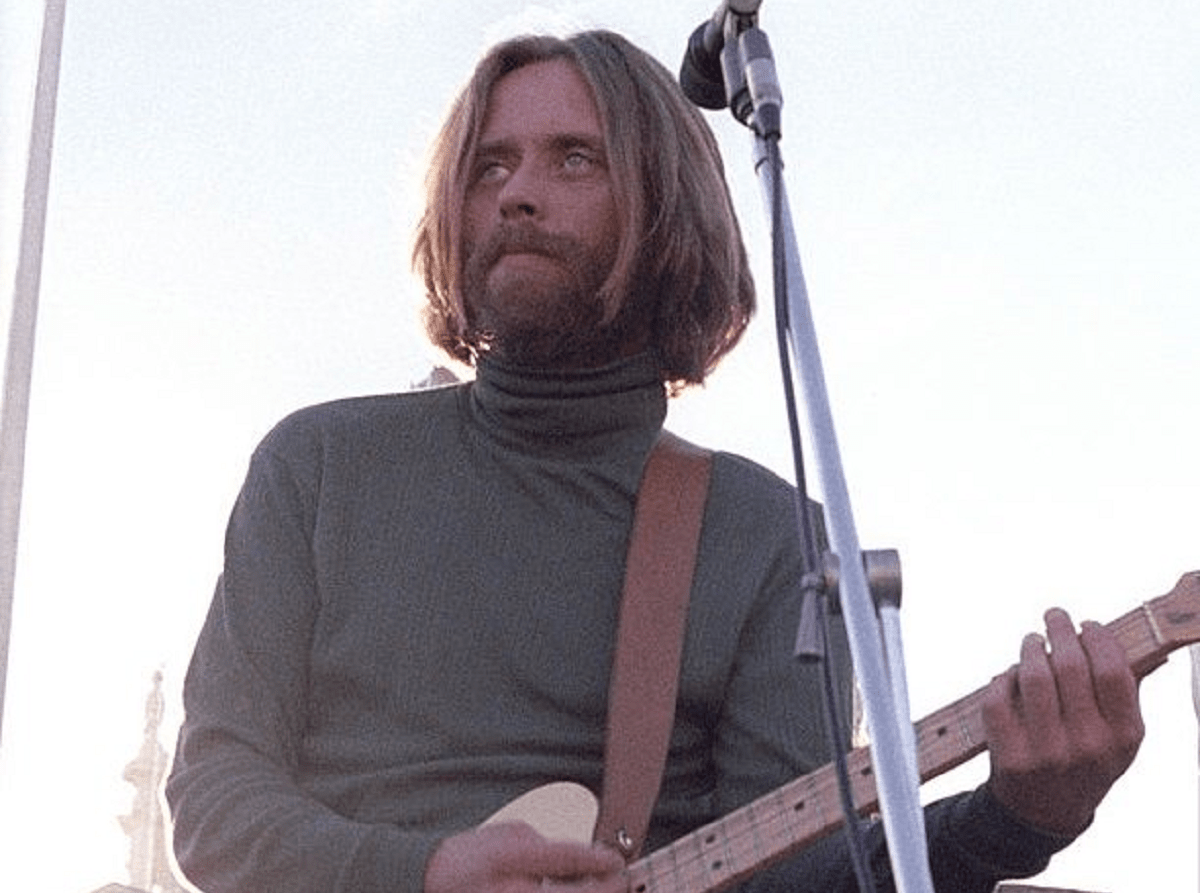

Skip suona la chitarra e canta. Non è un virtuoso in nessuna delle due cose, ma ha buone idee, un carattere socievole e – soprattutto – la faccia da batterista. Sì, perché sembra strano, ma è proprio questo il motivo per cui Marty Balin, che cerca qualcuno da sistemare dietro le pelli nei Jefferson Airplane, lo sceglie. Sono anni di grande creatività e di altrettanta droga, perciò la vicenda non stupisce più di tanto.

Spence, che in realtà suona la chitarra e scrive canzoni sghembe nei The Other Side, ci sta e acchiappa l’occasione al volo. Skip, però, è un magnifico perdente, uno tanto bravo a crearsi l’occasione quanto a buttarla alle ortiche. Rimane coi Jefferson lo spazio del primo disco e lascia loro in eredità My Best Friend e poi, alla vigilia del grande successo, getta tutto nella spazzatura.

Il pretesto è una vacanza non autorizzata in Messico che lascia la band in difficoltà, senza nessuno a pestare sui tamburi. Forse c’è qualcosa di più, magari Skip non ci sa fare abbastanza con le bacchette o forse il suo carattere inizia a mostrare segni di bizzarria fuori controllo. Lui la prende bene e mette assieme un’altra band in cui stavolta può suonare la chitarra, i Moby Grape.

Col nome preso da una barzelletta che non fa nemmeno troppo ridere, il gruppo mette assieme tre chitarre proprio come i Buffalo Springfield di Stills e Young. Le altre due sono di Peter Lewis e di Jerry Miller, che si occupa della solista principale. Tutti e tre in realtà si alternano con gli assoli, dando vita a duelli e intrecci che allora non sono roba di tutti i giorni.

A completare l’organico Don Stevenson, batterista che avrà un grande ruolo nel tracollo di Skip, e Bob Mosley, un altro la cui storia – tra Vietnam e shock post-traumatico – farà venire i brividi. Il primo album dei Moby Grape è un piccolo classico e contiene i prodromi di tanta psichedelia a venire. Per carità, non è certo il capolavoro che il revisionismo di qualsiasi disco di quel periodo vuol far credere, ma è comunque un buon disco.

I pezzi superano raramente i tre minuti, ben lontani dalle jam di Grateful Dead o Quicksilver Messenger Service che faranno la leggenda del movimento; le atmosfere sono all’insegna di un pop appena profumato di blues, ma Omaha, scritto proprio da Spence, è un brano che diventa subito di culto. La band è sulla cresta dell’onda, partecipa al Monterey Pop Festival, il primo grande raduno di musica pop, dal cui film rimane fuori per motivi extra musicali. Per il Sunset Boulevard si aggira un elefante bardato di rosso che pubblicizza il loro album.

Contestualmente, però, i ragazzi ci danno dentro con la roba. Chissà, forse come per Barrett la malattia di Skip è latente e l’LSD la risveglia, o forse sono gli acidi a bruciargli il cervello. Fatto sta che il ragazzo soffre di schizofrenia e presto il male prenderà il sopravvento. In particolare, nel 1968, quando i Moby Grape si spostano a New York per registrare Wow, il sophomore.

Il timido Skip cambia radicalmente, sparisce per lunghi tratti e inizia a frequentare gente strana. Lo vedono con una sorta di Black Queen, una sacerdotessa voodoo che lo riempie di droga fino ai capelli. Jerry Miller fa in tempo a vederlo in giro in giacca di pelle sopra la pelle nuda, pieno di catene e sbarbato; un’immagine non proprio da lui.

Poi, il colpo di scena: armato di un’ascia antifuoco dell’albergo, Skip tenta di sfondare la porta della stanza di Don Stevenson. Pare la scena di Shining in anticipo di quindici anni, ma l’obiettivo malcelato di aprire in due la testa del batterista viene scongiurato dall’intervento delle forze dell’ordine. Pare che Skip fosse convinto di essere l’anticristo o roba del genere, e che volesse fare secco Don per salvarlo. Non il massimo della lucidità, certo.

A giugno Skip viene condotto in manicomio senza passare dal via e imbottito di generose quantità di torazina. La sua sorte è segnata, tra un giro al The Thombs, famigerato carcere di New York, e un soggiorno coatto al celebre Bellevue. E invece, c’è ancora tempo per il colpo di coda.

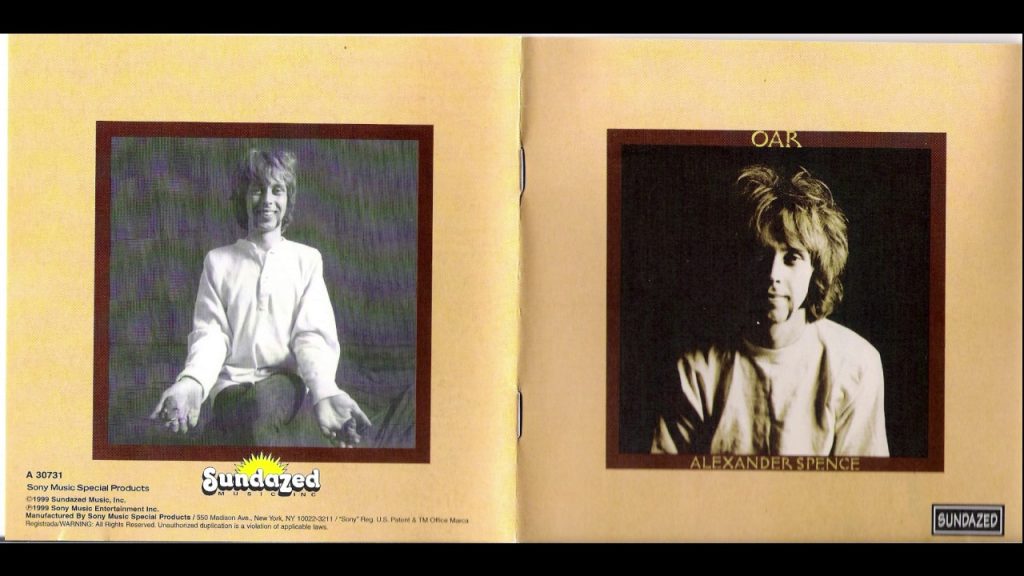

Dimesso dal Bellevue dopo sei mesi, a fine 1968 Skip esce e si dirige a Nashville per incidere un disco in totale solitudine. La leggenda vuole che lo faccia in moto, direttamente dal manicomio e con addosso ancora il pigiama della struttura. La verità la sa solo lui ma nessuno gliela può più chiedere. Il disco che viene fuori da una session di una sola giornata è Oar ed è considerato il Madcap Laughs di Skip Spence. Così, tanto per continuare l’improbabile parallelo con Barrett.

Ai Columbia Studios trova gli strumenti e un microfono; il tecnico del suono, tale Mike Figlio, ha ricevuto istruzioni semplici: “Vattene e lascia il registratore acceso.”

Solo e senza legacci, Spence dà vita al suo capolavoro, un miscuglio di space rock, folk sbilenco e psichedelia assimilabile a dischi di altri grandi pazzi del rock. Non solo Barrett, ma anche il Peter Green di The End of the Game o il Vincent Crane degli Atomic Rooster. Ne esce un capolavoro di bizzarria, un interminabile tour de force tra intuizioni geniali, un po’ di noia e guizzi taglienti.

La Columbia fa uscire il disco ma, per evitare qualsiasi rogna, se ne lava le mani e non lo pubblicizza. A Skip poco importa, in breve precipita nel gorgo della sua mente malata e della sua unica amica, la droga, e abbandona quasi completamente la nostra triste realtà per una più colorata. Continua a dare vita a estemporanei progetti e a fare dentro e fuori dai Moby Grape, produce una band che poi abbandona – i Doobie Brothers, ma quando il fallimento ce l’hai dentro c’è poco da fare. I vecchi compagni dei Moby e dei Jefferson continuano a inserirlo nei crediti per aiutarlo a campare, anche se la gestione spietata di Matthew Katz riduce le entrate alle briciole.

Skip continua a produrre leggende metropolitane, come quando – fulminato da un’overdose da elefante – viene portato all’obitorio con tanto di cartellino attaccato all’alluce. Lui non ci sta, si alza e chiede un bicchiere d’acqua. O per il suo ménage quotidiano tra droga e alcol col compagno più fedele, il topo Oswald, a sua volta cocainomane da competizione.

Tra l’aiuto degli amici, che non lo abbandonano perché lui in fondo è un buon diavolo, roulotte e alloggi per senzatetto, esibizioni qua e là, Skip si trascina sospeso tra questo mondo e quell’altro per anni. Quando Bentley si mette in testa di dargli il giusto tributo, Skip è già condannato da un tumore ai polmoni.

L’idea di Bill – che ama alla follia Oar – è quella di reincidere il disco con l’aiuto di tanti ospiti. Il progetto, tra mille difficoltà, va in porto. Tra gli ospiti, Robert Plant, a cui forse rimorde la coscienza per aver rubato più di un’ispirazione a Never dei Moby Grape, Mark Lanegan, Tom Waits e tanti altri.

Quando il master è pronto, Bentley lo porta in ospedale e lo fa ascoltare in anteprima a Skip Spence. Noi non sappiamo se, tra pazzia, antidolorifici e una malattia terminale, l’uomo si renda conto di quello che succede. Tuttavia, ci piace immaginarlo felice del tributo.

Fatto sta che l’esistenza tribolata di Skip si chiude il 16 aprile del 1999, due giorni prima del suo cinquantatreesimo compleanno. Muore intorno al giorno in cui è nato, Skip: i giapponesi dicono che accade così ai giusti, e noi ci crediamo.

Il disco tributo dovrebbe uscire il 20 aprile, ma Bill Bentley non vuole sfruttare l’eco della morte di Skip. Passato il momento, il lavoro vedrà la luce qualche mese dopo, dando quel po’ di giustizia alla storia di Skip Spence, la storia di un magnifico outsider.