Sembrava non dovesse accadere mai, quasi che il padre fondatore del rock’n’roll fosse immortale, e invece il 18 marzo del 2017, a quasi novantuno anni, Chuck Berry veniva trovato privo di vita a Wentzville, Missouri, nella sua residenza.

Proprio in quei giorni veniva ultimata la post produzione di Chuck, il primo lavoro di inediti dopo trentotto anni. La vita di Chuck Berry – è inutile stare qui a raccontarla per l’ennesima volta – fu romanzesca, propiziata dalla fortuna e bersagliata dalla malasorte in quasi egual misura. Come il Charles Foster Kane di Quarto Potere, sembrava che qualsiasi cosa affannosamente conquistasse, il buon Chuck fosse destinato a perderla poco dopo.

E così, dopo aver coronato finalmente il sogno di acquistare la prima delle sue amate automobili, veniva subito arrestato e rinchiuso in riformatorio per una rapina; dopo aver sfondato nel rock’n’roll, sdoganando il blues presso i bianchi e il country e l’hillibillie tra gli afroamericani, diventando il primo guitar hero del rock, fu di nuovo coinvolto in una vicenda giudiziaria per una brutta storia di sfruttamento della prostituzione, di cui si è tanto parlato e che – al di là di tutto – pagò col carcere.

Una nuova giovinezza

Quando uscì trovò che il mondo non l’aveva dimenticato, tutt’altro; al di là dell’oceano il nuovo rock di tanti baldi giovanotti come Beatles e Rolling Stones l’aveva eletto a idolo e ispirazione assoluti. Per Berry fu una nuova giovinezza con tour mondiali e incassi fenomenali, per lui che era sempre stato molto attento alla pecunia. Nonostante ciò la sua vena creativa era ormai esaurita e – sebbene seguitissimi – anche i suoi live iniziavano a mostrare i segni del tempo.

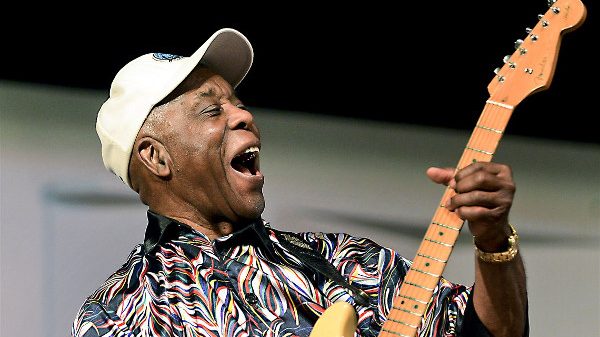

Sempre svelto a fiutare i cambiamenti della società – fu il primo vero compositore di liriche efficaci del rock – e a cavalcare le onde nuove, tra figli dei fiori e beat, Chuck Berry si ritrovò improvvisamente nello sgradito ruolo di vecchia gloria. Poco male, continuò a infiammare i palchi fino all’ultimo col suo duck walk, e a far parlare di sé nelle cronache giudiziarie, tra scandali a luci più o meno rosse ed evasioni fiscali.

Attivo nei primi anni soprattutto nel mercato dei 45 giri, in un mondo musicale dove gli album erano ancora di là dall’acquisire l’importanza degli anni ’60, Chuck Berry incise comunque almeno un paio di capolavori anche sulla lunga distanza; il più seminale, nel 1957, fu After School Sessions.

Il disco è sicuramente il più compatto e rivoluzionario per l’approccio, sebbene non sia forse quello dove si concentra il maggior numero di hit.

“Volevo suonare il blues ma non ero abbastanza ‘blue’. – amava ricordare Chuck Berry – Non ero come Muddy Waters o altra gente che aveva veramente sofferto. In casa nostra non mancava il cibo in tavola ed eravamo benestanti rispetto a tante altre famiglie. Così mi sono concentrato sul divertimento, sull’allegria e sulle novità. Ho scritto di automobili perché una persona su due le possedeva. Ho scritto d’amore perché tutti vogliono l’amore. Ho scritto canzoni che i bianchi potessero comprare perché ciò mi avrebbe portato denaro. Era quello il mio scopo: guardare il mio estratto conto e vedere milioni di dollari”

After School Sessions

L’album si apre con School Day, ruffiano call and response dedicato agli adolescenti in fregola di quell’America dove i giovani non contavano ancora nulla, se non nella loro proiezione di adulti realizzati: nasceva il mercato dei teen ager.

La chitarra di Berry incrocia il blues raffinato di T-Bone Walker, quello grezzo e downhome di Muddy Waters, ma anche il country di Hank Williams e gli accordi più grezzi della musica dei bianchi. La sua vocalità sa essere aggressiva come quella dei bluesman delle oscure paludi della Louisiana, ma anche carezzevole come quella dei crooner, in particolare del suo idolo Nat King Cole.

Deep Feeling è un sognante strumentale per lap steel guitar che pare una sorta di Sleepwalkin’ più grezza, su una base ritmica tipicamente blues. Too Much Monkey Business è uno dei numeri più fenomenali del repertorio del chitarrista di Saint Louis: un talking blues che mescola la sua chitarra affilata – che anticipa qui alcuni cliché del suo stile – e un testo sarcastico e corrosivo sulla società già consumistica americana.

Si prosegue con Wee Wee Hours, il numero più schiettamente blues del lavoro; uno slow denso di atmosfera, con sugli scudi per una volta il pianista Johnnie Johnson, vero pilastro delle sue prime band e artefice di molte trovate musicali del suo canzoniere. La chitarra di Chuck rimane per una volta sullo sfondo, sottolineando i virtuosismi del grande pianista.

Dopo Roly Poly, altro strumentale piuttosto trascurabile, No Money Down è un altro pezzo da novanta, con i tipici staccati alla Muddy Waters – che peraltro aveva favorito il suo ingresso alla Chess – ma vocalmente più vicino alla west coast di T-Bone Walker e Pee Wee Crayton.

Brown Eyes Handsome Man è un altro pezzo forte del repertorio, con liriche ironiche e surreali degne del miglior Bob Dylan: “Milo Venus was a beautiful ass/ she had the world in tha palm of his hand/ she lost both her arms in a wrestling match/ to find her brown eyed handosme man”.

Il disco prosegue tra alti e bassi, con almeno un’altra grande intuizione nella forza ritmica travolgente di Downbound Train, prima di chiudersi con l’eccessivamente smielata Drifting Heart.

Insomma, se i decenni successivi – tra cover di Beatles e Rolling Stones, citazioni di Tarantino e di Ritorno al futuro – avrebbero circoscritto l’opera di Chuck Berry nei rassicuranti cliché di Roll Over Beethoven e Johnny B. Goode, la vera forza pionieristica del suo rock’n’roll si trova più nei singoli iniziali per la Chess Records e in questo travolgente album; da qui in poi la musica di Chuck Berry avrebbe cessato quasi subito di essere rivoluzione per diventare ripetizione e semplice rappresentazione di un personaggio, discusso e discutibile, ma titolare di alcune invenzioni che noi tutti oggi diamo per scontate.