Nel 1973 il rock progressivo era negli anni della piena maturità, specie nella sua terra natale britannica; le più illustri band del genere avevano raggiunto, o stavano per raggiungere, il loro climax.

Parliamo di gruppi ancora oggi leggendari come King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Genesis, Yes e tanti altri, oltre a un’infinità di complessi che avevano abbracciato con entusiasmo un genere mastodontico che univa rock, musica classica, jazz e mille altre influenze. Un genere che, repentinamente, si sarebbe estinto di lì a qualche anno.

In questa realtà multiforme e densa di continui cambiamenti, il 1973 fu anche l’anno dell’esordio di una band che avrebbe scritto le sue pagine migliori proprio nel periodo di decadenza del rock progressivo, i Camel. Un debutto sicuramente in ritardo sulla tabella di marcia del prog che, tuttavia, non deve far pensare che i componenti fossero dei novellini. Bisogna addirittura risalire al 1964 per trovare le radici dei Camel; in quell’anno un giovanissimo Andy Latimer – appena quindicenne – assieme al fratello e ad altri musicisti adolescenti, fondava i The Phantom Four.

Passando attraverso una serie di cambi di formazione e di nome – Strange Brew, Brew e alla fine Camel – la band arriva nel 1971 con Latimer alla chitarra, Doug Ferguson al basso e Andy Ward alla batteria; è allora che i tre – pubblicando un annuncio su “Melody Maker” – fanno il salto di qualità aggiungendo in formazione l’esperto tastierista Peter Bardens, titolare di collaborazioni pressoché infinite e di due album a proprio nome. La line up è così completa, con quattro strumentisti di prim’ordine, navigati nonostante la giovane età, e col valore aggiunto di potersi alternare tutti alla voce. Non è tutto: Doug Ferguson è anche un abile affabulatore di manager e, oltre a numerosi ingaggi dal vivo, riesce a trovare anche una possibilità alla MCA per incidere finalmente il primo lavoro.

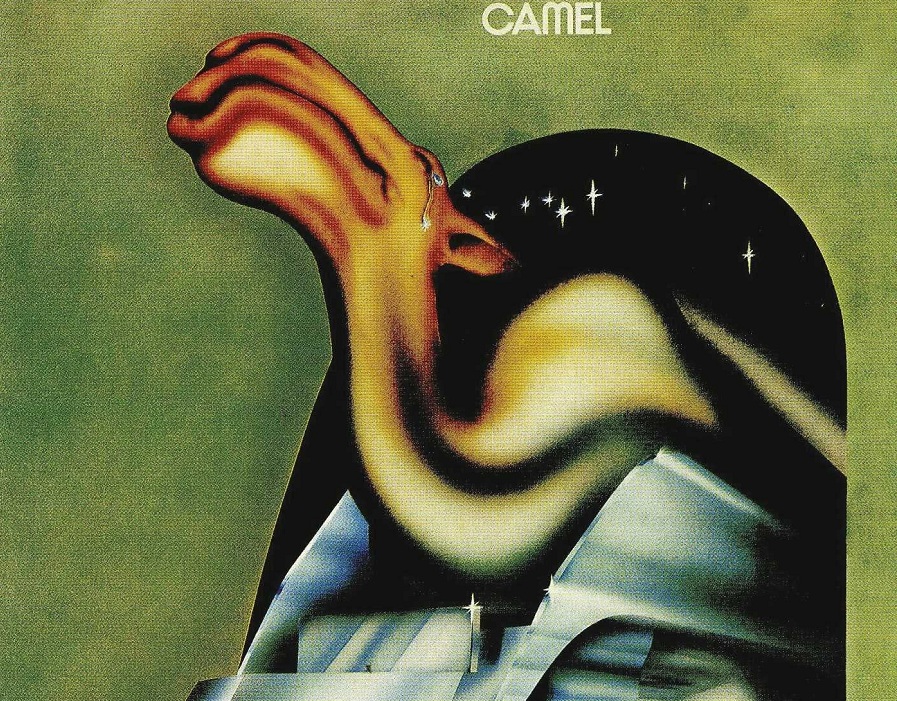

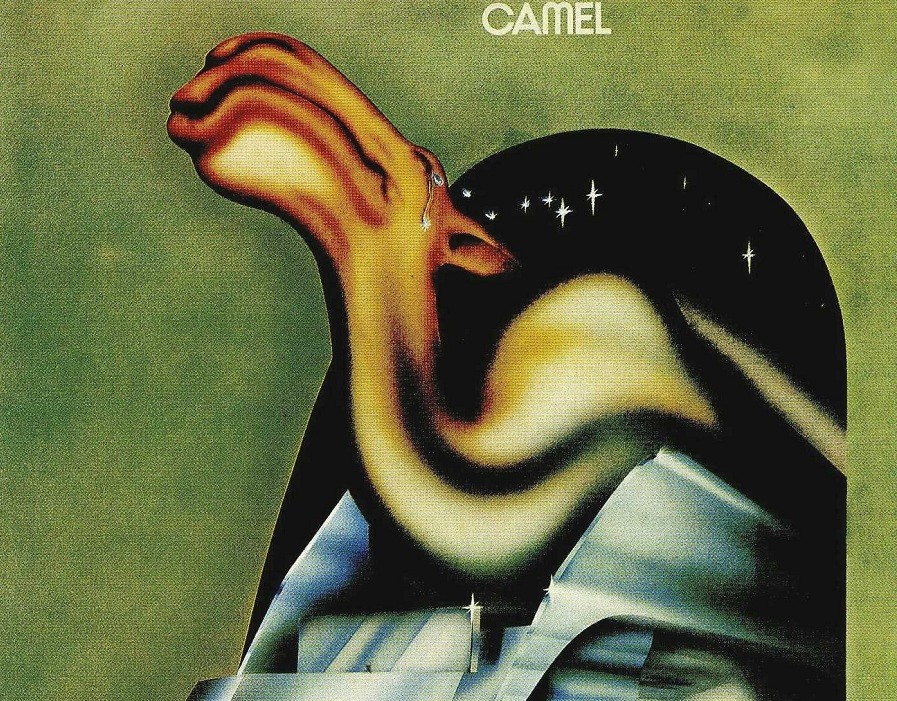

Registrato in dodici giorni e intitolato come il nome della band, “Camel” vende pochissimo, decretando la veloce fine del rapporto con l’etichetta; potrebbe sembrare una tragedia per il gruppo, invece la crisi – come spesso accade – cela un’occasione e i Camel si accasano alla Deram, etichetta principe del rock progressivo; un rapporto che durerà – attraverso anche la Decca – per dieci anni, garantendo i crepuscolari successi del genere alla band.

“Camel”, pur non incontrando il successo di pubblico, si rivela dopo quasi cinquant’anni come uno dei lavori più ingiustamente sottovalutati del periodo; pur non ancora pienamente padroni della formula prog che perfezioneranno negli anni successivi, i Camel confezionano un gioiello di circa quaranta minuti dove riescono a mescolare i cliché del genere – assoli iper tecnici, cambi di ritmo, atmosfere epiche e testi che strizzano l’occhio al fantasy – evitando però alcune pericolose derive non sempre digeribili, come l’eccessiva durata dei brani o la pretenziosità esuberante di altre band. Il sound è ancora debitore in parte a ispirazioni blues, specie nelle parti di chitarra di Latimer, ma i passaggi più delicati e folk fanno da subito associare la band alla scena di Canterbury, nonostante i Camel – almeno geograficamente – ne siano totalmente alieni. In particolare, è facile rilevare l’assonanza con i Caravan, titolari di un prog gentile e melodico, dagli accenti folk, già da qualche anno.

Il lavoro inizia con “Slow Yourself Down”, aperto da una parte d’organo di Bardens che suona come una dichiarazione programmatica. Il brano è in realtà più dalle parti di un decadente rock psichedelico, profumato di blues alla Fleetwood Mac, che del rock progressivo vero e proprio. Il risultato è tuttavia estremamente accattivante, specie nel break centrale che ricorda molto nelle dinamiche gli inseguimenti tra tastiere e chitarra dei Deep Purple. Introdotto da un breve passaggio d’organo, parte un pirotecnico assolo di Latimer che, nel suono e nell’uso della leva del vibrato, cita esplicitamente Ritchie Blackmore, pur mantenendosi nei paraggi di certi lidi blues; è poi la volta di Bardens, che si prende la scena col suo organo elettrico, a metà tra Jon Lord e Ray Manzarek, ma con una delicatezza che sarà marchio di fabbrica per i Camel, prima di una chiusura con dei coretti quasi da West Coast che doppiano gli strumenti.

Ancora entusiasti per la cavalcata del brano d’apertura, eccoci avviluppati dalle atmosfere bucoliche e gentili di “Mystic Queen”, uno dei capolavori di questo sottovalutato esordio. Un semplicissimo arpeggio di chitarra acustica in re minore introduce il canto melodico e quasi sussurrato di Doug Ferguson. Una breve strofa e iniziano le evoluzioni strumentali che, tra cambi di ritmo e atmosfere, non vanno mai sopra le righe, a conferma di una cifra stilistica all’insegna di raffinatezza, classe e misura. La chitarra di Latimer, pur brillando per varietà di timbro e per espressività, segue la linea melodica in modo mirabile. Il finale riprende l’arpeggio iniziale e Ferguson ripete la stessa strofa, dando alla canzone un effetto circolare che aggiunge ulteriore suggestione. Se volete avere un’idea di come il primo album sia stato studiato e metabolizzato nei decenni successivi, nonostante il ridotto successo all’epoca, andatevi ad ascoltare la bellissima “Acts of Man” dei Midlake di quasi quarant’anni dopo. La successiva “Six Ate” è il primo strumentale dell’album ed è un brano in puro stile prog, fatto apposta per mettere in luce le qualità tecniche del collettivo. Su una base quasi jazzata, con l’organo di Bardens che evoca quello di Jimmy Smith, Latimer snocciola una melodia al limite dell’esotismo alla Santana, per poi lasciare spazio all’assolo di Bardens ai sintetizzatori, un Vcs3 e un mellotron. (leggi l’articolo)

La chitarra riprende le redini nel finale, con un suono leggermente più sporcato e fraseggi che – al di là di qualche virtuosismo – omaggiano ancora il blues degli esordi. Uno strumentale che riesce a non annoiare e a mettere in luce le qualità di ogni singolo musicista. “Separation” è un rock dal ritmo sostenuto, scritto e cantato a dovere da Latimer, a cui si devono i passaggi più mossi del lavoro. L’assolo di chitarra è stavolta scatenato, dalle parti del Clapton del periodo Cream o di Hendrix, prima che il consueto cambio di ritmo e atmosfere introduca un breve bridge onirico. Il finale è appannaggio delle tastiere di Bardens, che regala solenni attimi di classicismo, prima di cedere di nuovo all’infuocata chitarra di Latimer che chiude sfumando. Un pezzo che chiaramente mette in mostra l’influenza che una band come i Camel ebbe anche sul prog nostrano, quello della PFM, degli Osanna e de Le Orme.

In apertura della seconda facciata è piazzato l’altro capolavoro di “Camel”, “Never Let Go”. Riproponendo le atmosfere di “Mystic Queen”, un delicato arpeggio di chitarra acustica apre le danze, preludendo a un veloce cambio d’atmosfera. La canzone, unica cantata da Peter Bardens, era già uscita nel ’72 come singolo, e propone un sound che ancora decenni dopo sarà attuale, risultando un brano senza tempo. Ascoltare “Benighted” degli scandinavi Opeth, band metal di fine millennio e di grande successo, per credere.

Nel pezzo degli Opeth l’arpeggio è riproposto in modo pedissequo, in un tributo non celato ai Camel. I successivi cambi di ritmo lasciano campo libero ai soliti mirabili assoli, con l’arpeggio che riaffiora di tanto in tanto e la chitarra elettrica che si prende la ribalta solo nel convulso finale, in cui pare di sentire il Clapton degli anni migliori.

La successiva “Curiosity”, introdotta da un ripetuto riff di basso, è di nuovo un ottovolante di cambi di ritmo e atmosfera, ora decisi, ora più melodici e sognanti. Esaurita la parte più canonica, partono i consueti assoli; Latimer sfoggia dapprima una sei corde selvaggia con tanto di wah wah, per poi cedere il passo all’organo e riprendere le redini successivamente con un suono pulitissimo al limite del jazz; ma anche in questo caso la pertinenza melodica di Andy – forse il suo marchio di fabbrica – risulta ineccepibile. A conferma di una certa circolarità dei brani, “Curiosity” si chiude con la voce di Ferguson, trattata con un phaser, che riprende il bandolo della matassa.

Chiude questo lavoro d’esordio “Arubaluba”, un pezzo che diverrà un cavallo di battaglia dal vivo. Siamo davanti a una vera cavalcata strumentale, forse il pezzo più pienamente progressive del mazzo: continui cambi di ritmo, basso e batteria che pompano come uno stantuffo, chitarra tirata allo spasimo in tutte le sue possibilità espressive, tra effetti e velocità d’esecuzione. A metà brano è Bardens a prendere il comando delle operazioni, prima con un assolo d’organo degno del miglior jazz, poi con gli effetti dei suoi sintetizzatori; poi tutto precipita in un finale pirotecnico che lascia l’ascoltatore provato e pienamente soddisfatto.

“Camel” è un esordio da riscoprire assolutamente, se amate la musica degli anni settanta; una vera macchina del tempo che vi farà precipitare dritti in un’epoca lontana e passata, ma forse più ansiosa di futuro dei nostri anni. Come in un romanzo steampunk, ci troviamo in quello che allora nella testa dei quattro giovani musicisti doveva essere il futuro, o almeno come lo immaginavano.

Un futuro, tutto sommato, in cui qualche previsione si è rivelata azzeccata. Non tutte, purtroppo.