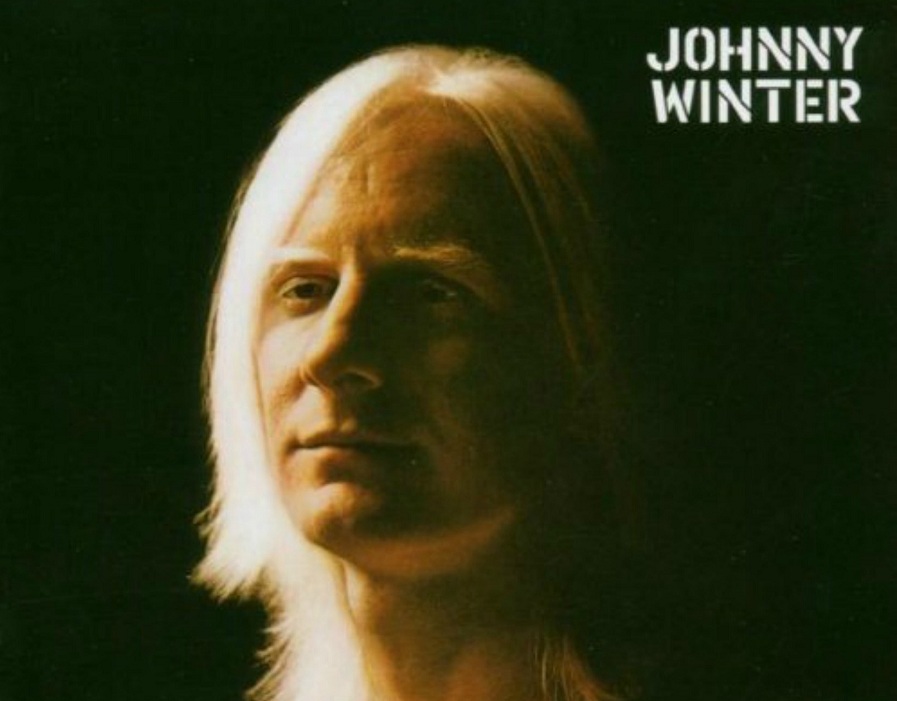

Il mondo del rock, non diciamo nulla di nuovo, non ha mai brillato per la misura e la discrezione estetica dei suoi eroi; ma se c’è stato un personaggio che era difficile, se non impossibile, confondere a prima vista con chiunque altro, quello era Johnny Winter.

Albino, magrissimo, il corpo ricoperto da colorati tatuaggi e look da pistolero dei vecchi film western, con tanto di enorme cappello da cowboy da cui spuntavano i lunghissimi capelli bianchi; perfino le sue chitarre – che per lui erano quasi un prolungamento naturale del braccio – erano particolarissime: dal Dobro, che fu una delle prime rockstar a sfoggiare, ai modelli meno iconici della Fender, fino alla celebre Gibson Explorer degli anni settanta e un particolare e agilissimo modello senza paletta – la Erlewine Lazer – che suonò dagli anni ottanta in poi.

L’anno in cui Johnny emerse prepotentemente alla ribalta del rock mondiale fu il 1969; la scena rock statunitense, nonostante la paternità del primo rock’n’roll e del blues, faticava a esprimere dei “guitar hero” di pari valore – artistico e commerciale – di quelli britannici. Se da questa parte dell’oceano c’erano Eric Clapton, Jimmy Page, Peter Green, Jeff Beck e una pletora di strumentisti portabandiera di band prestigiose come Rolling Stones, Free e tante altre, il parterre americano non sempre riusciva a esprimere personaggi altrettanto iconici; perfino Jimi Hendrix era dovuto emigrare in Gran Bretagna per trovare il grande successo. Michael Bloomfield era forse il miglior chitarrista a stelle e strisce del periodo, una sorta di Eric Clapton americano, ma forse troppo timido e legato al blues tradizionale per fare altrettanto furore. E proprio la storia di Johnny Winter, con uno di quei “twist” tipici delle storie dei grandi artisti, si lega a doppio filo a quella di Bloomfield.

Nel 1969 Johnny, pur avendo appena venticinque anni, vanta già un’esperienza di dieci anni, fatta di talent, – ebbene sì, esistevano anche allora – militanza in band più o meno pittoresche, registrazioni di qualità alterna e un tentativo di esordio solista che vedrà la luce quasi di contrabbando quando il nostro sarà famoso: “The Progressive Blues Experiment”.

Nativo di Beaumont, Texas, Johnny è fin da subito immerso in una realtà fortemente radicata nel blues (il padre fu sindaco di Leland, un paese del Mississippi), tanto che anche il fratello Edgar – albino a sua volta – diventerà un musicista di culto.

Johnny inizia subito a sviluppare uno stile peculiare sia nel canto – un rabbioso urlo alla carta vetrata, ancor più sorprendente se abbinato alla presenza scenica – che, soprattutto, alla chitarra; suona di tutto, Winter: il blues acustico tipico del downhome nero e quello elettrico e furente di Chicago, ma anche il rock’n’roll di Chuck Berry e quello d’importazione dei Rolling Stones. Dopo la lunghissima gavetta, dove apprende dai maestri neri ogni segreto del blues, Johnny viene notato proprio da Bloomfield, forse per un articolo su “Rolling Stone” che lo definisce “la più fluida chitarra blues che abbiate mai potuto sentire”; Mike è sulla cresta dell’onda, per la sua militanza con Paul Butterfield e soprattutto per il disco “Supersession” inciso con Al Kooper e Stephen Stills, un successo mondiale. Personaggio generoso con gli esordienti, Bloomfield durante il tour di “Supersession” offre il palco prima a Carlos Santana e poi allo sconosciuto Johnny. (leggi l’articolo)

La sera del 13 dicembre del 1968, al Fillmore East di New York, i due suonano insieme una pirotecnica versione di “It’s My Own Fault Baby”, uno slow di B.B. King, e la carriera di Johnny prende il volo.

Secondo la leggenda – probabilmente un po’ romanzata – la Columbia lo mette sotto contratto all’istante, con un faraonico anticipo di 600mila dollari, il triplo di quello che la Atlantic aveva offerto ai Led Zeppelin.

Affilate le sue armi, Johnny si chiude in studio e ne esce con quello che dovrebbe essere il suo disco di debutto. “Dovrebbe”, perché, battendo la Columbia sul tempo di pochi giorni, la Sonobeat pubblica i nastri incisi e dimenticati l’anno prima per “The Progressive Blues Experiment”. Ma, al di là di questioni di diritti d’autore, il disco della Columbia può considerarsi a tutti gli effetti il primo vero disco a nome Johnny Winter.

La formazione dell’album prevede un agile trio, molto in voga all’epoca, con Tommy Shannon al basso e Uncle John Turner alla batteria; Shannon sarà poi nei Double Trouble di Stevie Ray Vaughan, chitarrista texano molto debitore dello stile di Winter. In alcuni brani si aggiungono come ospiti il fratello Edgar e amici bluesman come Willie Dixon e Little Walter.

Introdotto da un riff di basso di Shannon, il disco si apre con “I’m Yours and I’m Hers”, uno dei brani manifesto del primo Johnny Winter; siamo dalle parti del rock blues in stile Cream, americanizzato dal selvaggio urlo del cantante texano. Grazie alle sovraincisioni Johnny si produce in una labirintica parte di chitarra che mescola la slide – di cui è grande maestro – e la solista. Il risultato è a tratti quasi cacofonico e un po’ straniante; una caratteristica di Johnny Winter è infatti la tendenza a riempire di note ogni spazio vuoto, con una vocazione a certo “horror vacui” che a volte rischia di stordire l’ascoltatore.

Si passa subito a “Be Careful With A Fool”, classico slow mutuato da B.B. King, in cui Winter ha occasione di mostrare la sua estrema pertinenza al genere sia nella vocalità graffiante che nei deliziosi lick di chitarra che sfoggia. Il suono è pulitissimo e paga poco pegno agli effetti e alle distorsioni più acide del rock, come raramente sarà in futuro. Il chitarrismo di Johnny è fluido e pulito, ma allo stesso tempo estremamente torrenziale, anticipando la cifra che quindici anni dopo renderà Stevie Ray Vaughan una star. I virtuosismi di cui è capace sfiorano a tratti il parossismo, in una ricerca della velocità che rischia di lasciare senza fiato. Il basso profilo e il rimanere nelle righe non fanno certo parte della personalità di Johnny e, piaccia o meno, la sua tecnica è strabiliante.

Con “Dallas” si tira un po’ il fiato; si tratta di un brano acustico per chitarra slide, composto dallo stesso Winter ma che potrebbe uscire da un disco anni ’30 di Blind Lemon Jefferson. A ulteriore conferma dell’esigenza vitale del chitarrista di riempire tutti gli spazi, anche qui pare quasi di sentire due o tre chitarre suonare assieme.

“Mean Mistreater” è un blues in stile Muddy Waters, talmente tradizionale da sembrare impossibile che non esca da una vecchia registrazione della “Chess”; e pare incredibile che all’epoca un disco del genere potesse scalare le classifiche, ma tant’era. A conferma dell’ortodossia del brano, troviamo il grande Little Walter all’armonica e il mito del blues Willie Dixon al contrabbasso. Stavolta Johnny è molto più misurato, per un omaggio ai padri del blues sentito e filologicamente inappuntabile.

Con “Leland Mississipi Blues”, omaggio al paese di cui il padre fu Primo Cittadino, torniamo al rock blues più hendrixiano, con tanto di passaggi con la chitarra elettrica che doppia la voce. La parte solista è ottima, con frasi che sembrano anticipare il nascente southern rock e con la sei corde del texano che riesce a suonare leggermente più misurata del solito.

Si va avanti con un classico, suonato da tutte le band di british blues dell’epoca, “Good Morning Little Schoolgirl”. La versione di Winter, pur con piglio decisamente più yankee, non si discosta poi molto da quelle di Yardbirds e Ten Years After. Ad accompagnare la frenetica chitarra del leader una robusta sezione di fiati, capitanata dal sassofono del fratello Edgar, strumentista di tutto rispetto ma “troppo poco folle per diventare un buon bluesman” nelle parole di Johnny.

“When You Got A Good Friend” è un altro numero acustico, direttamente dal repertorio di Robert Johnson, icona del blues anni trenta. Di nuovo Johnny dimostra di trovarsi pienamente a proprio agio con gli arrangiamenti più classici della musica del Diavolo.

Siamo quasi in dirittura d’arrivo e Johnny Winter piazza a sorpresa “I’ll Drown in my Tears”, un classico soul alla Ray Charles completamente fuori contesto, con tanto di coretti femminili. La prestazione vocale è sorprendente, assolutamente pertinente al genere e, per una volta, la chitarra rimane in un angolo lasciando campo libero al Winter cantante.

“Back Door Friend” chiude in bellezza con un altro blues – dal canzoniere di Lightnin’ Hopkins” – che più ortodosso non si potrebbe. Johnny si produce alla chitarra elettrica slide, accompagnato solo dal battito pulsante delle percussioni.

Si chiude così “Johnny Winter”, l’album che farà del chitarrista albino la star di una breve stagione, al punto da farlo includere nella leggendaria line up del Festival di Woodstock; ma sarà un breve fuoco d’artificio. Il seguente “Second Winter” sarà ancora un successo, virando verso un hard rock di grana leggermente più grossa ma comunque efficace per riempire gli stadi americani; successivamente l’unione con gli ex McCoys di Rock Derringer e l’infinito tunnel dell’eroina che per un po’ annebbierà la classe del texano. Poi il ritorno al blues più ortodosso e di nicchia, prima con gli album in collaborazione con Muddy Waters e poi – negli anni ’80 – il ritorno in grande spolvero per la Alligator, etichetta votata al blues più puro.

Johnny continuerà a calcare i palcoscenici e a incidere fino a pochi giorni prima della morte, il 16 luglio del 2014, dopo un lento declino del fisico, inflessibile nel presentargli i conti di una vita di eccessi; una vita all’insegna del blues: “Un albino come me che suona blues, e cioè musica nera, è sicuramente un fenomeno. Ma la cosa più fenomenale è che lo faccio da quasi quarant’anni e non mi è mai importato del successo o della popolarità. L’unica cosa che conta per me, è suonare. Il blues, ovviamente.”