Nel dicembre del 1968, appena cinque mesi dopo il disco d’esordio, i Deep Purple pubblicano il loro secondo album: “The Book of Taliesyn”. Quando si dice battere il ferro finché è caldo.

L’epoca, lo abbiamo detto spesso, è quella della creatività vulcanica; perfino i Beatles, che si chiudevano in studio a sperimentare come pochi altri allora, uscivano con almeno un disco all’anno. Il 1968, poi, era stato l’anno in cui la rivoluzione musicale aveva avuto la sua controparte sociale, con le barricate del Maggio Francese e le grandi rivendicazioni dei giovani di tutto il mondo.

I Deep Purple erano lontani dagli aspetti più sociali della questione: il loro debutto, “Shades of Deep Purple”, uscito a luglio, aveva sfondato misteriosamente nel mercato più difficile e a un tempo importante, quello americano. Il singolo “Hush”, cover di un brano di Joe South, era stato uno dei maggiori successi dell’anno e anche l’album aveva venduto bene; in patria, invece, Blackmore e compagni erano ancora illustri sconosciuti.

La Tetragrammaton Records, etichetta dal nome improbabile che li distribuiva oltreoceano, propose subito di affrontare un lungo tour da un capo all’altro degli Stati Uniti, ma per farlo era consigliabile avere un nuovo album da proporre. La band, inoltre, era talmente acerba da avere un repertorio abbastanza scarno e fu così d’accordo sulla necessità di incidere altro materiale.

“The Book of Taliesyn”, va detto subito, al di là dell’incredibile qualità dei musicisti, è un lavoro inciso e – soprattutto – pensato in fretta, troppo in fretta. Il risultato è a tratti raffazzonato, nonostante tra i solchi emerga già prepotente quel suono inconfondibile che di lì a un paio d’anni farà dei Deep Purple dei mostri sacri. Quattro brani originali, con larghe parti strumentali classicheggianti e passaggi psichedelici, e tre cover costituiscono la tracklist del lavoro.

L’album viene registrato agli studi De Lane Lea Studios in Kingsway a Londra, in pochi giorni ad agosto, dopo qualche prova e con qualche ritocco a ottobre. Il canovaccio del disco si muove sulla falsariga dell’esordio di pochi mesi prima: Ian Paice alla batteria è già una sicurezza e il suo drumming preciso e potente ben dialoga col basso di Nick Simper; i duelli chitarra-organo tra Ritchie Blackmore e Jon Lord si confermano il fulcro del sound; la voce di Rod Evans, bella, duttile e piena di feeling, è però il punto debole. Parliamoci chiaro, come vocalist Evans avrebbe fatto la gioia di tante band, ma il suo stile non sempre si adattava alla perfezione nell’impasto roccioso e già ai limiti dell’hard rock degli altri componenti.

Blackmore appare sempre più risoluto con la sua chitarra elettrica, piena di distorsioni e riverbero, lontana il giusto dal blues in un’epoca in cui i Guitar Hero ne erano ancora totalmente dipendenti; Lord si prende forse qualche libertà di troppo nell’infarcire di lunghe divagazioni classiche le sue parti d’organo, inventando un miscuglio tra il Manzarek dei Doors, il jazz di Jimmy Smith e le istanze del nascente rock progressivo.

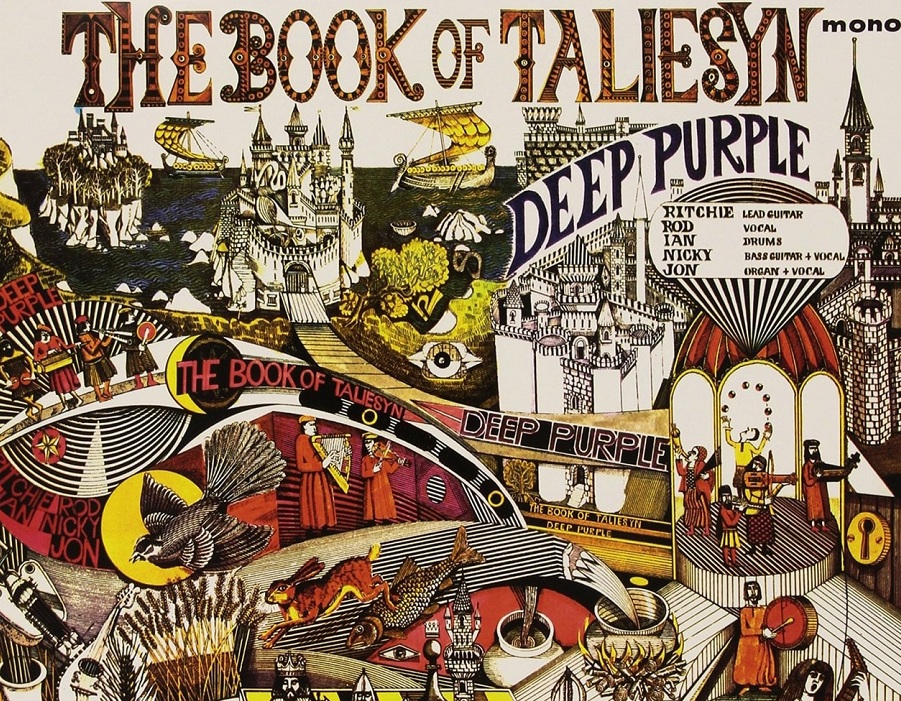

Il disco esce quindi negli Usa l’undici dicembre, con un packaging che fa di tutto per strizzare l’occhio al pubblico americano, tentando di fare della band un crossover tra la psichedelia progressiva dei Vanilla Fudge – band a cui i ragazzi inglesi vengono puntualmente paragonati – e l’immagine di fricchettoni hippie, dediti a meditazione e filosofie tra l’orientale e la fuffa più spinta. Il titolo allude a un misterioso libro di tale Taliesyn, bardo gallese forse vissuto attorno all’anno mille. La copertina congegnata dall’artista John Vernon Lord – nessuna parentela con Jon – non è da meno: grafica tra psichedelia e fantasy, un accurato quanto improbabile miscuglio tra iconografia orientale e medievale, con i nomi dei componenti vergati a penna, quasi fossero coinvolti oscuri monaci amanuensi.

Gli ingredienti, insomma, ci sono tutti. Di più: forse sono fin troppi.

Il disco delude a livello di vendite e non ripete il successo del precedente, arrampicandosi a fatica nella Top 50 americana. Diverso il discorso in Gran Bretagna, dove il lavoro esce qualche mese dopo e non viene nemmeno pubblicizzato a dovere, vendendo pochissimo.

Rimane però a suo modo una pietra miliare: si tratta infatti del primo album a uscire per la Harvest, mitica etichetta progressiva allora al debutto.

“The Book of Taliesyn” si apre con “Listen, Learn, Read On”, pezzo dal mastering abbastanza curioso, con la voce profonda di Rod Evans che pare quasi arrivare dal fondo di un pozzo, come fosse un corpo estraneo all’accompagnamento. Il tono di Rod è quasi recitato e il brano appare un incrocio tra i Doors del Re Lucertola Jim Morrison e la psichedelia californiana, con tanto di assolo acidissimo di Blackmore; il ritornello, come spesso accadrà in futuro, apre uno spiraglio di luce quasi melodico. Una bella apertura, quasi straniante a tratti, per cambi d’atmosfera e per gli effetti alla voce di Evans.

Il secondo capitolo è “Wring That Neck”, strumentale che i Deep Purple continueranno a proporre spesso dal vivo anche nella successiva formazione e forse il passaggio più compiuto del disco, alla luce di quello che accadrà in futuro; ruolo che nel primo album ricopriva “Mandrake Root”. Il pezzo è – come detto – uno strumentale che anticipa in toto il sound in divenire della band, con un incedere boogie blues che fa da tappeto a pirotecniche evoluzioni di chitarra e organo, coi duelli rusticani tra Blackmore e Lord.

L’unisono e il feeling tra i due è meraviglioso, con Lord che suona in modo perfettamente pertinente al genere, senza lasciarsi troppo andare alle sue divagazioni classiche, mentre Ritchie si prende la scena con una serie di assoli portentosi; nel primo suona velocissimo e quasi improvvisando, poi la musica si ferma e il chitarrista sciorina una serie di frasi prettamente blues in solitaria. Probabilmente il brano più a fuoco della raccolta.

La successiva “Kentucky Woman” doveva essere nelle intenzioni il numero da alta classifica, come lo era stato “Hush”; le origini sono ancora più nobili, una ballatona country pop del grande Neil Diamond. Il risultato è molto apprezzabile: il trattamento Deep Purple trasfigura completamente il pezzo, facendolo diventare una cavalcata che mischia in un frullatore soul, rythm and blues, psichedelia, un assolo micidiale di chitarra e un intermezzo quasi barocco dell’organo di Lord.

Eppure, in classifica “Kentucky Woman” non funziona. Poco male, l’arrangiamento anticipa i futuri fasti della band e stavolta anche Rod Evans sfoggia una prestazione coi fiocchi.

I successivi sette minuti sono occupati da una minisuite in due movimenti: il primo, piuttosto breve, intitolato “Exposition” è ispirato nientemeno che alla Settima Sinfonia di Beethoven e si divide equamente tra Blackmore e Lord, per poi cedere il campo a un’altra cover, “We can work it out” dei Beatles. Perché mescolare due atmosfere così diverse, resta un mistero, e il risultato, ottimo se preso in modo unitario, stride un po’ accostato.

Lo stesso Paul McCartney si era speso con parole d’elogio per la cover di “Help”, nell’album di debutto, e così i giovani Deep Purple pensarono bene di fare il bis. La cover è ben riuscita anche stavolta, sebbene cimentarsi coi Beatles implichi da subito l’impossibilità di migliorare l’originale; la versione della band inglese si mantiene comunque su ottimi livelli, proponendo parti strumentali che mettono in luce le qualità dei musicisti, ma alla lunga snaturano un po’ troppo il brano.

Il secondo lato del vinile si apre con “Shield”, lungo brano psichedelico molto diverso da qualsiasi cosa incideranno in seguito i Deep Purple, più vicino forse ai Doors, ai Cream e al movimento psichedelico americano che all’hard rock. Un pezzo davvero riuscito che mette in luce anche le qualità compositive e di autore di Evans. Secondo Nick Simper, i testi di Evans sono migliori di quelli successivi del complesso. L’impiego delle percussioni e il lungo assolo di Blackmore, che ricorda un po’ il Clapton dei Cream, fanno sorgere qualche rimpianto e qualche domanda: se Evans fosse rimasto e i Deep Purple avessero suonato ancora rock psichedelico, come sarebbe andata la storia del gruppo?

La successiva “Anthem” è un altro passaggio acerbo ma fondamentale: l’apertura è quella di una ballata molto delicata, con la voce di Evans a prendersi le luci dei riflettori; a metà la svolta, con un intermezzo orchestrale di vera e propria musica barocca, un anticipo del concerto per gruppo e orchestra che Jon Lord metterà insieme di lì a poco. Un inseguimento tra organo, violino e chitarra che ricorda molto il “Concerto Grosso” che i New Trolls incideranno un paio d’anni più tardi. (leggi il nostro articolo)

Il disco si conclude con un’altra cover sullo stesso stile della precedente dei Beatles, “River Deep Mountains High” di Ike e Tina Turner, preceduta da un’apertura che ripropone “Also sprach Zarathustra”, scritta nel 1896 dal compositore tedesco Richard Strauss e una lunga parte strumentale. La cover anche stavolta si va a scontrare con un pezzo da novanta del soul pop, ritenuto da Phil Spector il suo miglior risultato e inserito al 33° posto tra le migliori canzoni di tutti i tempi da “Rolling Stone”. La versione dei Deep Purple è notevole ma non aggiunge nulla di decisivo al disco.

Passeranno ancora sei mesi e i Deep Purple daranno alle stampe il successivo album, il terzo in undici mesi, intitolato col nome del gruppo. Nonostante la buona qualità, le vendite saranno ancora peggiori, finendo per acuire le tensioni interne e portando alla sostituzione del cantante Rod Evans – la cui voce è ritenuta poco adatta all’hard rock verso cui Blackmore e soci vorrebbero muoversi – e del bassista Nick Simper; arriveranno Ian Gillan e Roger Glover, dagli Episode Six e – in tutti i sensi – sarà tutta un’altra musica.

Andrea La Rovere – Onda Musicale