Dopo l’esordio del 1967, un album che portava lo stesso nome del gruppo e proponeva una personalissima versione dell’allora imperante british blues, i Ten Years After avevano preso la strada più particolare.

Il loro secondo album, infatti, era un live, intitolato ironicamente “Undead” e registrato in un piccolo club jazz di Londra, il Klook’s Kleek. A quel tempo il disco dal vivo era un passaggio tutt’altro che scontato nella carriera di una band, a differenza di quanto sarebbe successo fin dagli anni Settanta, quando l’album live sarebbe diventato un rito obbligato per ogni rock band di un certo valore.

Il 1969 era iniziato da appena un mese e mezzo quando, il 22 febbraio i ragazzi di Nottingham, guidati dal Robin Hood della chitarra, il virtuoso Alvin Lee, davano alle stampe “Stonedhenge”, titolo nuovamente ironico del loro terzo album, secondo in studio.

Il materiale era stato già registrato qualche mese prima, all’inizio di settembre, nei Decca Studios di Londra, a testimonianza di un periodo creativo particolarmente fervido.

“Undead” però era uscito appena il mese prima, in agosto, e la casa discografica decise di far passare qualche tempo. Alvin e Ric Lee, Leo Lyons e Chuck Churchill non sapevano che quell’anno sarebbe stato quello del grande successo.

“Stonedhenge” ebbe un’ottima accoglienza, entrando nella Top 10 britannica e lo stesso fu per il singolo “Hear Me Calling”; la cosa schiuse le porte dei grandi festival alla band d’oltremanica, in particolare di quello di Woodstock.

L’anfetaminica esibizione del quartetto, specie per l’indiavolato boogie blues “I’m Going Home”, fece conoscere i Ten Years After in tutto il mondo, grazie anche al successo del film dedicato al festival. Negli Stati Uniti furono subito adottati come star di prima grandezza, tanto che negli anni avrebbero stabilito il record del maggior numero di tour in Usa. La velocità e la tecnica di Alvin Lee divennero proverbiali, ma alla lunga il repentino successo della band finì per rivelarsi un vero e proprio boomerang.

I Ten Years After cambiarono sound, adattando il loro blues psichedelico e quasi jazzato alle grandi platee e agli stadi americani, che richiedevano un suono più grezzo e robusto. “Eravamo diventati una specie di juke-box itinerante” ebbe a dire Alvin Lee, e il gettone del pubblico richiedeva all’infinito “I’m Going Home”: nel giro di qualche anno il gruppo, logorato da anni di infiniti tour, si sciolse.

Ma riavvolgiamo indietro il nastro di qualche tempo, prima della fatidica estate di Woodstock, e torniamo alla fine di febbraio, quando i Ten Years After pubblicavano “Stonedhenge”. La copertina riprende il gioco di parole del titolo, tra “stoned”, ovvero l’espressione gergale che indica l’effetto delle sostanze psicotrope e “Stonehenge”, il celebre sito megalitico britannico.

Si parte subito col piede ben premuto sull’acceleratore: “Going To Try” è un pezzo geniale, che purtroppo viene ricordato poco tra i cavalli di battaglia della band. A metà tra una cavalcata blues psichedelica, la sperimentazione e una sorta di ballata confidenziale e gotica, il brano si apre con un insistente battito percussivo, prima dell’entrata della voce che, doppiata dall’organo, introduce il tema; un break di piano interrompe l’andamento, che riprende più sostenuto con l’ingresso della chitarra, virando al boogie. Pochi secondi e tutto cambia di nuovo, con l’atmosfera che vira verso una melodia più dolce, con Alvin Lee che gioca a fare il crooner gotico, con una voce calda e baritonale degna di Scott Walker.

Ma non è finita, si torna subito nell’alveo iniziale del boogie psichedelico, con l’organo impertinente di Chick Churchill a menare le danze e il grande lavoro alle percussioni – suonate da Simon Stable – che ricorda quasi gli oscuri Sam Gopal del giovanissimo Lemmy. Alvin Lee ritorna poi alla parte vocale, doppiandosi efficacemente con la chitarra, una sua specialità. Un inizio straniante, che chiarisce bene le coordinate sperimentali del lavoro.

Si prosegue con “I Can’t Live Without Lydia”, una sorta di intermezzo pianistico tra boogie e jazz, dove Lee si cimenta coi tasti bianchi e neri.

La successiva “Woman Trouble” è un vero e proprio tributo al jazz-blues della west coast, anni Quaranta. La batteria è appena spazzolata e la voce di Alvin è suadente e carezzevole, tra Elvis e qualche oscuro crooner jazz. I fill di chitarra sono pulitissimi e improntati al jazz, mentre il primo assolo è appannaggio dell’organo di Churchill, a testimonianza di una formazione ancora in perfetto equilibrio tra i vari elementi e non sbilanciata verso la chitarra dell’istrionico leader. La parte di Lee è meravigliosa, un assolo miracolosamente sospeso tra blues e jazz, che pare uscire direttamente da qualche localino fumoso degli anni Sessanta. Un capolavoro di tecnica e atmosfera, questo brano, dove trovano spazio anche dei brevi assoli di basso e batteria. Tanto di cappello.

“Skoobly-oobly-doobob” è di nuovo un intermezzo, un brevissimo divertissement in cui Alvin Lee si sbizzarrisce in uno dei suoi numeri ad effetto, in solitaria: suona e canta all’unisono le stesse note, un trucco che farà la sua fortuna a Woodstock e che verrà ripreso in ambito jazz da George Benson. Poco meno di due minuti di improvvisazione e sublime virtuosismo.

“Hear Me Calling” è forse l’apice dell’intera raccolta e uno dei brani più celebri di tutto il canzoniere del complesso. Su una ritmica da boogie blues alla John Lee Hooker, Lee e soci riescono a tirar fuori un blues che è allo stesso tempo perfettamente canonico nel rispettare le strutture del genere, e rivoluzionario nel modo in cui è trattato il tutto. Il crescendo ritmico è inarrestabile e offre lo sfondo ideale ai fraseggi quasi parossistici di Alvin, il chitarrista più veloce del rock, certo, ma all’epoca dotato di un’inventiva e di una cifra stilistica riconoscibile e non ancora votata all’effetto fine a sé stesso.

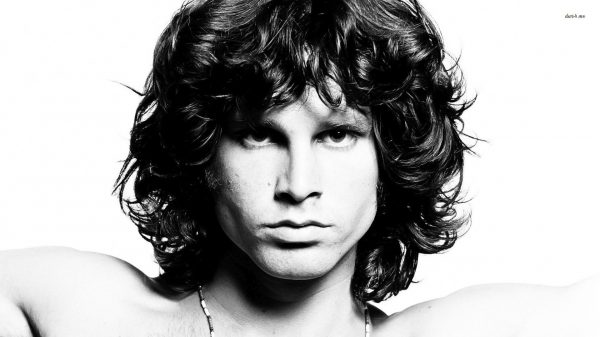

Si va avanti con “A Sad Song”, lentissima ballata di grande atmosfera sostenuta da un incessante giro di basso e dal bordone d’organo, con Alvin Lee che pare una via di mezzo tra Jim Morrison e John Mayall; quest’ultimo pare aleggiare con la sua presenza in tutto il lavoro. Dopo un breve crescendo il brano riprende il lento incedere iniziale, senza nulla concedere ad assoli e virtuosismi, preservando così la compattezza di un pezzo davvero particolare e maturo.

Dopo “Three Blind Mice”, intermezzo di un minuto scarso a base di percussioni, si torna a fare sul serio con la lunghissima “No Title”. Tre minuti di sussurri blues e ritmica appena accennata, prima del cambio di ritmo, che diviene in staccato e offre l’ennesima occasione alla chitarra di Lee per spadroneggiare. A metà brano è Churchill a prendere le redini della situazione con una lunga parte d’organo sospesa tra psichedelia e qualche accenno progressivo, prima che il pezzo riprenda l’indolente andamento iniziale.

“Faro” è l’ultimo intermezzo, stavolta a opera di Leo Lyons e del suo basso. La chiusura spetta a “Speed Kills”, sfrenato boogie introdotto dallo sbuffare di una locomotiva e che ricorda vagamente la celebre “Mystery Train” resa celebre da Elvis. E proprio a Elvis si rifà Alvin Lee cantando con fare indolente questo blues accelerato; anche i fill di chitarra paiono uscire dritti dalla sei corde di Scotty Moore, mentre il velocissimo assolo pare anticipare i fasti di “I’m Going Home” e suona molto all’americana: facile intuire il perché del successo oltreoceano dei Ten Years After.

Qualche mese dopo il successo incredibile e non preventivato di Woodstock avrebbe cambiato tutto. Non subito, pero: nella discografia dei Ten Years After c’è ancora spazio per ottimi dischi, prima che una virata commerciale verso un sound grezzo e robusto, tipicamente americano, decreti la fine dei fasti di un complesso ormai relegato tra quelli oggetto di culto.