Il 12 gennaio del 1969 l’album d’esordio dei Led Zeppelin si abbatte nei cieli non troppo sereni del mondo del rock come il proverbiale fulmine. Sebbene nessuno degli ingredienti utilizzati dalla band debuttante sia da considerarsi di prima mano, il risultato è un suono mai sentito prima.

Ascoltando l’opera prima di Page, Plant, Jones e Bonham, si trascura quasi sempre un fattore: quando il complesso si reca in studio per registrare in poche ore il disco, ha poche ore di prove alle spalle e nessuna previsione sulla possibile accoglienza del pubblico verso un tale miscuglio di cose già sentite, ma ricombinate in modo totalmente innovativo.

Non solo: se Jimmy Page e John Paul Jones si sono fatti un buon nome come turnisti e – il secondo – come arrangiatore, Robert Plant e John Bonham sono praticamente degli illustri sconosciuti; entrambi hanno militato nei “Band of Joy” e Plant ha da esibire qualche registrazione solista, oltre a una presenza scenica sfrontata e dirompente.

Eppure basta ascoltare i solchi di questo primo capitolo della loro discografia per rendersi conto che l’amalgama è già perfettamente a punto; il suono è talmente compatto, definito e maturo che nei dischi successivi saranno necessari ben pochi aggiustamenti per raccogliere dai disciolti Beatles il testimone di gruppo più popolare del pianeta. Anzi, per qualcuno, il loro suono non sarà mai più così fresco, innovativo e ammantato di perfezione come nel lavoro d’esordio.

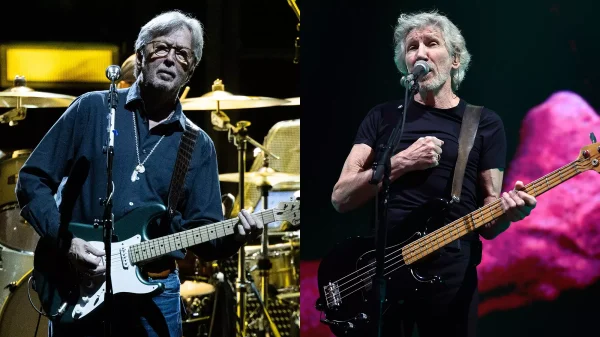

Come si diceva, i Led Zeppelin non inventano nulla di nuovo, almeno sulla carta: addirittura non sono nemmeno una band nuova di zecca, teoricamente. Il complesso sorge infatti sulle ceneri dei gloriosi Yardbirds, la band sospesa tra beat e blues che – passando dagli scarni palchi del Marquee alle classifiche mondiali – aveva tenuto a battesimo Eric Clapton e Jeff Beck. Gli Yardbirds, però, sono anche il primo vero gruppo di Jimmy Page, l’ambizioso chitarrista che, di fronte alle defezioni di tutti i compagni, si reinventa i New Yardbirds, con le idee piuttosto chiare sul nuovo suono da inseguire. La band è messa insieme in modo piuttosto avventuroso, talmente casuale che è difficile non pensare che il destino non ci abbia messo lo zampino. John Paul Jones ha conosciuto Page collaborando come turnista a “Truth”, l’esordio solista di Jeff Beck a cui anche Jimmy collaborava; John medita di accasarsi con una band – anche su suggerimento della moglie, stanca dei ritmi infernali da sessionman – e si trova al momento giusto nel posto giusto, ovvero alle registrazioni di “Hurdy Gurdy Man” di Donovan, a cui entrambi partecipano.

Jimmy sceglie per la voce il talentuoso Terry Reid, uno che Madre Natura ha dotato di una vocalità impareggiabile, risparmiando tuttavia sulla lungimiranza: Terry rifiuta, come l’anno dopo rifiuterà la proposta dei Deep Purple, e rilancia, suggerendo il nome di Robert Plant e consigliando di prestare un orecchio anche al batterista che suona nello stesso gruppo.

La formazione – che pare una specie di Armata Brancaleone in salsa rock – a quel punto è fatta; pare quasi un esperimento audace, buono giusto per rispettare un vecchio contratto degli Yardbirds per un tour in Scandinavia. Quando i quattro si trovano in studio per provare a suonare assieme, però, accade il miracolo: “Ci ritrovammo a suonare in una stanza e dopo poco ci rendemmo conto di cosa stava succedendo. Iniziammo a ridere, per la gioia o per la consapevolezza di quel che potevamo fare noi quattro insieme” ricorda Jimmy Page, anni dopo.

E il grande chitarrista è talmente convinto delle possibilità del complesso – e ancor più disilluso dalle capacità dei produttori con cui ha lavorato – da pagare di tasca sua, coi risparmi da turnista, l’affitto dello studio di registrazione. 1782 pounds, tanto costano a Page le session del primo album, e le stesse – grazie anche agli uffici di Peter Grant all’Atlantic – frutteranno milioni di dollari in pochi mesi.

Dopo il celebre tour scandinavo e alla vigilia di uno americano, con uscita del disco annessa, manca solo il nome: New Yardbirds non si distingue per fantasia e non convince nessuno. A questo punto, in un episodio degno della mitologia, si inserisce Keith Moon, l’estroso – a dir poco – batterista degli Who. Brindando al futuro incerto tra gloria e catastrofe del progetto, il buon Keith pronuncia la celebre frase “questa band volerà in alto come un fottuto dirigibile di piombo!”.

Due cose sa fare come nessuno, Keith Moon: suonare la batteria e bere, ma quella volta gliene riesce una terza, azzeccare uno dei brand più iconici della storia del rock. Tolta una “a” all’espressione “lead Zeppelin”, il nome è bello che pronto. A quel punto non manca proprio nulla: la copertina riproduce in bianco e nero il tragico schianto dello Zeppelin LZ 129 Hindenburg del 6 maggio 1937 a Lakehurst, che costò la vita a trentacinque persone e pose la pietra tombale sulle ambizioni del volo aerostatico. Il disco esce ottenendo subito un incredibile successo di pubblico e critica, proiettando i ragazzi poco più che ventenni nella leggenda, con tutti i pro e contro del caso.

Ancora oggi, mettere sul piatto il primo album dei Led Zeppelin, cercando di calarsi nei panni dell’ascoltatore tipo dell’epoca, che nulla sapeva del gruppo, è un’esperienza dirompente.

L’attacco è affidato alla breve “Good Times Bad Times”, vero bignami del nuovo suono targato Led Zeppelin; al di là di un’impostazione ancora piuttosto canonica, oscillante tra hard, psichedelia e reminiscenze beat, sono già presenti tutte le caratteristiche del complesso: le trame di chitarra di Page e un brevissimo assolo al fulmicotone, il basso pulsante di John Paul Jones, il drumming unico di John “Bonzo” Bonham e il carisma sopra le righe di Robert Plant.

Diciamolo chiaramente, al di là dell’incredibile tecnica e personalità di ogni componente del gruppo, a fare la differenza, a tracciare il solco profondo tra i precedenti Yardbirds e i nuovi Led Zeppelin, è la voce di Plant. Quella voce acuta, sfrontata, urticante a tratti, ma dotata di un magnetismo che non si manifestava dai tempi di Elvis Presley; Keith Relf, il cantante degli Yardbirds, col suo caschetto biondo e lo stile vocale che badava a non uscire mai dal seminato, andava bene per i giovani di metà anni Sessanta, in cerca di qualcosa di più sanguigno dei Beatles, ma non abbastanza scandaloso da risultare oltraggioso alle orecchie dei grandi. Il canto sguaiato di Robert Plant è invece pura dinamite; reggendosi sui testi per lo più di Page – banalissimi doppi sensi sessuali mutuati dal blues – Robert fa dentro e fuori da qualsiasi regola metrica e musicale, toglie punti di riferimento all’ascoltatore e, soprattutto, riveste anche la canzone più breve di una carica sessuale inedita e scabrosa. Se gli Yardbirds erano roba da bravi ragazzi in libera uscita, i Led Zeppelin sono materiale da grandi, cattivi e proibiti come dev’esserlo ogni buona intuizione rock.

Coi Led Zeppelin si smette di scherzare.

E che si faccia sul serio si capisce subito dalla seguente “Babe I’m Gonna Leave You”, una stupefacente ballata folk blues che fino ad allora non si era mai sentita da un gruppo di rock blues duro. Già, perché all’epoca c’era il folk revival, con band di capelloni, spesso con un po’ di puzza sotto al naso e dediti a ripescare classici della tradizione albionica con fare quasi carbonaro, e c’erano gli alfieri del blues, quello duro e accelerato dei Cream, al limite. Qualcuno che mischiasse i due mondi, però, non si era ancora visto.

Questo pezzo mette insieme due realtà lontanissime, con l’arpeggio acustico di Jimmy Page e la voce sofferente di Plant che crescono in modo inusitato, in un climax elettrico quasi commovente, che fa da sfondo alle urla disperate di Robert che – nello studio affittato per poche sterline – non lo sa, ma sta cambiando il rock per sempre.

Con questo pezzo, però, viene fuori l’altra faccia della medaglia della band, quella spregiudicata e rapace, che non si fa problemi a firmare quella che in realtà è una cover di una vecchia ballata di Anne Brendon: una pessima abitudine, ancor più censurabile perché inutile, che riaffiorerà spesso nella carriera del complesso, ma anche più avanti in questo stesso disco.

Manco il tempo di tirare il fiato che la chitarra slide di Page ci porta subito nei territori del blues, ma in lande paludose e rallentate mai visitate prima da nessuno. “You Shook Me” è un doppio furto: a Willie Dixon e a J.B. Lenoir, eroi del blues vero snobbati nei crediti, ma anche verso l’ex compare Jeff Beck, che aveva inciso lo stesso standard l’anno prima in “Truth”, con Page e Jones come turnisti. Non poteva sapere che la sua versione, che gli pareva già troppo dura, sarebbe stata ripresa, dilatata, brutalizzata e resa leggenda poco dopo, e non avrebbe mai digerito il presunto sgarro.

È un blues mai sentito, quello dei Led Zeppelin, lento fino all’indolenza, strascinato come uno spinello fumato al juke joint, ma anche potente nel drumming di “Bonzo”, rivoluzionario nell’assolo d’organo di Jones, canonico nell’armonica di Plant e terribilmente sensuale nella chitarra di Page, che pare un Clapton sotto acido, e nelle urla dissennate di Robert, doppiate dalla slide del compagno d’avventure.

Forse il miglior blues mai sentito, tra quello suonato da bianchi che non hanno mai visto un campo di cotone.

La successiva, leggendaria “Dazed and Confused” mette un altro tassello nel mito di questo debutto. Di nuovo un miscuglio tra blues, folk, psichedelia e atmosfere nere, con la sperimentazione pura di Page che tortura la Gibson con l’archetto da violoncello e l’energia dei break in cui la sezione ritmica pare esplodere. Anche qui il lato oscuro si ripresenta: il testo è paurosamente sessista, e la canzone è un vero scippo ai danni dell’oscuro folksinger Jake Holmes.

Il cantante, quando Page suonava ancora negli Yardbirds, aprì il loro concerto di New York. Jimmy, quindi, conosceva bene il brano – cosa che incredibilmente negherà – tanto da proporne una cover live già poco dopo con gli Yardbirds, con tanto di sezione centrale con l’archetto. Holmes si rifiuterà sempre, pur amareggiato, di intentare una causa già vinta. Inutile dire che l’assolo di Jimmy fa sì che gli si perdoni anche questa ennesima appropriazione indebita.

Esaurito il primo lato del vinile, quattro brani irripetibili, il secondo si apre con una parte d’organo di John Paul Jones quasi da messa, che prelude a “Your Time Is Gonna Come”, ballatona più canonica e in cui si fa largo uso dei cori, in un ritornello orecchiabile che stempera i toni della prima parte. In assoluta evidenza per tutta la canzone John Paul Jones col suo organo.

Il pezzo sublima direttamente nella splendida “Black Mountain Side”, nuova incursione nel folk tradizionale britannico; uno strumentale a completo appannaggio della chitarra acustica di Jimmy Page, accompagnato dall’unico ospite del disco, Viram Jasani alle tabla.

Anche questa, però, è una appropriazione corsara di “Black Waterside”, tradizionale riarrangiato dal grande chitarrista folk Bert Jansch: i brani sono praticamente sovrapponibili.

Passata la sbornia bucolica e folk, il ritmo accelera col primo vero pezzo hard rock dei Led Zeppelin, archetipo dei loro brani più tirati e palestra per tutto il futuro hard ed heavy metal: “Communication Breakdown”. Il lavoro di Page, tra riff poderosi e assolo sopra le righe, è encomiabile, mentre il falsetto di Plant farà scuola.

“I Can’t Quit You Baby” è un nuovo blues dallo sterminato repertorio di Willie Dixon, reso celebre dal chitarrista mancino Otis Rush. Molto simile a “You Shook Me”, è la cartina di tornasole dell’approccio al blues di Jimmy Page: lick ripresi nota per nota da Otis Rush o Freddie King, ma suonati a una velocità mai vista e con un suono distorto che i bluesman di Chicago non si sognavano, inframezzato a brusche frenate con epici accordi tirati giù all’unisono con la sezione ritmica. Incredibilmente potente e in risalto la batteria di “Bonzo”.

Siamo in chiusura: il tempo di infilare otto minuti di blues psichedelico e progressivo con “How Many More Times”. Pezzo prodigioso e multiforme, che racchiude tutto quello che la band ha accumulato nei primi otto brani, plagi compresi.

Il riff iniziale, pompato dalla ritmica di Jones e Bonham in modo assolutamente rivoluzionario per l’epoca, fa da sfondo al canto sempre più roco e sensuale di Plant che declama i versi di un vecchio blues di Howlin’ Wolf. A un tratto l’atmosfera cambia, tra rullate di Bonham e voli pindarici della chitarra di Page, il ritmo prende la cadenza di un bolero molto – troppo? – simile a “Beck’s Bolero” dell’amico Jeff; è un attimo, un tributo, forse, poi una parte psichedelica apre a una sezione funk blues dominata dalle urla di Plant e ancora dalla potenza di “Bonzo” che riprende il testo di “The Hunter” di Albert King, prima di tornare al tema iniziale.

Il rito è finito, e a quel tempo proprio una specie di rituale orgiastico di suoni e generi sarà sembrato ai fortunati che ascoltavano per la prima volta questi quattro ragazzi giovani, belli, sfrontati e arroganti che riscrivevano le regole dell’ancora giovane fenomeno del rock.

La ricetta: blues suonato come mai si era sentito fare e ibridato con folk e psichedelia, volumi tarati al massimo sopportabile dagli strumenti dell’epoca, tecnica sopraffina e la sfrontatezza dei vent’anni.

Tutti ingredienti riproducibili, tranne uno: il soffio divino dell’ispirazione che, per le vie misteriose che percorre talvolta l’arte, calò allora a baciare gli strumenti di quattro ragazzi inglesi.