Quando esce Physical Graffiti, il 24 febbraio del 1975, i Led Zeppelin sono probabilmente la più grande band rock del mondo. Nella recensione pubblicata all’indomani dell’uscita, Jim Miller di Rolling Stone li pone in competizione coi Rolling Stones e gli Who.

Certo, all’epoca non mancano grandi competitor hard rock come Deep Purple e Black Sabbath; le due grandi band sono però sempre più confinate in un genere preciso, quell’hard rock che pian piano sublimerà in heavy metal.

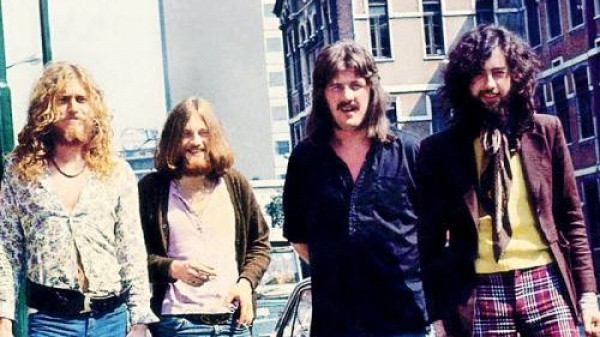

I Led Zeppelin sono forse qualcosa di più. Dopo quattro album pubblicati in tre anni, una continua escalation fino all’insuperabile IV, il complesso ha ampliato il suo spettro d’azione. Se l’esordio era ancora all’insegna di un certo blues rock ad altissimi ottani ma molto derivativo, in seguito la formula era stata arricchita. Il folk revival coi testi fantasy di Plant, ma anche il proto-hard coi micidiali riff di Jimmy Page e John Paul Jones.

Dopo il fatidico IV, con la stellare Stairway to Heaven, la durissima Black Dog e il blues cosmico di When the Levee Breaks, migliorarsi era impossibile. E allora i quattro, complice anche la voglia di cambiare registro, con Houses of the Holy avevano preso a esplorare altri mondi. I sintetizzatori di Jones, le atmosfere liquidi e oniriche di No Quarter: il successo era leggermente calato, ma i Led Zeppelin avevano iniziato la loro fase più sperimentale.

Dopo Houses of the Holy, però, anche negli equilibri interni qualcosa si andava alterando. Bonzo Bonham era sempre più ingestibile: la nostalgia di casa, l’alcolismo e gli eccessi lo stavano minando. Jones era stanco di passare da un aereo all’hotel e al palco e minacciava di lasciare. Page e Plant erano sempre aggressivi e sul pezzo, ma il secondo iniziava a pagare pegno a livello di salute. Il 1973, dopo anni passati sempre in tour, fu il primo anno in cui la band prese il fiato.

Robert Plant, in particolare, affrontò una delicata operazione alle corde vocali. Anni e anni di urla dissennate, di spericolati falsetti e di performance sopra le righe, presentavano il conto.

Plant era un cantante viscerale, dal talento innato ma senza una vera tecnica vocale; ciò lo aveva portato a sforzare oltremisura le corde vocali, rendendo necessario l’intervento.

La sua voce da allora cambiò, inutile nasconderlo; già in Physical Graffiti si può notare un primo appannamento, camuffato da uno stile dal più basso profilo. Sarà la maturità, si disse allora, invece la vocalità di Plant sarebbe andata inesorabilmente declinando.

Quando prende corpo il progetto del sesto album dei Led Zeppelin, le idee non sono chiarissime. I fantastici quattro si riuniscono – come già in passato – nella storica villa di campagna di Headley Grange; cercano di recuperare ispirazione e coesione, e senza troppe difficoltà iniziano a registrare nello studio mobile di Ronnie Lane.

Presto vengono fuori otto tracce convincenti, materiale buono per un album intero.

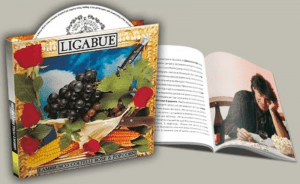

Nel maggio dello stesso anno, tuttavia, i giovani assieme a Peter Grant, storico e bizzoso manager, fondano la Swan Song Records. Il loro disco uscirà per l’etichetta di casa, dopo cinque anni di faraonici contratti con l’Atlantic. L’idea di Peter Grant è semplice ma pericolosa: lanciare la nuova etichetta con un grandioso doppio album.

Phsycal Graffiti dovrà essere, nelle intenzioni, il disco più mastodontico della band; quello che per i Beatles era stato il White Album, o Tommy per gli Who. Per avere abbastanza materiale si ricorre a un artificio spericolato, gli otto brani nuovi a cui vengono aggiunte vecchie registrazioni; sono pezzi che mai avevano trovato spazio su vinile. Per una serie di coincidenze, Houses of the Holy, il brano che dava il titolo al precedente ma da cui era stato bizzarramente escluso, finisce nella rosa.

Il disco è pronto già nell’estate del 1974 ma, tra missaggi, ripensamenti e progetto grafico, la pubblicazione slitta all’inizio dell’anno dopo.

La Swan Song nel frattempo ha già iniziato a pubblicare, tuttavia Physical Graffiti rappresenta l’occasione d’oro per il lancio.

La casa discografica rimarrà attiva fino al 1983, tra alterne vicende; non sopravviverà, dunque, alla fine della band. Come logo viene scelto un quadro di William Rimmer, Evening, Fall of Day. Il dipinto raffigura in modo romantico Apollo, il dio greco; molti lo scambiano per Icaro o, vista la nomea esoterica del complesso, per Lucifero.

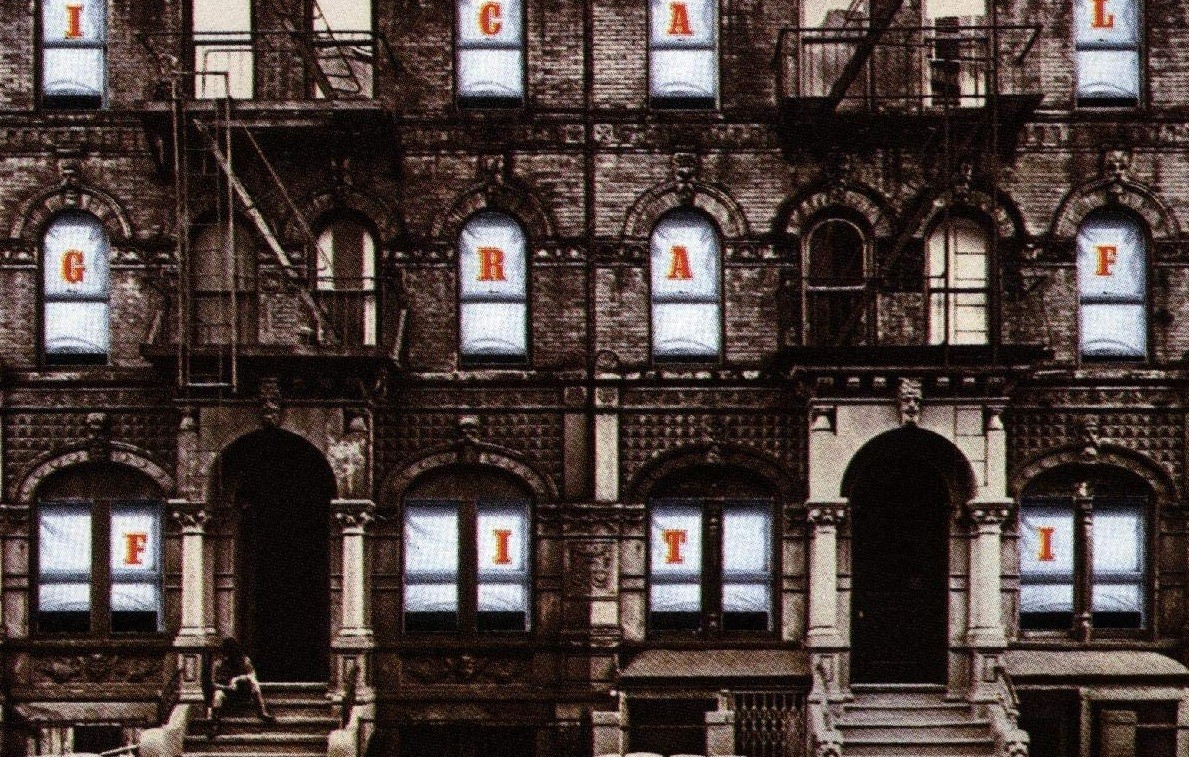

La copertina, tra le più complesse della storia, è opera di Mike Doud della Album Graphics Inc.; raffigura un palazzo sito al 96-98 di St. Mark’s Street nell’East Village, a New York. Grazie alla fustellatura, le finestre dell’edificio mostravano sia il titolo che – spostando il cartoncino – foto della band o di altri personaggi.

Physical Graffiti, lo diciamo subito, paga pegno alla megalomania di Peter Grant; quindici pezzi sono decisamente tanti, anche per una band fino ad allora in perenne stato di grazia.

Opinione molto diffusa tra gli addetti ai lavori è che il disco, depurato di alcuni pezzi ottimi ma non al livello degli altri, avrebbe potuto essere un capolavoro degno dei primi quattro episodi. E invece, pur mantenendosi il livello altissimo, la ricetta finisce per risultare un po’ diluita.

L’attacco di Custard Pie è al fulmicotone; un rock’n’roll classico, con una serie di off-beat ritmici che danno un tono e un carattere al brano tutto particolare. Jimmy Page si inventa un break di chitarra a metà brano che lascia a bocca aperta; lo strumento è distorto con un wah-wah utilizzato in modo molto espressivo, anche se la compattezza degli arrangiamenti rischia di soffocarlo un po’.

Si prosegue con The Rover, granitico hard rock che prende le mosse da una serie di riff suonati con la chitarra slide. Il brano è uno di quelli tipici dei Led Zeppelin, con le loro inimitabili atmosfere, sospese tra il sognante e il martellante. La chitarra di Page a tratti offre un suono scintillante e riverberato, mentre basso e batteria sembrano magli usciti dalle officine di Efesto. Uno dei momenti più efficaci e tosti del doppio album, con l’immancabile assolo di Jimmy Page; stavolta lo stregone della sei corde suona pulito e blues quanto il Clapton più ispirato. Ottimo anche il contributo di Plant all’armonica.

Dopo una coda quasi funk, si apre il brano più lungo, In my Time of Dying. Siamo di fronte al tipico blues alla Led Zeppelin, con la slide di Jimmy Page che apre le danze emulando i vecchi bluesman del Delta.

L’ululato di Plant forse è meno ferino che negli anni d’oro, e il pezzo è troppo lungo, tuttavia il saliscendi di emozioni e i cambi di ritmo trascinano l’ascoltatore nel pieno del mondo Led Zeppelin. Il lavoro alla slide di Jimmy Page è davvero impressionante.

Il secondo lato del disco è inaugurato da Houses of the Holy, il pezzo transfuga dal precedente album. Il brano, retto da un micidiale riff e da un Plant in gran forma, non fa gridare al miracolo ma è perfettamente in equilibrio tra le tante anime della band. Siamo forse al climax di Physical Graffiti con lo splendido funk di Trampled Under Foot e la seguente Kashmir. La prima offre un Plant mai così black e una ritmica possente che spiazza, divisa tra funk, soul e il bayou dei Creedence. La parte centrale è appannaggio dell’organo di John Paul Jones, praticamente perfetto. Un pezzo che forse non è entrato nel novero dei mitici del gruppo, ma che non sfigura di certo accanto a questi.

Tocca a Kashmir, un pezzo sontuoso ed epico, forse più apprezzato a posteriori che all’epoca. Page, suonando una Danelectro accordata in modo particolare, si inventa una progressione di accordi geniale; lo stile è epico ma esotico, pesante ed etnico. Plant declama il testo con tono quasi salmodiante: un sabba pagano di otto minuti inaugurato dalla tonitruante batteria di Bonzo. Nel tempo il pezzo sarà campionato in mille modi, tanto da dare sempre nuova linfa a un capolavoro che trascende i confini del rock.

Il secondo disco si apre con In the Light, forse il brano più psichedelico mai inciso da Page e soci. Su un bordone di Gibson, opportunamente solleticata dall’archetto di Jimmy, Jones sfoggia un assolo di clavinet straniante.

Si va avanti per quasi due minuti con quella che pare una giga tradizionale, poi la voce filtrata di Plant irrompe, ma con calma. Ci vogliono tre minuti per la potenza di fuoco completa; l’arrivo di Bonzo riconduce tutto a un solenne e lento rock blues, pesante e ipnotico. Come se ogni minuto segnasse un nuovo inizio, al quarto si cambia ancora; Page prende le redini introducendo ancora un nuovo tema, per poi riprendere dall’inizio, in una sorta di andamento circolare. Sono sicuramente dei Led Zeppelin meno immediati e più cerebrali, eppure In the Light è uno dei loro brani più affascinanti.

Bron-Yr-Aur è un intermezzo strumentale e acustico, uno di quei passaggi folk tanto cari a Page; in bello stile, tra Renbourn e Bert Jansch, il chitarrista ci regala una vera perla, mistica e ancestrale, con una melodia dolce e sognante. Da qui in poi il disco perde qualche colpo; Down By the Seaside è un bozzetto country rock dove aleggia lo spirito di Neil Young, ma con tutta la buona volontà qui i ragazzi osano forse un po’ troppo. Il risultato è un po’ sfilacciato e poco organico al resto del disco.

Ten Years Gone ricorda molto, inizialmente, Dear Prudence dei Beatles; alla lunga si trasforma in una ballata blues con un superbo lavoro alle chitarre di Page, che ne suona ben quattro.

Jimmy è innamorato di questo brano, ma il pezzo non rientra certo nel novero dei pezzi migliori del canzoniere del complesso. Night Flight è un altro capitolo minore, mentre la successiva The Wanton Song sfoggia un tiro micidiale, rientrando nel genere funk pesante che i nostri amano sfoggiare di tanto in tanto. Efficacissimi i riff di Page e – come sempre – la squassante batteria di Bonzo.

Boogie with Stu – con tanto di mandolino e il piano honky tonk di Ian Stewart – e la successiva Black Country Woman portano i Led Zeppelin nel campo minato del country blues dei Rolling Stones. Pare veramente di sentire Keith Richards e compari, con un risultato sicuramente buono ma forse un po’ fuori fuoco per una band come quella di Page e Plant. Chiude Physical Graffiti l’ennesimo e rumoroso hard di Sick Again; il solo di chitarra pare echeggiare il Clapton periodo Cream, ma a questo punto l’ascoltatore rischia di essere un po’ estenuato e confuso.

Physical Graffiti è insomma un album mastodontico, il dinosauro della discografia dei Led Zeppelin; e come successo ai dinosauri, rischia proprio a causa della sua stazza.

Alcuni brani sono tra i più belli mai scritti dai quattro rocker, le vendite furono eccellenti e le critiche buone anche se nessuno gridò al miracolo. Il disco è emblematico dell’epoca e dell’anno in cui uscì, il 1975; il rock progressivo iniziava a ripiegarsi su se stesso e la discomusic andava prendendosi importanti fette di mercato. Il rock cominciava la sua fase discendente, ma allora nessuno poteva saperlo. In quell’anno, poi, Robert Plant sarà vittima di un drammatico incidente in Grecia, a Rodi. Lui rimane immobilizzato su una sedia a rotelle per lunghi mesi, con tanto di tour milionario che va a monte; peggio ancora va a Maureen, sua moglie, che rischia la vita. I figli Carmen e Karac, assieme a Scarlet, figlia di Jimmy Page, rimangono fortunatamente illesi.

“Mi rendo conto che quella prospettiva, o fattore di spensieratezza che avevo, è sparita all’istante con l’incidente d’auto del 1975. Quel genere di attitudine sgangherata della serie ‘posso conquistare il mondo’ era completamente andata” – dichiarerà a posteriori Robert.

Il disco realizzato durante la convalescenza, Presence, inaugura ufficialmente la fase discendente dei Led Zeppelin; una fase che conoscerà altre tragedie: la misteriosa morte del piccolo Karac e poi quella di Bonham, che chiuderà la storia del gruppo.

Physical Graffiti è così – coi suoi grandi pregi e i pochi difetti – l’ultima occasione di ascoltare la più grande rockband del mondo al suo apice. O quasi.